--2022年の抱負を教えてください

岡本氏:2021年は大きな法改正はありませんでしたが、小さな法改正はいくつかありました。このように法令改正などに着実に対応しなければならないのは昨年までも今後も変わりません。いつの時代でもお客様の業務効率化と法令改正への対応の支援は変わらず続けていきます。

一方で、2021年はインボイス制度や電帳法の改正への対応をきっかけとして、官民でデジタル化を推進するための機運が高まった年だと思います。デジタル庁の発足もその象徴的な出来事ではないでしょうか。

こうした動きがある中で、2022年は官民連携でデジタル化をさらに進めて具体的な成果を出す年にしたいと思っています。弥生という企業としての想いも変わりません。日本の事業者の業務が今後どうあるべきかを考えて、官民連携でデジタル化を推進する際に弥生がどのように貢献できるのかを大事にしていきます。

中長期的な視点で、より良い将来に向けた取り組みは当社が1社だけで成し得るものではありません。当社だけで独自の仕組みを作っていても仕方がないので、他社様も巻き込みながら、さらには行政にもしっかり交渉しながら官民連携で物事を前に進めるということを、能動的に実現していく年にします。

インボイス制度が実際に義務化されるのは2023年10月ですが、このタイミングから事業者が対応を開始していては間に合いません。義務化のタイミングで業務運用に定着していなければいけませんので、2022年には準備を始める必要があります。そのための受け皿作りが今年の最も大きなテーマです。

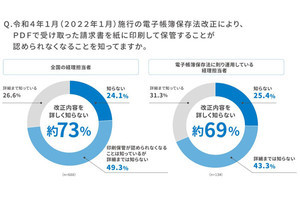

具体的な重点施策は3つです。現時点ではインボイス制度に関する認知も進んでいません。会計事務所の方であっても制度の具体論まで理解している人は少ない状況です。われわれがいくらインボイス制度に対応したシステムを提供しても、制度が認知されなければシステムも利用されませんので、まずは認知と理解の促進から始めます。

2つ目は、誰もが使える電子インボイスの仕組みの立上げです。せっかくインボイス制度が始まってもインボイスを紙で処理していては業務の負担になりますよね。したがって、インボイス制度をデジタル化して業務効率化につなげられる世界を作りたいと考えています。そのためには、競合となる他社様も含めて相互に電子書類をやり取りできる仕組みが必要になるため、国際規格である「Peppol(ペポル)」をベースに業界として標準となる仕組みを立ち上げようとしています。

3つ目は当社サービスの電帳法やインボイス制度への対応です。当社の製品から電子インボイスを発行でき、受け取って保存できるだけでなく、仕訳や入金消込まで自動でできるなど業務効率化を実現する製品をお届けします。

--電帳法の改正には今後どのような対応が必要だと思いますか

岡本氏:大きく2点あります。先ほども申し上げましたが、書類の受け取り手に電子的な保存を義務付ける前に、送り手が書類をデジタルデータで提供できるようにするべきです。義務化するのは難しいでしょうが、少なくとも促す必要があります。そのために、B to B事業だけではなくB to C事業まで視野に入れて、電子レシートを発行する仕組みが早急に必要です。

もう1つは、デジタルデータの引継ぎについてです。電子的に保存した書類は原則として7年間の保存が義務付けられているのですが、例えば、A社のシステムを利用している途中で、使い勝手やコストの面からB社のシステムに切り替えたい場合を想像してください。改正電帳法で明示的に禁止されているわけではありませんが、このような場合にデータを引き継ぐ手段が今のところ確立されていません。

これでは、ベンダーロックインに陥ってしまうと危惧しています。最初に使い始めた企業のシステムから離れられなくなるのは、事業者にとって良いこととは言えません。どのようなやり方であればデータを移行できるのか、技術的にも法令的にも可能な方法を、行政も巻き込んで話し合う必要があります。業界全体として、データのポータビリティを実現するための取り組みを進めなければいけません。

岡本浩一郎氏 プロフィール

1969年横浜市生まれ。東京大学工学部卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)経営大学院修了。

野村総合研究所、ボストンコンサルティンググループを経て、2000年6月にコンサルティング会社リアルソリューションズを起業。

2008年4月より弥生株式会社 代表取締役社長に就任。2017年2月にアルトア株式会社を設立、代表取締役社長に就任(兼務)。