名古屋大学(名大)は9月17日、オーストリア・ウィルテン修道院に保管されていた、プレモントレ修道会士のシュテファン・プラントナーが残した太陽黒点観測記録を検討した結果、これまで明確ではなかった19世紀初頭の「ダルトン極小期」の太陽黒点が南北両半球に現れていたことが確認され、17世紀後半~18世紀初頭の「マウンダー極小期」における太陽黒点とは大きく異なる挙動を示していたことを発見したと発表した。

同成果は、名大 高等研究院/宇宙地球環境研究所(ISEE)の早川尚志特任助教、ISEEの采女昇真大学院生(研究当時)、オーストリア科学アカデミー(AAS)のBruno P. Besser氏、国立天文台(NAOJ) 太陽観測科学プロジェクトの伊集朝哉特任専門員、ISEEの今田晋亮講師(現・東京大学 大学院理学系研究科 教授)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

太陽活動の大きな変化は、地球環境に多大な影響をもたらすことが知られているが、現在の太陽活動は低調な状態が続いており、これ以上活動レベルが低下すると、マウンダー極小期(1645~1715)やダルトン極小期(1797~1827)といった活動の極めて低調だった時期と同じ水準にまで落ち込む可能性も議論されるようになっている。

マウンダー極小期やダルトン極小期のように太陽活動が長期的に低調になった時期は、いずれも地球気候の寒冷になった時期と重なっているため、両者の関係についての議論が行われてきたが、同時代の太陽活動の具体的な様相を示す太陽黒点群数の復元は研究ごとに食い違いがあり、実際の太陽活動の程度は必ずしも明らかではなかったという。

-

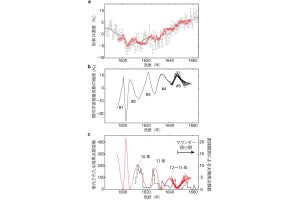

過去410年間の太陽活動の復元(Muñoz-Jaramillo and Vaquero,2019 Nature Astronomy, 3 , 205-211; Figure courtesy of Andrés Muñoz-Jaramillo, the SouthWest Research lnstitute)。(上)ダルトン極小期の黒点群数は、マウンダー極小期やダルトン極小期には低調になっていたものの、復元ごとに大きく食い違いがある。(下)太陽黒点の座標が示されており、マウンダー極小期では黒点が南半球(下側)に集中する一方、今までの知見では特にダルトン極小期の黒点座標の情報が欠落していたことがわかる (出所:名大プレスリリースPDF)

具体的にマウンダー極小期は、太陽黒点の出現頻度が劇的に低下し、出現してもそのほとんどが南半球に集中していたという記録が残されているほか、太陽コロナの「ストリーマー」もほとんど見えなくなってしまっていたと考えられているが、ダルトン極小期はマウンダー極小期より時代的にも現代に近いにもかかわらず、当時の観測記録の残存状況などから、その黒点やコロナ構造の様子が必ずしも明らかにはなっていなかったという。

今回の研究では、ダルトン極小期の太陽活動を同時代観測から明らかにすべく、オーストリアのウィルテン修道院に保管されていたシュテファン・プラントナーの1804~1844年の太陽観測記録の手稿を、名大、NAOJ、AASの国際共同研究のもと、初めて原本準拠で調査・検討を実施することにしたという。

-

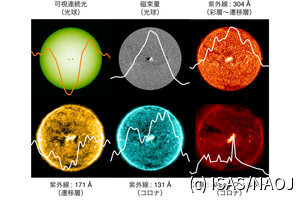

プラントナーによるダルトン極小期の黒点スケッチ:1816年4月9日と1816年10月5日(MS A07 03 07, f. 16 and f. 27b ;(c) the Stiftsarchiv Wilten)(出所:名大プレスリリースPDF)

その結果、黒点が南半球に偏在していたマウンダー極小期とは異なり、ダルトン極小期の黒点は数こそ少なかったものの、南北両半球に出現していたことが確認されたという。

-

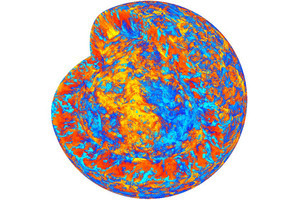

プラントナーの記録から導出されたダルトン極小期の黒点座標。マウンダー極小期の黒点座標が南半球に集中していたのと対照的に、今回の研究からダルトン極小期では両半球に太陽黒点が現れていたことが確認された (Hayakawa et al., 2021, ApJ)(出所:名大プレスリリースPDF)

この結果は、研究チームによるこれまでの黒点観測の検討結果や、ダルトン極小期の最中の1806年に米国で観測された皆既日食の記録でコロナのストリーマー構造が残存していたことと併せ、ダルトン極小期とマウンダー極小期の差異を示す証だとしており、ダルトン極小期とマウンダー極小期は、同じ太陽活動が大きく低下した時期ではあっても、本質的に性格の異なるものだったことが明らかになったともする。

-

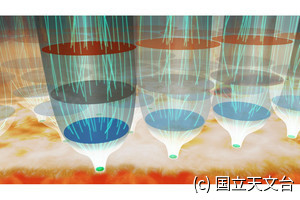

(左)マウンダー極小期のコロナ構造の復元図(Riley et al., 2015, ApJ, 802, 105; Figure courtesy of Pete Riley, Predictive Science Inc.)。(右)ダルトン極小期の最中(1806年)に観測されたコロナ構造のスケッチ(Hayakawa et al., 2020b, ApJ, 900, 114) (出所:名大プレスリリースPDF)

なお、研究チームでは今回、ダルトン極小期における太陽活動の低下の様子が明らかにされたことから、現代観測で知られている程度よりも太陽活動が低下した際の太陽黒点が実際にどのような挙動を示すかが実証されたとするほか、太陽活動が通常の11年周期とは別に、特に低調になった時期の物理的な活動メカニズムの究明、さらにそのような時期での地球環境への影響の評価の基礎のための足がかりになることが期待されるとしている。