第3の、データ/アナリティクスの影響力を拡大するという課題について。

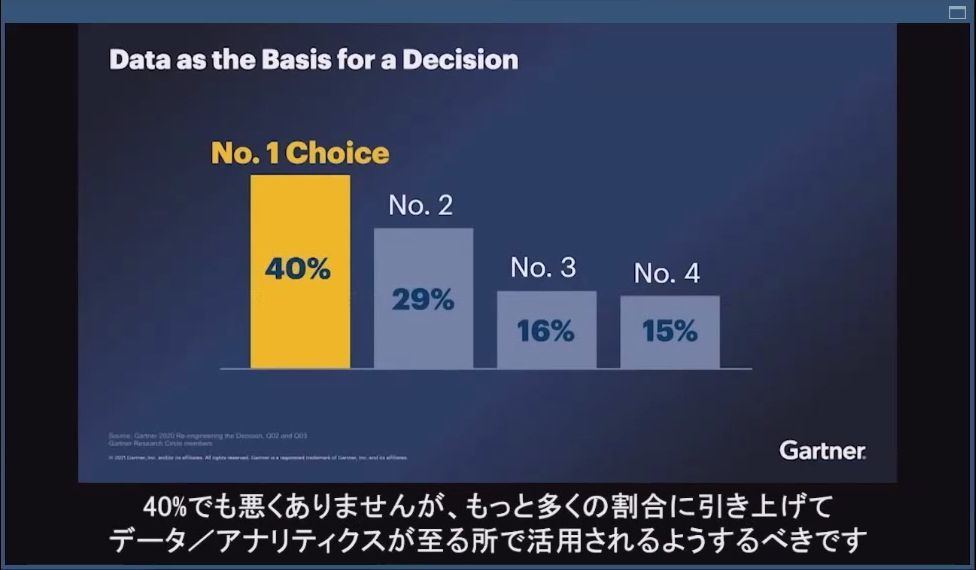

ガートナーの調査によると、意思決定でデータを第1選択肢とする回答は40%で最多だったが、「もっと多くの割合に引き上げて、データ/アナリティクスが至る所で活用されるようするべきです」とハーシェル氏は語る。そのためには、意思決定の自動化と意思決定の支援を見直すべきだと指摘する。

ハーシェル氏は意思決定の自動化を促進させる要素として、意思決定管理システムの構築とAIを挙げる。

意思決定管理システムの構築は、複数の意思決定を再構築し単一のプロセスに統合するものであり、複雑な意思決定であっても自動化できるという。

AIは、新しく革新的な意思決定の能力に加えて、例えば不正検知のようにルールや予測モデルによって既に自動化している意思決定の精度向上にも貢献すると、ハーシェル氏は語る。

一方で、「意思決定の自動化には大きな潜在能力がありますが、その大半は人間に任されたままとなるでしょう」との見通しを示した。

意思決定の支援に関してハーシェル氏は、データ/アナリティクスで重要となるのは、組織のスタッフ、リーダー、顧客の行動を理解し、変化を促す行動科学だと指摘する。

人々がデータ・リテラシーを身に付けられるよう訓練するだけでは不十分であり、データ分析基盤を構築すれば事足れりとするのも間違いだというハーシェル氏は、「データ/アナリティクスの活用が習慣化するまで、時間をかけ、人々の考え方を変える機会を探りましょう」と呼びかけた。

ハーシェル氏はその機会として、

①プロセスという個人的または組織的な習慣に対して分析を組み込める場所を探す

②「知りたかったこと」を考えてもらう

③キーパーソンに目に見える形でデータを使ってもらう

の3点を紹介する。

意思決定のプロセスへの組み込みについては、プロセスを設計している人を特定し、協力を促すことを勧める。

知りたかったことを考えてもらうことに関連して、ハーシェル氏はプレモーテムという手法を一例として示した。 これは、ある取り組みが失敗する理由を仮説的に示し、その仮説が妥当であるかをデータで確認することだ。

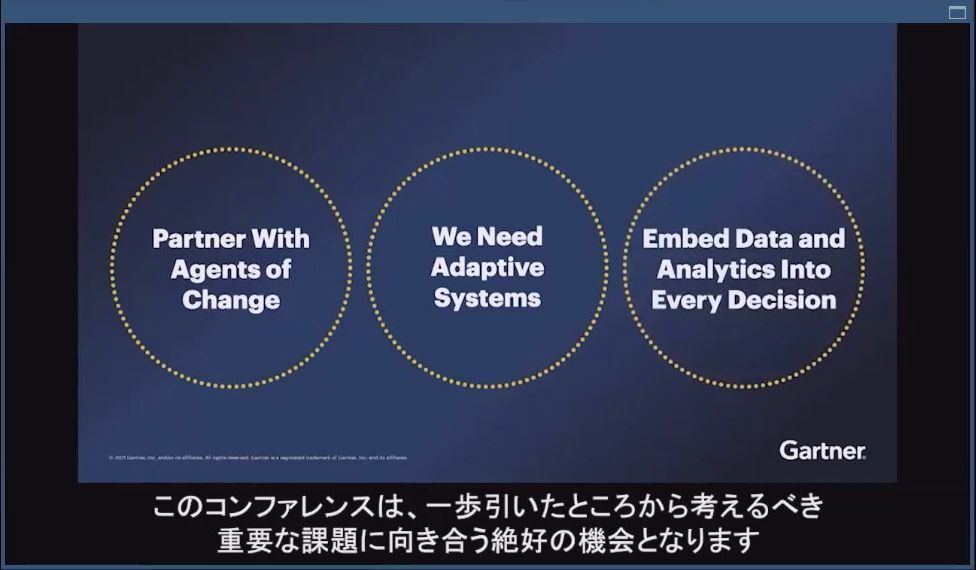

キーパーソンに使ってもらうことに関しては、影響力のある人物がデータを使えばデータの影響力が大きくなるとハーシェル氏は指摘する。 変革の担い手たちにチームを説得するためのデータ(情報)を提供すると、目先の変革のサポートに加えて、データが説得力のあるツールであるというメッセージにもなるという。

講演の締めくくりとしてハーシェル氏は、「最後に重要な点は、組織全体で成功体験を共有し、ある領域の成功を、他の領域にも知らせることです」と説く。

意思決定の形態を問わずアナリティクスを組み込むことで、データ/アナリティクスの影響力を拡大する機会が得られるとするハーシェル氏は、データ/アナリティクスの習慣化を促すには行動科学から教訓を学ぶ必要があると指摘する。

組織の幹部はデータ/アナリティクスがゲーム・チェンジャーであることを理解しているが、その一方で個人や組織はそれぞれ、データ/アナリティクスに関して異なる成熟段階にいるため、採るべき行動や投資も異なるという。

ハーシェル氏は最後に、「しかし、こうした行動や投資において、今日紹介してきた3つの柱は変わることがありません」と語り、3つの要点を振り返って講演を締めくくった。