千葉大学、北海道大学(北大)、京都大学(京大)の3者は6月11日、次世代太陽電池や発光デバイス材料として期待される「ハロゲン化鉛ペロブスカイト」中の「電子の重さ」を測定し、電子が周囲の格子に及ぼす影響を正確に評価することに成功したと発表した。

同成果は、千葉大大学院 理学研究院の山田泰裕准教授、同・音賢一教授、千葉大 国際学術研究院の三野弘文准教授、北大大学院 工学研究院の鈴浦秀勝准教授、京大 化学研究所の金光義彦教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学専門誌「Physical Review Letters」に掲載された。

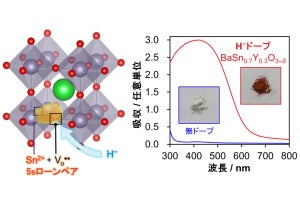

ペロブスカイトは化学的に堅牢な構造であり、その結晶構造を持つハロゲン化鉛ペロブスカイトは、高効率な次世代太陽電池を実現する材料として、現在世界中で研究開発が進められている。

-

ABX3型ペロブスカイト構造の模式図。立方体の角(赤)にAイオン(CH3NH3,CH2(NH2)2,Csなど)、中心(グレー)にBイオン(Pb,Sn)、面心(緑)の位置にXイオン(I,Br,Cl)が入る (出所:共同プレスリリースPDF)

しかし、半導体中を動き回る電子や正孔の速さが従来の半導体と比べて遅く、電気伝導性があまり優れていないという課題があり、効率を向上させるために電気伝導性を高めることが求められてきた。

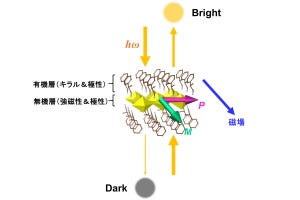

電気伝導性が低い理由としては、ペロブスカイト半導体の格子が柔らかく、電子が周囲の格子系を歪めやすいため「ポーラロン効果」の関与が議論されてきたが、その効果を確かめるためには、実際に「電子の重さ」を知る必要があるが、そのためには磁気分光により「ランダウ準位」を測定する必要があるが、ペロブスカイト半導体でもランダウ準位が測定された報告はあるものの、これまでの実験では磁場が高すぎて、サイクロトロン周波数は格子の応答速度(フォノン周波数)よりも速くなっており、このためにポーラロン効果の影響を観測できていなかったという。

-

(a)ポーラロン効果の模式図。電子が周囲の格子(イオンの配置)を歪めて安定化する。(b)スポンジの上に置いたボールの様子。静止したボールは深く沈むが、動いているボールは沈みにくい (出所:共同プレスリリースPDF)

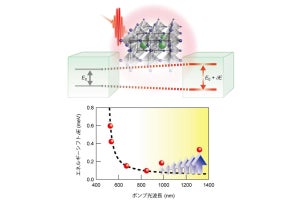

そこで今回の研究では、サイクロトロン周波数がフォノン周波数よりも遅くなるような弱磁場での測定が実施されたという。弱磁場ではランダウ準位の信号が弱くなるために測定が困難となるというデメリットはあるものの、研究チームは高感度な検出システムを構築することで、正確な電子の重さの観測が試みたとする。

今回の研究では、炭素(C)、水素(H)、窒素(N)、鉛(Pb)、ヨウ素(I)、臭素(Br)、塩素(Cl)によるハロゲン化鉛ペロブスカイト半導体「CH3NH3PbX3(X=I,Br,Cl)」を対象に、極低温での磁気反射測定によってランダウ準位の測定が行われた。その結果、磁場によってランダウ準位のエネルギーが変化することを見て取ることができるようになり、ポーラロンの質量と電子-格子相互作用の大きさを求めることに成功したという。

-

(a)CH3NH3PbBr3の反射率の円偏光度スペクトル。振動構造はランダウ準位だ。(b)ランダウ準位と励起子エネルギーの磁場依存性。ランダウ準位の傾きから電子の換算質量を見積もることができる (出所:共同プレスリリースPDF)

また、励起子を光で生成する際、最低エネルギーの励起子状態だけでなく、より高いエネルギーの励起子への遷移である「高次励起子遷移」が観測されることがあるが、同遷移がポーラロン効果の影響を受けていることも示されたという。

これらの結果から、ハロゲン化鉛ペロブスカイトのポーラロン効果による電子の質量増大は、ほかの半導体と比べてやや大きめではあるものの、そこまで極端な差はないことが確認されたとのことで、ペロブスカイト半導体中の電子の質量はさほど大きくなく、本質的な電気伝導度は従来信じられているよりも高い可能性が示されたという。

研究チームでは、ペロブスカイト半導体の電気伝導特性がさらに向上できる可能性が示唆される結果となったとしている。また、最近、AC光ホール測定という手法を用いて電子と正孔の移動度を測定することにも成功し、従来よりも大きい値が確認されたとしており、このときの結果も、今回の研究結果を裏付けるものだとしている。