国立天文台、東京大学、鹿児島大学、名古屋大学、九州大学の5者は5月6日、はと座の方向6.4億光年の距離にある、大小2つの銀河団が合体している最中の「Abell 3376」を、南アフリカ電波天文台が運用する電波干渉計「ミーアキャット」を使って観測したところ、小さい銀河団の中心に位置する銀河の中心に位置する大質量ブラックホールから噴射される「ジェット」が、途中で本来なら物理的に曲がらないはずの逆方向にも同時に折れ曲がって二手に分かれた「ダブルサイス(両鎌)構造」であることを観測し、ジェットと銀河団の磁場の相互作用の現場が観測されたと発表した。

同成果は、南アフリカ・ノースウェスト大学のジェームズ・チブエゼ准教授(鹿児島大出身)、国立天文台の酒見はる香研究員(日本学術振興会特別研究員、研究当時は九大大学院生)、東大 宇宙線研究所 高エネルギー天体グループの大村匠研特任究員、国立天文台 化学研究部の町田真美准教授(元・九大大学院 理学研究院 助教)、オランダ宇宙研究所のHiroki Akamatsu氏、国立天文台 水沢VLBI観測所の赤堀卓也特任研究員、鹿児島大学 理学部の中西裕之准教授、名大大学院 理学研究科の竹内努准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」に掲載された。

天の川銀河の中心に位置する「いて座A*(エースター)」のような銀河中心の大質量ブラックホールからは、高エネルギー流であるジェットが吹き出すことがあるが、磁場はそのジェットを加速し細く絞るのに重要な働きをしているという。

また、近年の研究からは、さらに大きな、複数の銀河が重力で集まっている銀河団のスケールにおいても磁場が関わっていることがわかってきている。例えば、銀河団を包んでいるプラズマガス「銀河団ガス」では、X線観測により数千万度から約1億度という高温のガスであることと同時に、プラズマ中の高エネルギー粒子が磁場の周囲を旋回運動する際に放射する電波も観測されていることから、磁場を持つことが示唆されているという。

銀河の成長は、2つの銀河がぶつかったりすることで成長していくが、銀河団も同様の方法で成長していくことが考えられている。その衝突合体による銀河団の成長と同時に、銀河団ガス同士も衝突合体し、その過程において、そろった強い磁場が銀河団ガス中に作られていく場合があるとも考えられているが、銀河団ガスの磁場を直接観測することは難しいため、その詳細な構造はわかっていなかったという。

そうした中、研究チームは今回、はと座の方向6.4億光年の距離にあり、大型と小型の銀河団が正面衝突を起こしている最中の銀河団「Abell 3376」の磁場構造を調べるための観測を実施。その結果、小さな銀河団の中心に存在する銀河から噴き出すジェットが、衝突の進行方向と同じ向き、つまり風上側に直角に曲がり細く絞られた形状が維持されていること、しかもそのジェットが風下側にも存在することが、明らかになったという。

-

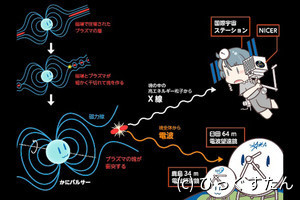

一般的に考えられている銀河団とジェットのたなびく向きの関係。オレンジの点線が、実際に観測されたMRC 0600-399のジェットの形状を示したもの。左から右に曲がっている青い領域は、小銀河団の運動によって折れ曲がる場合に予想される通常の構造。紫の点線は、小銀河団が右から左へ運動する際に形成されるコールドフロントが示されている。(c) 国立天文台(出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

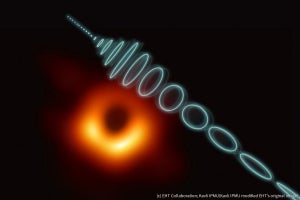

ジェットの折れ曲がりは、一般的に銀河団に吹く風で吹き流されるためと考えられてきたが、今回の観測では抵抗があるはずの風上の方向に曲がっているため、その原因の解明を実施。そして詳細な観測の結果、上下に伸びる2本のジェットのうち、特に上に伸びたジェットの折れ曲がる位置が、コールドフロントの位置と一致することが判明。左側に折れ曲がったあと、向かい風に逆らって左側へ伸びているジェットは、非常に細く絞られており、約30万光年もの長さであることが確認されたほか、風下にもジェットが伸びていることが確認され、二手に分かれていることが示されたとする。

-

電波干渉計ミーアキャットで観測された銀河MRC 0600-399のジェットの姿。X印の位置に大質量ブラックホールが存在し、そこから上下にジェットが吹き出している。ジェットは、途中で左右に折れ曲がり、本来は風上に当たる左側に特に細長く伸びた構造がある。過去の観測との比較から、上に伸びたジェットは、コールドフロントの位置で折れ曲がっていることが確認された。(c) Chibueze, Sakemi, Ohmura et al. (2021) Nature Fig. 1(b)より一部改変 (出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

この両側に折れ曲がった類を見ないジェットの構造は“両鎌”に見立てられ、「ダブルサイス(両鎌)構造」と命名された。

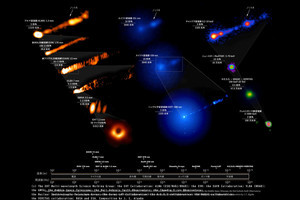

ダブルサイス構造のメカニズムを解明するため、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を用いた3次元磁気流体シミュレーションを実施。その結果、その結果、衝突により大きな銀河団の磁場が小さな銀河団との境界で強められ、ジェットが磁場の方向に曲げられると考えると、観測されたジェットの形の特徴がよく説明できることが判明したという。

-

国立天文台の所有する天文学専用スーパーコンピュータのアテルイIIによる、ジェットと銀河団磁場の相互作用の3次元磁気流体シミュレーション。オレンジから青の部分はガスの速度が表されており、オレンジ色であるほど速度が速い(画像下側の方が速い)。そして、磁力線を表したものが黄色い線だ。まっすぐに進んだジェットはアーチ型の磁場にぶつかることで、ジェットの進む向きを磁力線の方向(画像左右)に徐々に変えていく。ジェットの内側のガスはさまざまな向きに運動しているため、最初はそろっていた磁場も複雑に絡まり合う。磁力線に沿ってジェットが伝わる際に、ジェットが上向きに進む力が少し残っているために、左右に伸びた磁力線がジェットによって持ち上げられる様子が見て取れる。この磁力線が持ち上がった部分が、折れ曲がったジェットの先端になる。(c) 大村匠、町田真美、中山弘敬、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト (出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

-

国際共同研究チームが提唱するシナリオの模式図。小さな銀河団は右から左へ運動しているため、大きな銀河団の銀河団ガスにより左から右へ風を受けている状態。このとき、小さな銀河団と大きな銀河団の境界であるコールドフロントには、大きな銀河団の磁場が掃き集められて、小さい銀河団を磁力線が包み込む(図中の茶色の曲線)。MRC0600-399から上下に噴出したジェットがコールドフロントの磁力線とぶつかると、磁場の力によって進行方向が変えられ、ジェットは磁場に沿って伝わるようになる。今回実施されたシミュレーションでは、ジェットが磁場に沿って進む様子のみが再現されている。実際には、ジェットの中で作られた超高速粒子がさらに磁力線を伝わっていくことで、より長く電波で明るく光る構造が作られていると考えられるとしている。(c) Chibueze, Sakemi, Ohmura et al. (2021) Nature Fig. 4より一部改変 (出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

ジェットと銀河団磁場の相互作用の3次元磁気流体シミュレーション。吹き出したジェットがダブルサイスの形になるのがよくわかる (出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

研究チームでは、今回のジェットと銀河団磁場が相互作用する現場が観測されたことを踏まえ、銀河団の磁場構造の直接観測は難しいが、ジェットの流れ方を観測することで銀河団の磁場構造を調べることができるという、新しい観測手法が見出されたとしている。

シミュレーションを担当した東大宇宙線研究所の大村匠特任研究員による解説動画 (出所:国立天文台 CFCA Webサイト)

なお、新たな大型電波干渉計「スクエア・キロメーター・アレイ(SKA)」の建造もいよいよ始まる見通しだが、こうした次世代の大型電波干渉計によって、今後さらに同様の現象が多数発見されることが期待されるとしている。