名古屋大学(名大)は4月23日、「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」や「球脊髄性筋萎縮症(SBMA)」、「サルコペニア」などの神経筋疾患の発症メカニズムの解明や治療薬の開発に応用することを目的とした「ヒト神経筋組織モデル」を開発したことを発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の清水一憲准教授、同・山本一貴大学院生、同・本多裕之教授らの研究チームによるもの。詳細は、英国王立化学会が刊行する「Lab on a Chip」に掲載された。

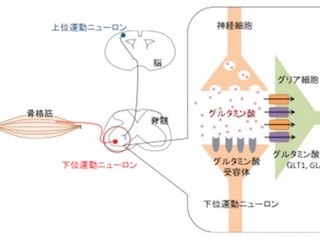

ヒトの身体では、脊髄中に存在する下位運動ニューロンの細胞体から信号を伝える役割を担う「軸索」が骨格筋へと伸び、軸索末端は骨格筋細胞との「神経筋接合部」を形成している。そして運動ニューロンからの信号が骨格筋に伝わることで自発的な運動が誘導される仕組みだ。

こうした運動ニューロンや神経筋接合部、骨格筋に何らかの悪影響が及ぼされることで起きる神経筋疾患として、ALSやSBMAなどのほか、加齢によって筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態のサルコペニアなどがある。これらの疾患は、身体の運動機能が損なわれ、QOL(生活の質)が低下し、疾患によっては死に至ることもある。そして、それらの神経筋疾患の有効な治療方法は、現在のところほとんどない状態だ。

このような背景を受けて研究チームが今回目指したのが、神経筋疾患の発症メカニズムの解明や治療薬の開発に応用することを目的とした神経筋組織モデルの開発である。モデルを開発するにあたって、次の3点の仕様を満たすことが重要と考えたという。

- 運動ニューロンからの信号で収縮する培養筋組織の収縮力を測定できる

- 生体内を模倣し、運動ニューロンの細胞体と筋細胞の位置を長期間分離して培養できる

- 運動ニューロンの細胞体や軸索、筋組織に対して、それぞれ個別に薬剤添加や物理刺激負荷を行える

これまでに、神経筋組織モデルを作製する技術はいくつか報告されているそうだが、研究チームが把握する限り、上記の3点の仕様を十分に満たすものはないという。この3点の仕様を満たしたモデルを開発することができれば、より生態に近い機能を実現でき、従来の方法では不可能だった機能評価も可能な神経筋組織モデルになると期待された。

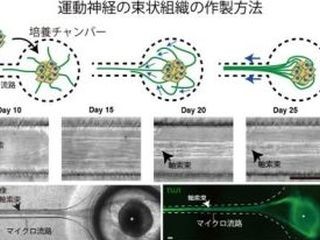

そこで今回の研究においては、細胞培養マイクロデバイスが新たに作製され、それを用いた神経筋細胞モデルが構築され、ヒトiPS細胞由来運動ニューロンのスフェロイドと、ヒト筋細胞で構築された培養筋組織が同時に培養された。

-

今回の研究で開発されたヒト神経筋組織モデル。(A)神経筋組織モデルの立体図。(B)神経筋組織モデルの断面概略図。(C)運動ニューロンチャンバーの設計。(D)構築された神経筋組織モデルの顕微鏡観察結果 (出所:名大プレスリリースPDF)

その結果、3つの仕様を満たすことが確認され、これらの成果を踏まえ研究チームでは、開発されたヒト神経筋組織モデルを用いることで、筋組織の収縮力を指標にして、運動ニューロンの細胞体や軸索、筋細胞、それぞれに作用する薬剤候補化合物の効果を長期的に評価できると考えられるとしている。

また、市販の24ウェルプレートに適合しているため、比較的容易に薬効評価の操作が可能だとしており、さまざまな疾患由来の運動ニューロンや筋細胞を用いることで、広範な神経筋疾患に対する治療法開発に利用できることが期待されることから、今回開発されたヒト神経筋組織モデルが社会実装されることが望まれるとしている。