東京大学(東大)は3月31日、多言語話者の方が脳の「言語野」はもちろん、「大脳基底核」や「視床」、「視覚野」までも有効に活用できているということを明らかにしたと発表した。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科 広域科学専攻の酒井邦嘉 教授、同・梅島奎立 大学院生、言語交流研究所の鈴木堅史 代表理事らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

日本人の多くは学校で英語を学ぶものの、英会話に苦労するといった経験をする人も多く、多言語を話せる人は、特殊能力を持っていると思いがちだが、欧州諸国やアフリカの多民族国家などでは、多言語の環境が日常的で、複数の言語を習得するのにそれほど大きな努力の必要がないように見える(「言語獲得の累積増進モデル」と呼ばれる)。しかし多言語に適用できる言語習得のメカニズムは、これまでのところ脳科学的には解明されていなかったという。

これまでの研究では、第2言語や第3言語の習得が行動実験で調べられていたが、言語獲得の累積増進モデルと対立する見解があり、いずれの説を支持する神経基盤も明らかにされていなかったという。

そこで研究チームは今回、14~27歳の参加者49人(東大および上智大学の学生、ヒッポファミリークラブのメンバーなど)に対して、リスニングのスコア(各言語版のAvantテストによる)を用いて、多言語群(28人、うち18人が女性)と二言語群(21人、うち10人が女性)の2群に分けて、カザフ語の音声刺激を用いた文法習得課題を行う形で研究を行ったとする。

-

カザフ語の文法習得課題の概要。参加者は全員、今回の実験で初めてカザフ語を習得した。文法条件は3段階(文法1・文法2・文法3)に分けられ、あとの条件ほど複雑な文構造がテストされた (出所:東大プレスリリースPDF)

参加者にはカザフ語の文法規則は一切教えられず、文法性と主語・動詞の対応について正誤をデモ試行で繰り返し提示しながら、テスト試行で正しく判断できるようになるかが調べられた。

その結果、多言語群では第2言語の方が第3言語より習得期間が長いにもかかわらず、両者のリスニングのスコアに相関が見られたとするほか、両者のスコアが高いほど、カザフ語の単語の聞き取り(単語条件)が速く習得できることも判明。これらの結果は、多言語間に共通したリスニング能力を示すものだという。

-

行動データが示す多言語群の特徴。(a)多言語群でリスニングのスコアが示した第2言語と第3言語の相関。(b)二言語で合算したリスニングのスコアに対して、単語条件のブロック数が示した負の相関。(c)各条件について、ブロックあたりの応答時間を最初と最後で比較した結果。*は統計的な有意性p<0.05を表す (出所:東大プレスリリースPDF)

また、ブロック(8試行で1ブロック)あたりの応答時間が最初と最後でどの程度減少したかを調べたところ、習得初期の単語条件と文法1(第1段階)条件で、多言語群の方が顕著な順応効果が示されたともする。

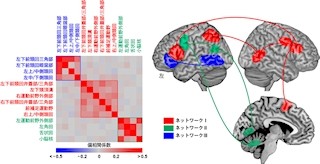

さらに、この文法課題を行っているときの脳活動を、fMRIを用いての測定したところ、言語野である「左運動前野外側部」と「中/下前頭回」の活動が両群で観察され、多言語群では文法1条件で活動が左脳に限定的で、母語と同様のパターンが示されたという。

-

脳活動が示す多言語群と二元語群の違い。(a)赤い部分が単語条件での単語提示と比べて、文法条件での文提示で高い活動が見られた脳領域。(b)文法2・文法3条件で最初のブロックにおける両群の直接比較 (出所:東大プレスリリースPDF)

加えて、両群の直接比較では、多言語群において左下前頭回の活動が増加していること、ならびに行動の適応制御に関係する大脳基底核・視床に加えて、視覚を司る領域でも活動上昇が多言語群の方が二言語群よりも活発であることも確認されたとする。

このほか、二言語群では大脳基底核・視床の活動が文法2・文法3条件の最初でリセットされたのに対し、多言語群ではその活動が維持されることも確認されたほか、言語野では、多言語群の方が文法2の最初から文法3の最初まで、活発な活動が維持されていることも確認されたという。この多言語群に選択的な活動について研究チームでは、音声刺激のみの提示時にもかかわらず、視覚野(鳥距溝・舌状回)でも活発であったことから、多言語群は視覚的イメージを活用できることが示唆されたとしている。

今回の、二言語話者より三言語話者の方が新たな言語を柔軟に習得しやすい成果を受けて研究チームでは、英語とそれ以外の言語を同時に習得することの相乗効果を明確に示したものだとしており、その可能性は、言語の「自然習得」という考え方と合致していることから、現在の語学教育に一石を投じるものだとする。

そのため、酒井教授の研究室では人間の脳における言語や創造性のメカニズムの解明を追究していくとするほか、言語交流研究所では「ことばと人間」についての実践的な活動を通して、世界の人たちとの豊かな交流の実現につなげていきたいとしている。