九州大学(九大)は12月21日、生後12か月(1歳)の赤ちゃんが、自分の顔画像を見分けていることを明らかにしたと発表した。

同成果は、九大大学院 人間環境学研究院の橋彌和秀准教授、九大大学院 人間環境学府 博士後期課程の新田博司 日本学術振興会特別研究員らの研究チームによるもの。詳細は、国際学術誌「Infant Behavior and Development 」にオンライン掲載された。

ヒトは、他者の顔を見て誰であるか同定するため、目にしている顔情報と内的な表象(知覚的イメージ記憶)とを比較参照するという作業を行っている。その顔の同定においては、中でも「自分の顔」の認識は特別な位置を占め、幼少期の自己アイデンティティの確立にも重要な意味を持つという。

赤ちゃんも、日常の経験の中で鏡や写真、動画の視聴などを通し、日に日に「自分の顔」に対する視覚経験を積んでいく。しかし、自己認知発達の重要な指標とされてきた自己鏡映像認知の研究では、鏡映像に対する自己指向性の反応の成立は(近現代の欧米や日本において)1歳半から2歳とされてきた。その時期以前の赤ちゃんが、どこまで「自分の顔」を認識しているのかは今もって不明な部分が多いという。

そうした中、今回の研究では、「九州大学赤ちゃん研究員」に登録している生後12か月の赤ちゃん24名とその保護者が参加し、九州大学病院キャンパスおよび大橋キャンパスにて研究が実施された。九州大学赤ちゃん研究員とは、橋彌准教授らが所属する九大の人間環境学研究院および教育学部・発達心理学講座で2003年から実施している、発達調査プロジェクトだ(現在も0歳以降のお子さんと保護者の方を募集中)。

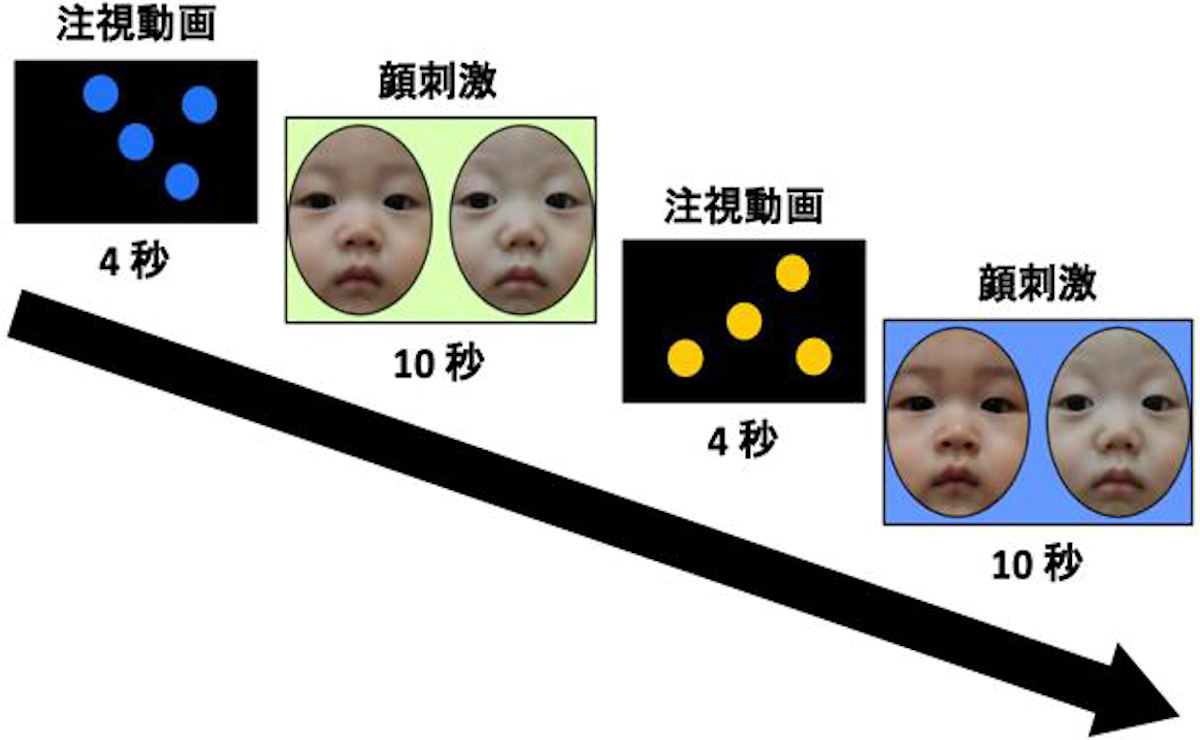

実験では、赤ちゃんは保護者のヒザの上に座り、画面にペアで提示される顔刺激(赤ちゃんの顔がふたり分表示される映像)を視聴。その際、赤ちゃんの視線は視線計測装置によって計測され、各顔刺激を見ている時間が記録される。顔刺激を見ている時間に差があった場合、赤ちゃんはそれらの顔を区別していると解釈するというものだ。視線計測装置は、赤外線および画像解析技術を用いて非接触で視線を計測する仕組みで、人体にはもちろん無害なものが使用されている。

今回の研究では、自分の顔を顔刺激に含む条件(自己顔実験)と、自分の顔を顔刺激に含まない条件(比較実験)が実施された。比較実験には、自分の顔とほかの赤ちゃんの顔を合成した合成顔も含まれる。なお、比較実験は「合成顔に自分の顔が含まれているか」に関わらず、単に人工的に生成された“不自然な”合成顔のため、赤ちゃんの視線運動に影響を与えているのではないかという可能性を排除するために実施された。

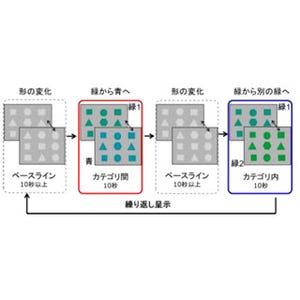

自己顔実験では、(1)参加した赤ちゃん自身の顔、(2)ほかの赤ちゃんの顔、(3)自分とほかの赤ちゃんを50%ずつ合成した顔がペアで提示された(1-2、2-3、1-3の組み合わせの3通り)。一方の比較実験では、自分の顔は含まれず、(4)と(5)はほかの赤ちゃんの顔、(6)(4)と(5)の赤ちゃんを50%ずつ合成した顔がペアで提示された。各顔刺激は10秒間ずつ提示され、その間に4秒間の注視動画が挟まれている。

そして参加した赤ちゃんの保護者からは、その赤ちゃんが日頃からどれぐらいの頻度で、またどのような場面で自分の顔を見るかについての聞き取りが実施された。その結果、すべての赤ちゃんが、少なくとも1日に1回は鏡や携帯電話の写真により、自分の正面顔を見る経験があることが確認された。

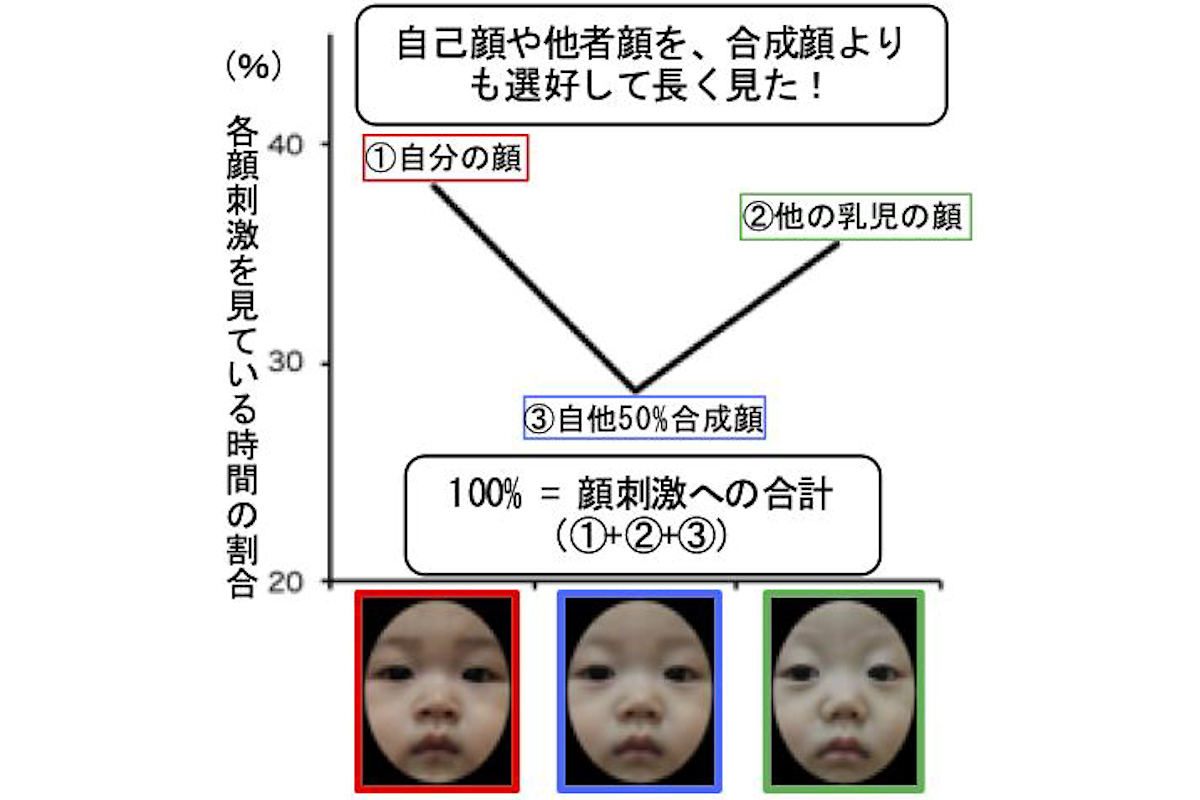

実験の結果、参加した赤ちゃんがそれぞれ顔刺激をどれぐらい見たのか、時間の割合が分析された。すると自己顔実験では、赤ちゃんは、(1)自分の顔および(2)ほかの赤ちゃんの顔を(3)自他合成顔と区別し、オリジナルである(1)と(2)をより長く注視することが判明した。一方の比較実験では、(4)、(5)、(6)それぞれの顔刺激を見ている時間に、統計的に有意な差は見られなかったという。

このことは、赤ちゃんは顔の特徴のわずかな違いを検出して、自分の顔が50%混ざった合成顔を、本来の自分の顔やほかの赤ちゃんの顔と区別できたと考えられるという。

また自己顔実験において、自他合成顔を見た時間が短かった傾向は、生後12か月の赤ちゃんが発達した自己の顔表情に基づいて、自分の顔でもほかの赤ちゃんの顔でもない合成顔を脳内で顔処理する際、認知的負荷が生じたため自分の顔が含まれる合成顔への注視を回避したと考えられるとした。

今回の研究成果により、生後12か月にわたる自分の顔に対する視覚経験が、自己の顔表情の形成に寄与している可能性が示唆された形だ。それと同時に、発達初期の自己認知において重要な指標とされてきた自己鏡映像認知の成立よりも前に、自己の顔表情がどの程度成立しているかについて初めて示すものとなった形だ。

研究チームは今後、鏡や写真、動画などで自己顔を経験することが自己顔認知の成立に及ぼす影響を詳細に検討するとともに、自己顔処理の発達を出発点として、発達初期における自己アイデンティティのさまざまな側面について多角的に検討していくとしている。