国立天文台は9月29日、200年以上の公転周期を持つ長周期彗星は、あらゆる方向から満遍なくやって来るのではなく、軌道の向きが特定の2つの面に集中していることが、解析的手法を用いた研究で予測され、さらに数値計算と彗星カタログによっても確認されたことを発表した。

同成果は、国立天文台RISE月惑星探査プロジェクトに所属していた樋口有理可特任研究員(現・産業医科大学医学部助教)によるもの。詳細は、米天文学専門誌「The Astronomical Jounal」に掲載された。

太陽系は、無数の小天体が球殻状に広がっている「オールトの雲」と呼ばれる仮想上の天体群に包まれているとされている。仮想上とされているのは、現時点で直接オールトの雲に属する天体が観測されていないためである。オールトの雲とは、海王星の外側の軌道、冥王星などを含む太陽系外縁天体が含まれるエッジワース・カイパーベルトとはまた別の天体群だ。

カイパーベルトは、太陽からおよそ30~50天文単位の距離に、およそ黄道面に沿って、“第2の小惑星帯”ともいうべきリング状に存在している。それに対してオールトの雲は、1万天文単位から10万天文単位(約1.5光年)とされる。もはや、恒星間空間ともいえるような光年単位の遠距離にまで広がっていると考えられている(太陽圏を脱出したといわれるボイジャー1号ですら、実はまだ150天文単位を過ぎたところである)。

オールトの雲は“彗星の巣”や“彗星の故郷”などといわれ、原始太陽系(惑星系)円盤の残りであり、惑星になり損ねた(取り込まれ損ねた)氷やメタンなどの小天体からなると考えられている。要は、太陽系創世期の記録をとどめたタイムカプセル的な小天体で構成されているのである。

10万天文単位ほどまで来ると、太陽の重力と近傍の恒星、および天の川銀河の重力などが釣り合うようになるため、わずかな重力バランスの変動や、他天体との衝突などで小天体は軌道が乱され、場合によっては太陽に向かって落下していく。そして、地球上なら地質学的ともいえるような長い時間の果てに、太陽近傍まで落下してきて、ときには長い尾を引いて人々の目を楽しませるのである。

オールトの雲が、リング状ではなく球殻状に存在すると考えられている理由は、そこの出身である長周期彗星が、さまざまな「軌道傾斜角」を持っているからだ。太陽系の惑星はみな太陽の赤道面=黄道面(黄道とは地球から見た太陽の天球上の通り道)におおよそ沿って公転しているが、小天体、中でも太陽の重力の影響が弱まるカイパーベルト近辺から先は冥王星のように斜めに傾いているものも多い。軌道傾斜角とは、その黄道面に対して軌道が傾いている角度のことをいう。

オールトの雲を構成する無数の小天体たちが、原始太陽系円盤から誕生したのであれば、46億年前の太陽系創世期には黄道面に沿って公転していたはずだ。しかし、木星や土星などの巨大惑星や、ほかの恒星、天の川銀河などからの影響を受けて、徐々に軌道が乱されていった。軌道が傾くと同時に太陽から遠ざけられ、その結果として球殻状に太陽系を包むようになっていったと考えられているのである。

これまでの研究では、約46億年に及ぶ軌道進化の過程で、初期の軌道情報は完全に失われてしまうため、長周期彗星の軌道傾斜角の分布には偏りがないとされてきた。しかし樋口特任研究員は、長周期彗星が空間的に一様に分布しているとは考えにくいと考察。その理由は、オールトの雲を構成する小天体たちも、最初は黄道面にほぼ沿って公転していたはずであることがひとつ。もうひうとつは、銀河系やほかの恒星などからの重力が46億年もの間、常に完全に均等に影響してきたと考えにくいことだ。

そこで今回の研究では、長周期彗星の軌道傾斜角ではなく、やってくる向き(彗星の描く軌道のうち、太陽から最も遠ざかる遠日点の方向)の分布に着目することにしたという。遠日点方向が同じであれば、長周期彗星の場合は軌道傾斜角の違いは大きな意味を持たない。長周期彗星の遠日点はカイパーベルトよりも遠方のものも多く、軌道全体を俯瞰すればほぼ同じ形状になってしまうからだ。何しろ、数百年の周期は短い方で、次に太陽近傍に戻ってくるのに数万年というような長周期彗星もあるからだ。

-

軌道傾斜角(i)が30度から90度までの異なる長期彗星の軌道。黒丸は太陽を表す。また目盛は天文単位(au)。(左)太陽近傍を拡大したもの。遠日点方向が同じでも、軌道傾斜角により軌道が大きく異なるのがわかる。(右)長周期彗星の軌道の俯瞰図。遠日点はカイパーベルトよりも遥かに先にあり、もはや楕円軌道に見えない。このスケールになると、軌道傾斜角の違いは意味をなさず、遠日点方向が同じ長期彗星はほぼ同じ軌道に見える (出所:国立天文台RISE月惑星探査プロジェクトWebサイト)

樋口特任研究員が軌道進化の解析を実施したところ、遠日点方向の緯度と経度が変化する周期の比に、特殊な関係が成り立つことが示されたという。その特殊な関係とは、「緯度が1振幅すると経度は約半周(180度)動く」と「緯度は変化するが経度はほとんど変化しない」の2パターンである。個々の長周期彗星がどちらのパターンであるかを決めるのが、46億年前の初期の遠日点方向だ。また彗星が惑星のある領域に再び戻ってくるまでの時間は、緯度の変動周期と等しくなるという。

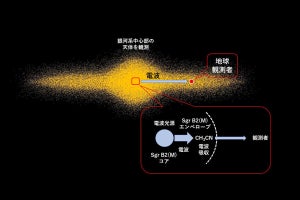

このような特殊な関係が成り立つことから、初期に黄道面にいた長周期彗星がオールトの雲を経て再び惑星領域に戻ってくるときの遠日点方向は2種類あるとする。初期値である黄道面か、銀河面に対して黄道面を反転させたもう1つの仮想的な面(樋口特任研究員は「空黄道面」(empty ecliptic)と命名)のどちらかであることが導かれたとした。ちなみに黄道面は銀河面に対して約60度傾いており、空黄道面は銀河面を挟んで反対側に約60度傾いている。

-

黄色のリングが黄道面を表し、水色のリングが空黄道面を表した概念図。オールトの雲からやって来る長周期彗星の軌道の向きは、黄道面もしくは空黄道面の2つであることが多いと確認された。また2つの面は、天の川銀河の銀河面に対して互いに正反対の向きに約60度傾いている。(c) 国立天文台 (出所:国立天文台Webサイト)

遠日点方向は、惑星領域へ奇数回目に戻ってくるときは空黄道面に、偶数回目に戻ってくるときは黄道面になる。仮に長周期彗星の軌道が満遍なく分布しているのであれば、遠日点方向の偏りはないと予想される。そのことから、もしこの2つの面、特に空黄道面への集中を確認することができれば、オールトの雲からやって来た長周期彗星はかつては黄道面にあったということがわかるという。

そこで、樋口特任研究員はこれまでに観測された長周期彗星の遠日点方向の分布を調査。NASA/JPLのカタログから長周期彗星の軌道軸の銀河系座標における緯度(銀緯)と経度(銀経)の分布が作製された。

-

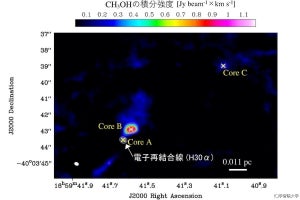

長周期彗星の遠日点方向の銀経と銀緯の正弦(サイン)分布。赤線が黄道面、青線が空黄道面で表されている。プロットされた天体は、近日点距離が1天文単位以上かつ軌道長半径が1000天文以上または(軌道)離心率が1以上の小天体だ。離心率とは軌道の形を表し、0が真円、0より大きくて1未満だと楕円となる。そして1と等しいときに放物線、1以上になると双曲線を描く。つまり、1以上の天体は二度と太陽のもとには戻ってこないということだ。また紫のプロットは人類が初めて確認した恒星間天体「オウムアムア」で、オレンジは2番目に確認した「ボリソフ」。データ元はNASA/JPLで、データ取得日は2020年6月5日。樋口特任研究員が論文に使用した図を一部改変して引用されたものだ (出所:国立天文台RISE月惑星探査プロジェクトWebサイト)

黄道面と空黄道面への集中をより定量的に評価するため、樋口特任研究員は銀河面からの傾きを表す角度εを導入。ε=0が銀河面、ε=60度が黄道面、ε=-60度が空黄道面を表し、長周期彗星のεの分布を表したのが、画像4のグラフだ。黄道面と空黄道面付近が多いことがわかる。これにより、46億年前の太陽系創世期に、多くの長周期彗星は黄道面にあったということが判明した。

今回の成果に対し、樋口特任研究員は長周期彗星のような太陽系の小天体の観測的研究を飛躍させる可能性があるという。長周期彗星は地球にかなり接近してからでないと発見するのが難しいため、観測期間が短くなってしまうことが多い。しかし、今回の成果で長周期彗星がやってくる方向をある程度絞り込める可能性があることがわかったことから、まだ遠方にいる段階で発見できる確率を上げられ、観測期間を稼げるようになるとしている。