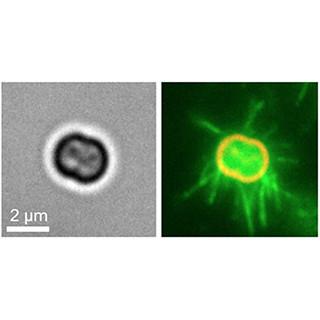

東京理科大学は9月9日、宿主のゲノムと“共存”して複製するという特徴を持った巨大ウイルス「メドゥーサウイルス」の祖先がきっかけとなり、宿主の細胞がウイルスに対する防御機構としてゲノムを囲う膜を構築したことが真核細胞の核膜の起源となった、とする新たな「細胞核ウイルス起源説」を提唱したことを発表した。

同成果は、同大学理学部第一部教養学科の武村政春教授らの研究チームによるもの。詳細は、国際オンライン微生物学雑誌「Frontiers in Microbiology」に掲載された。

ヒトを含む真核生物の進化における謎の中で、最も重要なことのひとつであるにも関わらず定説が存在していないのが、“細胞核の起源”だ。これまでは、「細胞膜が内側に陥入し、核膜となった」とされ、多くの研究者がその考えに立脚してさまざまな細胞核起源説を提唱してきた。

しかしこの説では、どのようなきっかけでゲノムが核膜で包まれるようになったのかが不明であった。また、mRNAを読み取ってタンパク質に翻訳する細胞小器官のひとつ「リボソーム」は、なぜ細胞核の外側に排除されたのか、という点も説明されていなかった。

そうした中、2001年、名古屋大学の助手(当時)であった武村教授が、「ポックスウイルスのような大型のDNAウイルスの感染が、細胞核の起源となった」とする仮説を提唱。その後、複雑な仕組みを持つ巨大ウイルスが発見され、巨大ウイルスのウイルス工場と細胞核との類似性が指摘されることになった。また、2019年に武村教授らは、真核生物の進化の謎を解くカギを持つと考えられる、巨大ウイルスのPAMグループの仲間だが、どの系統にも属さない変わり種であるメドゥーサウイルスを発見しており、この発見により、従来の仮説では説明できなかった点を説明できる、細胞核の起源に関する新たな仮説を今回、構築することに成功したという。

武村教授によると、メドゥーサウイルスのいくつかの特徴に着目したところ、メドゥーサウイルスの祖先が宿主の細胞核で宿主ゲノムと“共存”して複製する戦略を編み出した結果、複製に伴って宿主の遺伝子に依存すれば事足りるものは失われていき、主要な遺伝子は何らかの理由で水平移動により、宿主より獲得するようになっていったと考えられるとする結果を得たという。実際、現在のメドゥーサウイルスは、宿主との相同遺伝子を19%ほど保有しており、ほかの巨大ウイルスよりも高く、こうした宿主ゲノムとの“共存”は、遺伝子の水平移動を推進してきたものとの考えを武村教授は示している。

また、メドゥーサウイルスと宿主のゲノム複製の場が、どのように脂質二重層で覆われるようになったのかについては、これまで、「もともと細胞内部に進化していた小胞体や食胞などの細胞内膜系は、まずウイルスが利用し始めた。宿主のヌクレアーゼなどによる攻撃から身を守ろうとして、自らのゲノム複製の場(今でいうウイルス工場など)の周囲を囲わせるようになった」というものと「宿主細胞も、そのウイルスの戦略を学んで、自らのゲノムの周囲を細胞内膜系で覆い、逆にウイルスからの攻撃から身を守ろうとするようになった」というものが提唱されているが、バクテリアの細胞内に核膜のような膜がゲノムを囲うようにでき、それが細胞核へと進化した直接的な証拠は、今のところ見つかっていない。

宿主ゲノムが内膜で包まれたことを説明するためには、ウイルスから身を守るためという理由だけでは若干弱いが、そのウイルスが「メドゥーサウイルスの祖先」であったのであれば、話は変わってくると武村教授はいう。ゲノムを細胞内膜系で囲んでウイルス工場を作るというメドゥーサウイルスの祖先側の目的と、ゲノムを細胞内膜で囲んでゲノムを外敵から守るという宿主の細胞側の目的が、合致するからだ。

これらのことから、宿主ゲノムと“共存”して複製する特徴をもった巨大ウイルス(おそらくメドゥーサウイルスの祖先)がきっかけとなり、そのウイルスに対する防御機構としてまず宿主がゲノムを核膜で覆うという戦略を編み出した。その結果、巨大ウイルス側もそのまま、ウイルス工場として細胞核を用いる状態へと進化し、現在のメドゥーサウイルスが誕生したというのである。

また、ふたつ目の謎である、「細胞内の器官のひとつで、メッセンジャーRNA(mRNA)を読み取ってタンパク質へと翻訳(変換)する役割を担っているリボソームが、なぜ細胞核の外側に排除されたのか」についてだが、メドゥーサウイルスの祖先が、核膜で覆われた自身のウイルス工場からリボソームを排除することが、宿主にとってもリボソームの翻訳ミスを防ぐというメリットがあったため、リボソームを細胞核の外へ排除するという仕組みができあがったのだという。膜を通過させて物質輸送を行うタンパク質の遺伝子「Ran」の祖先型を用いて、たまたまウイルス感染によって膜で囲まれる状態となっていたゲノムの領域外へリボソームを排除する仕組みを作り上げた結果、現在の真核生物の細胞核(およびメドゥーサウイルスのウイルス工場)が誕生したというのである。

これらの仮説をメインに、武村教授が今回考案した「細胞核のウイルス起源説」は以下の5点からなる。

- 現在存在する巨大ウイルスのうち、メドゥーサウイルスを含むPAMグループの祖先が、まだ細胞核のない時代の真核生物の祖先の細胞質に、細胞の小胞体に由来する内膜によって周囲を取り囲んだウイルス工場を形成していた

- 真核生物の祖先は、そのウイルス工場を模倣するかのように、ウイルスからの攻撃から身を守ろうとして、ゲノムの周囲を内膜で取り囲む仕組みを進化させた。このゲノムを取り囲んだ内膜は一時的なものであるが、このころ、膜の中でゲノムを凝縮させるヒストンや、膜を通過させて物質輸送を行うRanなどの分子が進化した

- メドゥーサウイルスの祖先となったウイルスは、真核生物の祖先がゲノムを内膜で取り囲んだ状態へと進化しても、そのままゲノムと“共存”する形で複製をしていた。そのため、重要ないくつかの遺伝子、ヒストン、Ran、DNAポリメラーゼなどを水平移動により宿主から獲得することに成功した。その代わり、内膜で取り囲まれたことによってさらに宿主ゲノムへの依存を強くした結果、RNAポリメラーゼやトポイソメラーゼといった重要遺伝子は自らが持つ必要がなくなり、欠失させた

- 真核生物の祖先において一時的にゲノムを取り囲んでいた内膜は、やがて恒久的にゲノムを取り囲む核膜へと進化。メドゥーサウイルスの祖先となったウイルスにとってはそのまま、細胞核全体がウイルス工場として機能するようになった。同時に、Ranを使ってリボソームを外側へと排除する仕組みが進化した

- 一方、ミミウイルスやマルセイユウイルスといった巨大ウイルスの祖先となったウイルスは、もともと宿主ゲノムとは離れたウイルス工場で複製していた。そのため、核膜が進化してもその中に取り込まれず、そのまま細胞質のウイルス工場で複製する巨大ウイルスへと進化した。同様に、そのほかの巨大ウイルスもそれぞれに特有な複製メカニズムを進化させた。

細胞核がどのようにしてできたのかに関して、これまで多くの研究者がさまざまな仮説を提唱してきたが、いずれも現象論に留まっているという。代謝システムの進化という分子レベルの観点から細胞核の進化について言及しているものはあるが、より詳細にその「きっかけ」を考察したものはほとんどないという。

小胞体を中心とした膜、もしくは共生したバクテリア(のちのミトコンドリア)の膜、などに由来する細胞内膜系が、複雑な過程を経て、やがてゲノムを包み込み、細胞核へと進化したというのは多くの研究者が考えていることだ。しかし、「やがてゲノムを包み込み」という一言が極めて重いものであるにもかかわらず、そのきっかけとなった重要なイベントについてはほとんど言及されてこなかったという。

しかしウイルスの存在とその関与を仮定すると、今回の仮説の通り、「ゲノムを包み込む」過程を無理なく説明することができるようになるため、武村教授は、今回の仮説によって、細胞核の起源の解明に一歩近づけたことを期待したいとしている。

また、今回の仮説ではメドゥーサウイルスの祖先が重要なカギとしたが、まだ細胞の進化に重要な役割を果たしたウイルス(の末裔)が発見されていない可能性もあり、今後も新たなウイルスを発見し、そのデータを基にさらに詳細な学説へと昇華させていくと武村教授はコメントしている。