最新の省エネの取り組み

最近ではZEB(ネットゼロエネルギービル)という言葉がメディアで見られるようになりましたが、その建物の中だけで実現するのではなく、周辺の建物とエネルギーを融通しあって実現しているものもあります。

また、このほかにも情報技術の進歩によって得られるようになったビッグデータを自動で解析しエネルギー消費を効率的に見える化、管理する仕組みなども定着してきています。

再生可能エネルギーを利用したエコキャンパスの実現

最も先進的な取り組みの1つに、アメリカのハワイ州の取り組みが挙げられます。ハワイ州では、2045年までに再生可能エネルギー100%を達成するという目標を掲げており、その一環として、ハワイ大学が州内にいくつかあるキャンパスのエネルギー消費を効率化することを先日発表しました。

特に、ハワイ大学マウイカレッジでは、新しい太陽光発電システムと蓄電システムの運用を開始することで、2019年から化石燃料を使ったエネルギーを一切使うことなく再生エネルギー100%を実現する予定です。さらに、リーワードコミュニティカレッジ、ホノルルコミュニティカレッジ、カピオラコミュニティカレッジ、ウィンドワードコミュニティカレッジの各キャンパスに、日除けテントや分散型蓄電池と、エネルギー効率化システムを組み合わせて導入し、化石燃料の使用量を70%~98%削減する見込みです。

ビッグデータを活用した予測制御でエネルギー効率を最大化

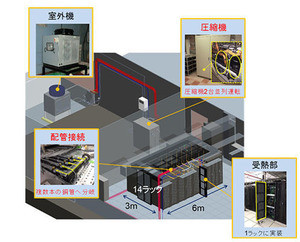

米国のスタンフォード大学では、最新の制御システムと独自に開発したエネルギー最適化システムを導入し、10日間の天候、電力料金予測に基づいて、キャンパス内の1時間ごとの冷暖房需要を予測することで、排熱回収チラーや冷暖房機器を制御し、効率的な運用を行うことで、次世代の省エネを実現しています。

-

スタンフォード大学 (同大ホームページより)

国内では、北九州市の「いのちたび博物館」において、団体予約のデータなどから翌日の入館者数を予測して、それに適した温湿度、照明などを調整するほか、電力需要がピークに達するときに、事前に決めた手順に従って空調機の停止や蓄電池の活用などが行われており、ピーク需要を抑え、省エネにつなげています。

ほかにも、人感センサーとの連携により、人のいる場所を重点的に空調制御するように制御したり、天気や外気温などの環境データを細かく分析してエネルギー消費を抑えながら、最適な空調になるように制御したりするなど、快適性を維持しながらも大きく省エネが実現できるような取り組みが行われています。

スマートビルから「考えるビル」へ

昨今、IoTという言葉が良く聞かれますが、建物内の設備機器をシームレスに接続し、効率的に運用するという自動制御システムはIoTのコンセプトそのものということができ、技術革新と共に大きく進歩してきました。今後はAIの活用によってビル内で収集された膨大なデータを解析することで居住者一人ひとりの好みに応じた快適性を最大化し、エネルギー消費を最小限に抑えながら、ビル全体を効率運用するような建物が増えてくると考えられます。

例えば、空調システムと会議室の予約システムが連携することで、会議が始まる前に参加者人数を把握し、最適な温度になるように会議の5分前から空調が稼働、会議室内に設置されたセンサーで利用者のバイタルデータを収集してAIで解析し、それをもとに体調や好みに合わせた空調管理も可能になるほか、外出先から会議室へ入った人にはスポットで涼しい空気を送るような空調制御をすることも可能になるでしょう。

ビルはスマートであるだけではなく、「考えるビル」へと大きく進化しようとしています。デバイスに話しかけずとも自動で快適制御されるような、そんな未来も遠くないのです。

著者プロフィール

地田清和(ちだ きよかず)1996年、ジョンソンコントロールズ入社

同社では主にBEMS製品管理を担当