ヘルムホルツセンター ベルリン研究所(HZB)は、太陽光を利用した水分解による水素生成反応において変換効率19.3% を達成し、世界記録を更新したと発表した。化合物半導体を用いたタンデム型太陽電池セル、ロジウム(Rh)ナノ粒子触媒、酸化チタン保護膜を組み合わせた水分解セルが使われている。研究論文は「ACS Energy Letters」に掲載された。

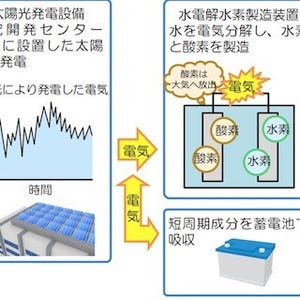

夜間に発電できないという太陽電池の短所を補う方法として、太陽光エネルギーを化学エネルギーに変換して貯蔵する技術の開発が進められている。化学エネルギーの形態として特に有望なのは、太陽電池で発電した電気を使って水を電気分解することで生成した水素を貯蔵しておく方法である。水素は燃料電池の燃料として利用することができ、可燃燃料の原材料にもなるなどさまざまな使い道がある。

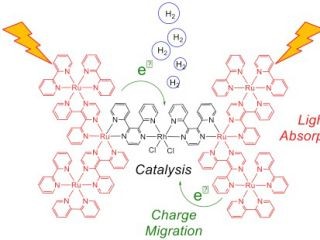

太陽電池セルと触媒を組み合わせると、水分解セルとして機能させることができる。セルを水系媒質に浸して太陽光を照射すると、光電陰極側で水素が発生し、裏面(陽極側)で酸素が発生するという仕組みである。

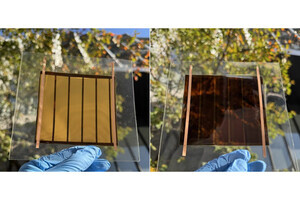

今回の研究では、フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所で開発されたIII-V族化合物半導体による高効率タンデム型太陽電池セルを利用した。具体的には、ガリウム・インジウム・ヒ素(GaInAs)とガリウム・インジウム・リン(GaInP)という2種類の化合物半導体を積層したセルが使われている。このセルに特殊な機能層を追加することによって、セル表面での光の寄生吸収や反射に起因する損失を低減している。

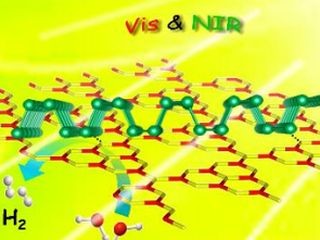

また水分解反応による腐食を防止するための保護層として、結晶性酸化チタン層を用いた。この層は光の反射を抑える機能とナノ粒子触媒を吸着担持する機能をもっている。さらにデバイスの電荷輸送性能を向上させる効果もあるとしている。実験では、100時間の連続動作にも耐えられることが確認されている。以前の水分解セルでは連続動作40時間で腐食が起こっていた。

水分解反応を促進させる触媒としてはRhナノ粒子を用いている。Rhナノ粒子の直径は10nm程度で、光学的にはほぼ透明であるため、太陽光による水分解には理想的な材料であるといえる。研究チームはこのナノ触媒を生成するための新しい電気化学的プロセスも開発したという。

HZBでは、2015年に変換効率14% の太陽光-水分解セルを開発していたが、今回のセルではこれを上回る効率19.3% を達成した。この値は希釈した過塩素酸溶液を用いた場合であるが、ph中性の電解液でも効率18.5% を実現しているという。

変換効率の理論限界は23% であり、デバイス性能はこれに近づきつつあるといえる。タンデムセルに使われる2種類の半導体のバンドギャップを適切に選ぶことで20% 超の効率も達成可能であると研究チームは主張している。また一方の半導体にシリコンを用いることもできるとしている。