東京医科歯科大学(医科歯科大)は、拡張型心筋症の病因となるmRNAスプライシング制御因子RBM20の変異により、心筋細胞の分子ばねとして機能するタイチンタンパク質の発現が異常になる分子機構をつきとめたことを発表した。

この成果は、医科歯科大 難治疾患研究所フロンティア研究室(遺伝子発現制御学)の黒柳秀人准教授と同研究所分子病態分野の木村彰方教授の研究グループが、山口大学および米国インディアナ大学との共同研究で解明したもので、6月11日、国際科学誌「Scientific Reports」にオンラインで発表された。

拡張型心筋症は、左心室の収縮機能不全を特徴とする疾患であるが、心臓移植以外の根本的治療法がなく、病態発現に至る分子機構の解明と治療法の開発が待たれている。近年、各国の研究グループによって家族性や孤発生の拡張型心筋症患者の遺伝子解析が精力的に行われ、筋収縮機能に直接関わるタンパク質を中心とする60種類近いタンパク質の遺伝子に変異が報告されている。

RBM20遺伝子は、常染色体性優性遺伝形式をとる家族性拡張型心筋症の患者で変異が見出されることから、拡張型心筋症の原因遺伝子であることが判明している。RBM20はRNA結合タンパク質であるため、筋収縮には直接関与しない異色の原因遺伝子であったが、最近、心室が拡張して心筋細胞が伸展した際に受動的張力をもたらす分子ばねタンパク質であるタイチンをコードするTTN遺伝子のメッセンジャーRNA(mRNA)の心筋型選択的スプライシングの制御因子であることが報告された。このため、拡張型心筋症の病態解明の新たな手がかりになることが期待されているが、患者に見られるRBM20遺伝子の変異がRBM20のスプライシング制御因子としての機能にどのように影響するのか、その分子機構はよく解っていなかった。

研究グループは、日米の拡張型心筋症患者(計93人)の遺伝子を解析し、18歳で発症した日本の男性患者とその父親でやはり拡張型心筋症の症状を示す人にRBM20遺伝子のR634Wヘテロ接合アミノ酸置換変異、21歳で発症した米国の男性患者にG1031X ホモ接合ナンセンス変異を見出した。

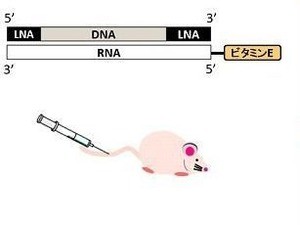

これまで拡張型心筋症患者に見出されたRBM20遺伝子のヘテロ接合アミノ酸置換変異は、RNA結合ドメインではなく、アルギニン-セリン-アルギニン-セリン-プロリン(RSRSP)という5アミノ酸残基から成る短い配列に集中していた。そこで、RBM20によるmRNAスプライシング制御に際してのRSRSP配列の機能を培養細胞で解析し、RSRSP配列中のふたつのセリン残基が共にリン酸化されること、そのリン酸化がスプライシングの場である細胞核へのRBM20の局在に必須であることを明らかにした。

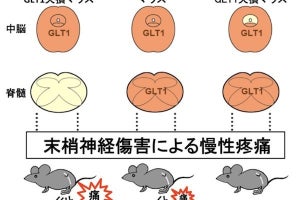

また、RBM20遺伝子変異が最初に報告された拡張型心筋症の患者が持つS635A変異を模したRbm20S637A遺伝子改変マウスを作製した。野生型マウスの成体の心筋では、RBM20のはたらきにより受動的張力が最も強いN2B型タイチンが主に発現しているが、Rbm20S637A/+ヘテロ接合体ではS635A変異を持つ患者でも増加することが報告されている。N2BA型タイチンが主に発現し、Rbm20S637A/S637Aホモ接合体では野生型成体マウスの心筋には存在しない長大で受動的張力が最も弱いと考えられるN2BA-G型タイチンが発現していた。

これらの結果から、マウスの心臓においても、RBM20のRSRSP配列がTtn遺伝子のスプライシング制御機能にとって必須であることが確認された。今回の研究で作製されたRbm20S637A遺伝子改変マウスは、拡張型心筋症の発症に至る病態発現機構の解明や、TTN遺伝子の選択的スプライシング制御を標的とした治療法の開発に役立つことが期待できるとしている。