東京大学(東大)は、銅酸化物高温超伝導体でヒッグスモードと呼ばれる超伝導の励起(さざ波)が存在することを実験により明らかにしたと発表した。

同成果は、東大低温センター理学系研究科物理学専攻の島野亮 教授らの研究グループ、理化学研究所の辻直人 研究員、産業技術総合研究所電子光技術研究部門の青木秀夫 招聘研究員の理論研究グループ、およびパリ・ディドロ大学のYann Gallais 教授らとの共同研究によるもの。詳細は英国の学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

超伝導とは、金属の温度を冷やしたときに電気抵抗がある温度以下でゼロになり、同時に磁場が超伝導体内部に侵入できなくなる現象だ。

元々、超伝導は非常に低い温度で生じる現象と考えられていたが、1986年に銅酸化物高温超伝導体が発見され、液体窒素温度摂氏-196℃(77K)以上でも超伝導が生じることが示された。

その後、室温超伝導実現の期待のもとに超伝導発現の機構解明が進められ、高温超伝導体の理解は進歩した。しかし、超伝導の発現機構そのものは完全には解明されておらず、現代の物性物理学の難問の1つとされている。

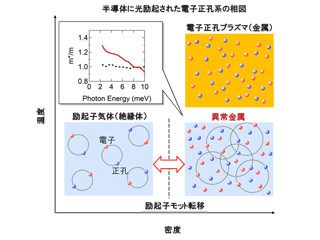

金属中では電子は互いに衝突を繰り返しながら、それぞれはバラバラに動いている。ところが温度が下がり超伝導になると、電子同士は対をつくり、マクロな数の電子が、位相がきれいに揃った1つの波のような状態になる。

これは、液体から固体、常磁性から強磁性といった、秩序のない状態から秩序のある状態への相転移現象の1つだ。この秩序だった静寂の超伝導状態に、瞬間的に刺激(擾乱)を加えると、その秩序のさざ波が生じる。このさざ波は、素粒子のヒッグス粒子に相当していることからヒッグスモードと呼ばれる。

今回研究グループは、銅酸化物高温超伝導体でもこのヒッグスモードが存在することを実験により明らかにした。

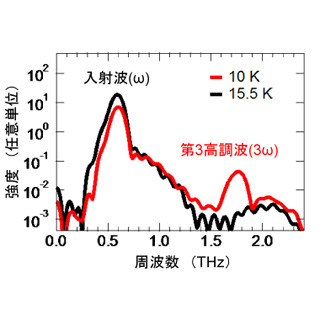

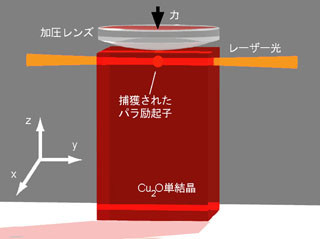

具体的には、テラヘルツ波と呼ばれる波長0.3mm程度の電磁波パルスを高温超伝導体に強く照射することで、高温超伝導体の電子対を揺らし、その揺れ方を光を使って詳細に調べることでヒッグスモードの存在を突き止めた。

なお、今回の成果を受けて研究グループは、今後ヒッグスモードの性質を詳細に調べることで、高温超伝導体の性質に関するより深い理解や、通常は隠れていて見えない他の秩序の様子、未知の超伝導物質がどのような電子対の性質を持っているか、といった超伝導の性質の解明に役立つと期待されるとしている。