マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、脳型コンピュータ・チップの重要な構成要素である人工シナプスを実現するための新しいデバイス設計を行ったと発表した。

ニューロンにおけるシナプスの働きをアモルファス(非晶質)材料によって模倣する従来の人工シナプスデバイスに替えて、単結晶のシリコン-ゲルマニウムを用いている。これによって人工シナプスにおける信号強度の制御性・再現性が良くなり、脳型チップによる機械学習の能力向上が期待できるという。研究論文は「Nature Materials」に掲載された。

現在の人工知能(AI)で利用されているディープラーニング、ニューラルネットワークといった手法は、信号強度の重み付け調整によるニューロン発火制御というアイデアにもとづいており、これは生体の脳神経系で行われている情報処理プロセスをソフトウェア上で模倣したものであるとされる。パターン認識などで高い能力を発揮するAIを実現するためには、大量の演算を行ってデータを学習させる必要があり、この操作にはハードウェアとして大規模なコンピュータを使わなければならない。

一方、人間の脳は、既存のコンピュータと比べると少ない占有体積と低い消費エネルギーで高度な情報処理を実現しており、ハードウェアとして非常に優秀であるといえる。そこで人間の脳をハードウェア的に模倣した小型・低消費電力の脳型チップでAIを動かすことを目指した「ニューロモルフィック・コンピューティング」と呼ばれる研究が盛んに行われるようになっている。

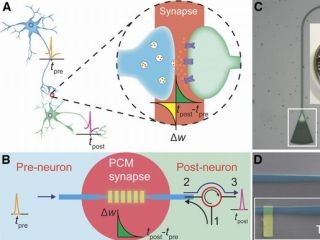

脳型チップを実現する上で難しい課題になっているのが、ニューロンとニューロンを接合する「シナプス」の部分を人工的に模倣したデバイスの開発である。

人間の脳内には1000億個程度のニューロンが存在し、それらが1000兆個以上のシナプスを介して互いに連絡を取り合っている。シナプスでは次のニューロンに信号を伝えるかどうかの重み付けを変化させ、信号伝達の強化や刈り込みを行うことによって、パターン認識や記憶などさまざまな学習作業を実現しているとされる。

これに似た働きを人工シナプスで実現するには、生体のニューロン間でイオンの流れが制御されているように、電流の強度を精密に制御できるデバイスが必要である。これまで開発されてきた人工シナプスの多くは、2つの導電層を「スイッチング媒質」と呼ばれるシナプス的な空間で隔てたデバイス構造が採用されており、電圧をかけるとイオンがスイッチング媒質内を移動してフィラメント状の導電パスを形成する仕組みになっている。

この導電パスによってシナプスの重み付けを行うわけであるが、これまでのスイッチング媒質ではアモルファス材料が使われてきたため、イオンの移動を精密に制御することが困難であるという問題があった。アモルファス材料には無数の欠陥が存在しているため、イオンの移動時にとり得る経路も無数に存在する。このため、パチンコの球が釘の間を落ちていく経路が予測し難いのと同じような状況になり、スイッチング媒質内でのイオン移動の経路を予測・制御することができないのである。

人工ニューロンを使ってあるデータを表現する場合、電圧をかけてデータを書き込み、次にそれを消去し、さらにまったく同じデータをもう一度書き込むといった操作ができなければならない。しかし、同じ人工ニューロンに同じ電圧をかけても、アモルファス固体のスイッチング媒質内に形成される導電パスが毎回変わってしまうのでは同じデータの再現ができないということになる。

この問題を解決するため、研究チームは今回アモルファス材料ではなく規則的なパターンをもった単結晶材料を使ってスイッチング媒質を構成することを考えた。具体的には化合物半導体であるシリコンゲルマニウム(SiGe)を使ったスイッチング媒質を開発した。

デバイスの作製プロセスとしては、単結晶シリコン(Si)ウェハー上にSiGe層を成長させる。SiとSiGeの結晶構造を比べると、SiGeのほうが格子サイズがやや大きいという性質があり、この格子サイズのミスマッチに起因して、SiとSiGeの間に漏斗状の結晶転位が形成される。この漏斗状の転位がイオン移動の経路になり、アモルファス材料と違って特定の導電パスが繰り返し再現可能になると考えられるという。

研究チームが実際に作製した脳型チップでは横幅25nm程度という微小なSiGe人工シナプスが形成されている。多数の人工シナプスに対して同じ電圧をかける実験では、電圧印加で得られる電流またはイオン流の変動幅が約4%に抑えられたと報告されている。この変動幅はアモルファス材料で作った人工シナプスと比べると非常に小さく揃っているという。

また、単一の人工シナプスに700サイクル以上繰り返して同じ電圧をかける実験では、サイクルごとの電流の変動幅は1%であったと報告されている。こうした電流再現性の高さは、脳型チップを実現する上での重要なカギであると研究チームは強調している。

研究チームは今回の人工シナプスを用いてニューラルネットワークをハードウェア的に構築した場合の学習能力に関するシミュレーションも行っている。手書きの文字をパターン認識させるという想定の下では、人工シナプスを使って認識精度95%の学習が実現可能であるという結果を得たという。同様のニューラルネットワークを理想的なソフトウェアで構築した場合には認識精度97%であり、人工シナプスによる学習もこれに匹敵する能力の高さであると評価している。

現在は、シミュレーション上ではなく、実際に機能する脳型チップを作製して、手書き文字のパターン認識を行わせる研究を進めているという。いまのところ大規模なスーパーコンピュータを使わないと実行できない複雑な計算も、将来的には持ち運び可能な小型のニューラルネットワークデバイスで可能にすることが目標であるとしている。