ケンブリッジ大学の研究チームは、藻類の光合成を利用したバイオ燃料電池で出力密度を従来比5倍に高めることに成功したと発表した。デバイスの設計を改良することによって効率が向上したという。研究論文は「Nature Energy」に掲載された。

-

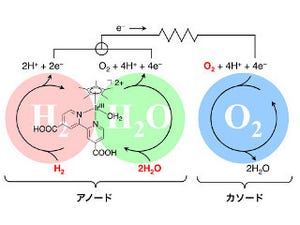

今回開発されたバイオ燃料電池のデバイス構造。電子発生ユニットと電源供給ユニットを分離する設計となっている(出所:Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-017-0073-0)

植物や藻類、光合成細菌が太陽光による光合成を行うときに発生する電子を利用して電流を取り出すデバイスは、バイオ燃料電池またはバイオ太陽電池などと呼ばれている。

その出力は半導体ベースの太陽電池と比べると低く、送電網に乗せて電力を供給するのには適していないが、アフリカの僻地など日射量が多く送電網が整っていない地域での分散電源としては有効だと考えられている。シリコン太陽電池のように大規模な工場で製造する必要がなく、僻地であっても現場で製造できる可能性があることもバイオ燃料電池の利点であるといえる。

これまで研究されてきたバイオ燃料電池のほとんどは、藻類などの光合成で電子を発生させるプロセスと、その電子を外部機器の駆動用電流として取り出す電源供給プロセスを同じ場所で同時に行う構造になっていたが、今回のデバイスではこの2つのプロセスを分離した2チャンバ型の構造に設計を変更した。

電子発生ユニットでは光合成プロセスで生成された電子を電子運搬用のキャリア分子が受け取ってイオン化する。イオン化したキャリア分子は電源供給ユニットに移動し、ユニットの陽極に電子を渡して電気的に中性な状態にもどる。一方、陰極側では酸素と水素イオンから水が生成される反応が進み、ここで電子が供給される。この過程で陽極から陰極に向かって電子の移動が起こるのでこれを電流として外部に取り出すという仕組みになる。

電子発生ユニットと電源供給ユニットを分離する設計のメリットは、電源供給ユニットを小型化できることであるという。小型化によってユニットの内部抵抗を低くすることができ、電気的損失を減らすことができる。これにより、これまでのバイオ燃料電池と比べて5倍となる出力密度0.5W/m2を実現したとする。

また、電子発生ユニットと電源供給ユニットの分離によって、発生した電子をその場ですぐに使わずに貯蔵しておくことが可能になる。したがって日中に光合成によって作り出した電子を夜間に電流として取り出すといった使い方もできるようになると考えられている。