東京工業大学は、同大の研究グループが、多細胞緑藻であるボルボックスが、走光性や光驚動反応などの光に対する行動を示すために、球形の体の前端部から後端部にかけて鞭毛の性質を変えていることを発見したことを発表した。

この成果は、東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所の植木紀子氏、若林憲一准教授らによるもので、1月8日、米国科学アカデミー紀要(PNAS)オンライン版に掲載された。

淡水に棲む多細胞性の緑藻である「ボルボックス」(和名:オオヒゲマワリ)は、鞭毛を使って水中を泳ぐ生物で、近縁の単細胞緑藻クラミドモナスに似た祖先生物の多細胞化によって進化したと考えられ、研究の良い材料になっている。ボルボックスの約5,000個の細胞間には情報のやりとりが無いにも関わらず、個体として調和のとれた光行動を示す。

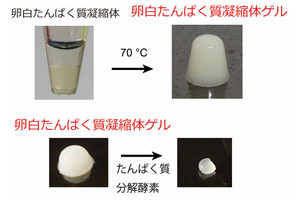

今回、同研究グループは、鞭毛運動方向逆転の分子メカニズムを探るため、ボルボックスを用いた除膜モデルの試験管内での運動再活性化実験(通称:ゾンビ・ボルボックス法)の確立を試みた。

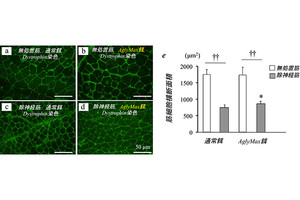

鞭毛は細胞の光受容に伴う Ca2+(カルシウムイオン)の流入によって運動方向を変化させること、さらに、球のような体の前端部から後端部にかけて、その方向変化の角度が180度から0度まで変化することを突き止めた。

ボルボックスは、個体前後で鞭毛の機能を変化させることで前半球を舵取り、後半球を推進専門にと役割分担させ、 巨大な体でも効率的な光行動を示すと考えられる。この手法では、ボルボックスを界面活性剤処理で形態を保ったまま除膜する。この段階でボルボックスは死に、鞭毛が停止して動かなくなる。ここにATPを添加すると、個体は死んでいるのにも関わらず鞭毛が再び運動を開始して泳ぎだす。

この手法を多細胞生物個体まるごとを用いて成功したのは初めてであり、他の多細胞生物の運動メカニズムの検証にも適用できる可能性がある。さらに、鞭毛はヒトの体の様々な器官に生えており、各々は運動調節様式が異なる。

この手法は、さまざまな多細胞生物を温和に除膜モデル化するのに役立り、藻類に限らず、多様な生物の運動システムの研究に貢献すると期待される。Ca2+による鞭毛の運動調節は、ヒトを含めた多様な生物で見られ、ヒトの体内には、脳室、気管上皮、輸卵管上皮、精子など、さまざまな器官に鞭毛(繊毛)が生えている。これらの運動調節が異常になると、慢性呼吸器疾患や不妊症など のさまざまな疾患を誘起するため、今後、鞭毛運動調節の分子機構をさらに詳しく研究することで、鞭毛運動不全によるヒトの疾患である「原発性 不動繊毛症候群」などの理解に貢献すると期待される。

なお、この成果は、鞭毛運動の異常が原因であるヒトの疾患「原発性不動繊毛症候群」の研究に貢献すると期待される。