理化学研究所(理研)は、哺乳類の嗅覚一次中枢である嗅球において、匂いの情報が神経細胞の発火タイミングに基づいて識別される仕組みを明らかにしたと発表した。

同成果は、理研多細胞システム形成研究センター感覚神経回路形成研究チームの今井猛 チームリーダー(九州大学大学院医学研究院 教授)、岩田遼 訪問研究員らの研究グループによるもの。詳細は米国の学術誌「Neuron」に掲載された。

ヒトは、鼻腔の嗅上皮に存在する約400種類の嗅神経細胞によって匂いを検出する。嗅神経細胞によって受容された情報は嗅覚1次中枢である脳の嗅球へと入力されるが、嗅球でどのような情報処理が行われて、匂いの認識に至るのかは十分に解明されていない。

脳の神経細胞は、一過性の電気的活動である発火を用いて情報伝達を行う。感覚情報が脳に入力されると、情報を受け取った神経細胞は発火頻度や発火タイミングを変化させることが知られている。個々の神経細胞が情報をやりとりする上で、発火頻度の重要性は理解されているが、発火タイミングの制御機構や役割についてはよく分かっていなかった。

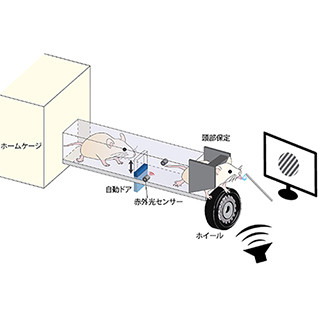

今回の研究では、匂い情報処理の一次中枢である嗅球の糸球体において僧帽細胞の活動を計測した。その結果、発火頻度はダイナミックに変化していることが分かった。一方、発火タイミングは極めて安定で、匂いの種類をより正確に区別できることが明らかになったという。

匂い刺激がやってくると、僧帽細胞は匂いの種類に応じて、呼吸サイクルの特定のタイミングで発火する。匂いの濃度を変化させると、発火頻度は変化するものの、発火タイミングは変化しなかった。さらに、嗅神経細胞には「機械刺激受容」という、呼吸に伴う空気の流れを検出する仕組みが備わっており、この入力がいわばペースメーカーとなって正確な発火タイミングが刻まれていることが分かった。

例えば、バナナの香りは近くで嗅いでも遠くで嗅いでもバナナに感じられるというように、匂いの質が濃度によって変わらない仕組みはこれまで大きな謎とされてきた。今回の結果は、匂いの濃度が変化しても種類が変わらないように感じられる理由の1つ発火タイミングが安定しているためであることを示すものだという。

今回の成果を受けて研究グループは、今後、発火タイミングを厳密に制御する神経回路機構を解明することで、神経回路における演算原理の理解や脳情報の解読につながると期待できるとしている。