東京農工大学は2月10日、DNAを用いて情報処理を行う「DNAコンピューティング技術」と一分子のDNAを検出できる「ナノポア」を用いて、がんの診断と治療薬の合成を同時に行うシステムを開発したと発表した。

同成果は、同大 大学院工学研究院生命機能科学部門の川野竜司 テニュアトラック特任准教授と同大学大学院生の平谷萌恵氏、大原正行氏らによるもの。詳細は「Analytical Chemistry」に掲載された。

DNAを用いた並列計算を目的に研究されていたDNAコンピューティングだが、近年ではDNAが生体分子であることを利用してin vivoでの診断・治療に応用する研究が進められている。しかし、薬剤を治療に十分な量にまで増幅させる必要があったり、計算結果として出力される分子の確認に多くの段階を要し、結果を得るまでに長い時間がかかるなど課題があったという。

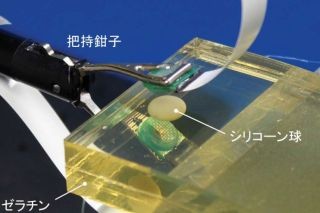

研究グループは今回、酵素反応を使って出力分子の増幅を行うDNAコンピューティング技術に着目し、小細胞肺がんの次世代早期診断マーカーである少量のマイクロRNA(miR-20a)から、小細胞肺がんの治療薬となるアンチセンスDNAを自律的に合成・増幅するシステムを構築したほか、ナノポアを用いることで、合成されたアンチセンスDNAの迅速かつラベルフリー検出と定量を実施。その結果、ナノポアを用いた計測にて、ナノポア内を流れるイオン電流値の変化を観測することに成功したという。

なお研究グループでは、今回の研究により、がんの次世代早期診断マーカーであるmiRNAの検出とがんの治療を行う薬剤の合成を30分間で行うことに成功したこと、ならびにナノポアを組み合わせることで、アンチセンスDNA合成のラベルフリー・迅速な確認と、合成量の定量が可能となったことから、今後、「point-of-care testing」といった簡易がん診断のほか、診断と治療を同時に行うセラノスティクスへの展開を目指すとコメントしている。