国立極地研究所(極地研)などは2月8日、過去72万年分の気候について解析し、氷期のうち中間的な気温を示す時期に気候の不安定性が高くなり、その原因が温室効果の低下による全球の寒冷化であることを明らかにしたと発表した。

同成果は、国立極地研究所 川村賢二准教授、本山秀明教授、東京大学大気海洋研究所 阿部彩子教授を中心とする31機関64名からなる研究グループによるもので、2月8日付けの米国科学誌「Science Advances」に掲載された。

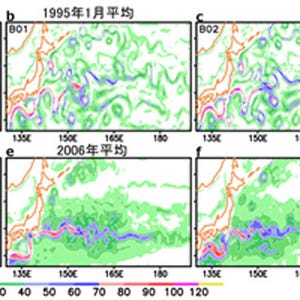

今回、同研究グループは、日本が2003年~2007年に掘削した「第2期ドームふじアイスコア」を解析し、過去72万年間の南極の気温とダストの変動を詳細に復元。欧州が掘削した「ドームCアイスコア」のデータと合わせることで、信頼性の高い古気候データを得ることに成功した。また、これらのデータを調べることで、過去72万年のうち、氷期の中間状態において気候変動が頻繁に起こっていたことを明らかにした。

このように氷期の中間状態が不安定であった原因を探るため、同研究グループは、地球温暖化予測にも使用された気候モデル(MIROC)のなかで、間氷期/氷期の中間状態/氷期の最寒期に相当する3種類の気候状態を再現し、それぞれに対して同量の淡水を北大西洋北部に加えるシミュレーションを実施。それぞれの気候が敏感であるかどうかを調べるため、淡水流入に対する深層循環の反応や、その結果として起こる気温の変化を観察した。

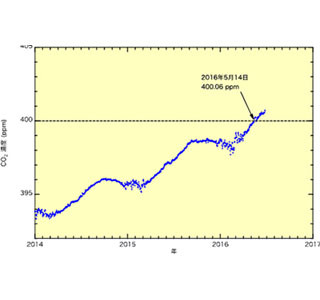

この結果、氷期の中間状態において淡水流入に対する反応が最も大きく、気候が不安定であることが明らかになり、アイスコアのデータ解析結果と整合した。また、気候の不安定性が氷期の中間状態に高まる要因は、大気中の二酸化炭素濃度が低下したことで南極を含む地球全体が寒冷化し、深層循環が弱まりやすくなったことが重要であるということが示唆された。

また、比較的安定である間氷期においても、北大西洋北部に流入する淡水量を増やすと気候が大きく変わりうることも示唆されており、今後グリーンランド氷床の融解が増えることで気候の安定性が変化する可能性も考えられるという。

これまで、約10万年前~2万年前の最終氷期における気候の不安定性ついては研究が進んでいたが、複数の氷期を含む長期の傾向やメカニズムが明らかになったのは今回が初めてのことであると同研究グループは説明している。