東京大学(東大)は1月29日、高温超伝導状態の数値シミュレーションにより、電子が示す異常なふるまいを発見し、この異常なふるまいが、銅酸化物超伝導が高温になる直接の原因であることを突き止めたと発表した。

同成果は、東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻 酒井志朗 助教(研究当時、現:理化学研究所 創発物性科学研究センター研究員)、今田正俊 教授、および仏パリ南大学 固体物理学研究所 マルチェロ・チベリ 助教授らの研究グループによるもので、2月1日付けの米科学誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載される。

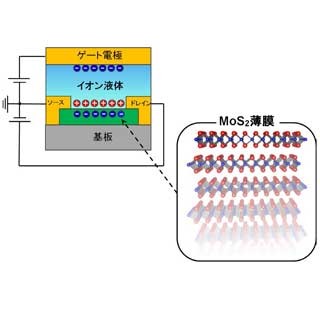

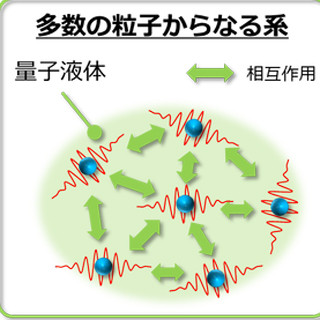

ある種の銅の酸化物は、-110℃程度というほかの物質に比べて非常に高い温度で超伝導を示すことが知られているが、その仕組みは解明されていない。これまで数多くの理論が提案されてきたが、それらの多くの理論に共通しているのは、電子の集団の中からボソンと呼ばれるタイプの複合粒子が生じ、それが超伝導の原因になるというシナリオを描いていることである。

今回、同研究グループは、銅酸化物の電子状態をよく表すと考えられている理論模型について、電子間相互作用の効果を精度よく取り込む最新の理論に基づいて、数値計算シミュレーションを実施。この結果、金属状態で特別強い相互作用効果を感じていた電子が、超伝導状態になると突如ほとんど相互作用を感じなくなるという不思議なふるまいを見出した。このふるまいは、従来のようなボソンが引力を生む従来の理論では説明できないという。

そこで、奇数個の電子で作られる粒子フェルミオンの一種である複合フェルミオンが存在しているのではないかという仮説を立て、その場合の電子のふるまいを検証したところ、上述の不思議なふるまいを含め、数値シミュレーション結果を再現することができた。この複合フェルミオンは、電子のようなもともとの素粒子ではなく、電子間に働く強い反発相互作用によって、多数の電子から固体中で創りだされると考えられ、また電子が複合フェルミオン状態とのあいだを行き来することで、超伝導を高温まで安定化していることがわかった。

この結果について同研究グループは、従来の常識を覆すものであると説明しており、今後は、複合フェルミオンを観測できる実験を考案し、同複合粒子が存在するという理論的予言を実験でも実証するとともに、鉄系超伝導体などほかの高温超伝導物質との関連を解明することが望まれるとしている。