電脳、AI - 進化を加速させるキーは「共有」

続けて話題は電脳やAIに移った。冲方氏は「ARISE」での素子の電脳空間の描写について、これまでは電脳空間と現実空間とを描き分けるほうが普通だったが、今回は変えなかったと解説した。「もう視聴者もわかるだろう」という判断があったからという。また、素子の電脳空間には最初は自分しかいないが、だんだん部屋が増え、椅子や壁なども増えていき、個人のパーソナリティがわかる空間として描いたという。同様にAIも人間と区別せず、声色も特に変えなかったと解説した。

南澤氏は既にみんなが好きな電脳空間をクリエイトしはじめているのかもしれないと述べた。また作中に登場するAIロボットである「ロジコマ」が会話できるようになるシーンが好きで、会話ができるようになってコミュニケーションし始めることで身体を得たAIそのものが成長していく過程が面白いという。「実際のAIも次は身体を持たせて経験を積むという過程にいくかもしれない」と語った。

AIが「攻殻」世界に近づくための道は遠いが、稲見氏はコミュニケーションによってリアリティを上げていく、インタラクションしているあいだに対象のことを信じられるようになるという手法で、スキップできるかもしれないと触れた。

神山氏はアップル「iPhone」のSiriとの会話を通して、まずは対話以外にあえてAIが触覚や物理的移動を経験することで、より人間に近づくことがあるのかなと感じたという。「S.A.C.」には物理的には遠い人が距離的なハンデを超えて会話する、facebookやTwitter的なシーンがあるが、今日でも、脳が直接繋がってはいないけれども、電車に乗りながら複数の人と同時に会話したりしているわけで、電脳の第一段階にはあるのではないかと考えているという。さらにそこにAIがどう介入してくるのかが次の段階で、たとえばスマフォで他のことをしているときにAIが支援してくれるような状況を想像しており、そこから、支援型のAIがスマフォから外部に行く、たとえば自動車に搭載されるといった可能性もあるのではないかと述べた。自動運転は研究段階ではだいぶ進んでおり、南澤氏は「AIが物理的なかたち、世界に影響を与えるような実態を持つというのが重要なファクターだ」と述べた。稲見氏は「経験を共有できるところがAIを人以上に進化加速させるキー」だと語った。

都市 スマートシティ - 「攻殻機動隊」世界のエネルギー源は?

3つ目の話題は「都市」。「S.A.C.」ではガラケーで電話しながら普通のガソリン車を手動運転しているシーンがあるが、自動運転車は想像以上の速度で進歩している。神山氏は、これまでの自動車は所有する価値観で投資されていたが、自動運転になるとその意味がなくなり、さらに街のデザインや土地利用の仕方、インフラもダイナミックに変わってくるのではないかと述べた。

いっぽう電脳化が進んだ世界で本当に移動が必要なのかという問題もある。また、ドライブする喜びを本当に放棄するのだろうかという問題意識もあったという。いっぽう軍用では無人飛行機が普及している。人命は色々な意味で重要だからだ。民間のドローンがここまで普及するのは盲点だったという。

冲方氏も「ルンバが出た時点で衝撃だった」と話を受けた。技術的に何が古くなるかは読みづらいという。稲見氏は技術ガジェットは一周して新しくなることがあるとフォローした。

「攻殻機動隊」の世界で曖昧にされているのがエネルギーだ。神山氏と冲方氏はエネルギーは「逃げたいテーマ」だと述べた。稲見氏は将来の都市のあり方として、今日とはまったく違って、情報と情報処理するためのエネルギー源が一体化したような別のものになっているかもしれないと述べた。だがその時代のエネルギー源が原子力や化石燃料なのか、クリーンエネルギーなのかはわからない。だが分散化した電源がネットワークをなすかたちになるのではないかと南澤氏は語った。新たなエネルギー源ができたとしても、それを広く全人類が使えるかどうかは、また次の人類的テーマかもしれないと神山氏はコメントした。

冲方氏によれば「ARISE」では旧市街と新市街とを分けて描写しているという。旧市街はインフラが整っておらず高度な電脳化サービスが受けられない。いっぽう、新市街は信号機も表示灯もない。中央が各自動車に干渉しており、交通渋滞もないという世界だ。だが一度ハッキングされると大変なことになる。エネルギー部分に関してはバッサリとカットしたという。

ちなみに一番どうしようかと思ったのが「義体はなぜ重いのか」という問題。その重さはバッテリーだろうと思い、またサイボーグと生身の生活感の違いを、エレベーターなどで出そうとしたという。ただし「詳細にやろうとすると映像的には煩わしくなるので、隠れテーマとしてちらちら描く程度に抑えた」。神山氏も義体のエネルギー源についてはいろいろ考えたそうだ。

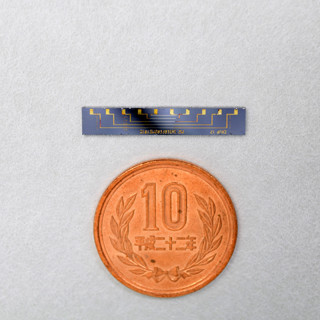

稲見氏は、指数関数的に速くなる計算機の進歩に比べてバッテリー性能の向上は線形なのでバッテリーで重たいというのリアルかもしれないとコメント。いまならワイヤレスで常に給電されるようなかたちかもしれないと述べた。たとえば未来の都市機能の中核的インフラがワイヤレス給電になるような状況もあり得るのではないかと南澤氏も述べた。だがそうなると都市部を離れた状況では動けなくなってしまうが、現実的な話題としては、震災対策の公園などには充電装置を備えることが重要だろうと語った。

研究とフィクションの世界で互いに「並列化」を

最後にまとめとして、それぞれがコメントを述べた。稲見氏は「光学迷彩」で有名だ。「今の私がいるのは攻殻のおかげ。研究上の夢と元気をもらった。ロジコマやタチコマをかたちにすることができればと願っている」と語った。南澤氏は「私は第2世代で、稲見先生たちの影響で読むようになった」と語り、「わくわくする世界観が緻密に描かれていて、それを超えたい、描かれていないものはなんだろうと考えるもとになっている」と述べて、会場に設置していたテレイグジスタンスのデモを通して「身体が切り離される感覚の一端を味わってもらいたい」と述べた。

神山氏は、「物語を作る上で研究者の本を読んだり取材をする上で、なるべく絵空事にならないリアリティのある作品を描くように努力している。攻殻から逆に研究ソースを得たと言われると、アニメを作ってる立場の人間として勇気をもらえて有難い。相互に並列化しながら、さらにみなさんを驚かせる作品が作れたらなと思うので今後も情報共有をお願いしたい」と語った。

冲方氏は「テクノロジーがここまで早く進むか、参ったなという気持ちが強かった」と述べた。「SFが『すこし不思議』な、ブラックボックスはあるけど、何が実現できればいいかがわかているような状況で、フィクションがどうやりかえすか」が、今後の課題だという。ただし今は「やりかえしかたが限定されている」という。視聴者側が知っている状況がないとフィクションは成り立たないので、視聴者が増えれば増えるほど「攻殻」の世界は広がっていくことができる。そして「もしかしたら攻殻世界でスポーツやラブコメ、スポ根もできるかもしれない。まったく考えつかなったようなアイデアを提示できるようになるかもしれない。切迫感や焦りを抱きつつ、研究成果を並列化のほどをよろしくお願いしたい」と語った。