デルには、エンタープライズ、エンドユーザーコンピューティング、ソフトウェア、サービスの4つのビジネスユニットがある。もともとPCで創業したデルは、今年で創業30周年を迎えるが、そのなかでPC事業を担当するエンドユーザーコンピューティングのほかに、エンタープライズ、ソフトウェア、サービスといった3つの事業体制を横並びで持つことは、デルのビジネスが大きく変化していることの証といっていいだろう。

とくに、サーバやストレージなどを担当するエンタープライズ事業は、同社がソリューションベンダーへと進化を遂げるなかで、基盤となる役割を果たすことになる。アジア太平洋地域でエンタープライズ事業を統括する、米DELL アジア太平洋地域/日本 コマーシャル・ビジネス部門エンタープライズ・ソリューションズ事業統括 バイスプレジデントのフィリップ A. デイビス氏や、デル 執行役員 エンタープライズ・ソリューションズ統括本部長 町田栄作氏に、同社のエンタープライズ事業への取り組み、そして、日本をはじめとするアジア太平洋地域での取り組みについて聞いた。

ここ数年、デルは大きな変化をしていると感じます。なかでも、非上場化は大きな転換だといえます。非上場化から半年以上を経過して、デルはどう変わりましたか?

デイビス 非上場化以降、デルの社内は非常に活気があります。デルは、顧客にフォーカスしている企業であり、それがより深く展開できる体制が整いました。米国で上場している会社は、毎四半期ごとの業績の成果を求められます。また、投資を行う場合でも、結果がすぐに求められます。しかし、中長期的な成功を目指すのであれば、目先の成功だけに捉われることがマイナスになる場合もあります。デルは、上場企業ではできないスキームのなかで事業を展開することができるようになったことで、機動力が高まり、迅速に顧客ニーズや市場変化に対応できるようになります。長い目で投資を行っていくことができるようになったのです。デルは、もともとPCの会社というイメージがありましたが、いまではそれが大きく変化しています。IDCが発表した最新のサーバシェアでは、日本を含むアジア太平洋地域でナンバーワンのシェアを獲得していることからもそれは証明できます。非上場化したことで、攻める領域に対して投資することができるようになったともいえます。

非上場化したことで、デルが変わること、変わらないことはなんですか?

デイビス デルは、営業窓口が一本化しているのが特徴です。顧客と直接対応する営業専門チームがあり、すべてのソリューションにひとつの窓口で対応できます。他社が製品ごとに担当者を置いているのとは異なります。これにより、顧客の声を吸収し、次の製品に反映して、顧客に最適なものをつくりあげることができます。また、実用的なメリットを促進するイノベーションを提供できるのもデルの役割です。これらはデルが非上場化しても変わらないことです。

一方で変わることは何か。エンタープライズの観点からみれば、投資を加速でき、さらに製品を充実したり、開発にも重点的に力を注ぐことができるという点ではないでしょうか。これは、製品面や技術面でもプラスとなり、これまで以上に多くの製品をアナウンスできると思います。そのひとつが、オールフラッシュソリューション向けストレージアレイ「Dell Storage SC4000シリーズ」となります。これは、日本で最初に製品発表したものであり、しかも、日本をはじめとするアジア太平洋地域で5月から先行発売し、世界向けの出荷は年内からとなっています。

今年度はエンタープライズのすべての領域において、続々と新たな製品を投入します。とくに注目してもらいたいのが、サーバとストレージですね。これは、サーバとストレージの垣根を持ったものではなく、新たな考え方に基づいた製品も投入します。

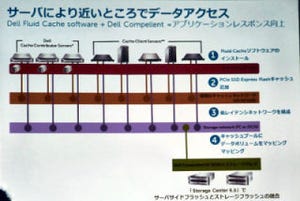

具体的には、Dell Fluid Cacheということになりますが、これはストレージにおける究極のパフォーマンスを実現するためには必要不可欠なものとなります。ネットワークについてもフレッシュエアへの対応、コンバージ型の筐体、ファイバーチャネルとイーサネットの双方に対応した製品も投入します。さらに、先ごろ、キュムラスネットワークスとの提携を発表しましたが、これによって、スイッチをLinux上で動作させることができるようになります。このように、幅広いソリューシヨンを揃えることで、顧客の選択肢を広げることができるといえます。