理化学研究所(理研)は4月25日、脳波の1種である「高周波ガンマ波」が脳の海馬-「嗅内皮質」間で同期することが、動物が空間的な「ワーキングメモリ(作業記憶)」を正しく読み出し、実行するために重要な役割を果たしていることを発見したと発表した。

成果は、理研 脳科学総合研究センター RIKEN-MIT神経回路遺伝学研究センター利根川進研究室の山本純研究員、同・ジャンヒャップ・スー研究員、同・竹内大吾研究員、同・利根川進センター長らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月25日付けで米科学雑誌「Cell」オンライン版に掲載され、印刷版5月8日号にも掲載される。

ヒトの脳は、日々の生活において、さまざまな事柄を目的に応じて一時的に覚え、その記憶が必要となった時に呼び出して実行に移す能力を備えており、それがワーキングメモリと呼ばれる機能だ。例えば、通行人に聞いた道順にそって目的地にたどり着く、あるいは電話帳から一時的に番号を覚えてそれをダイヤルする、といった日々の課題に欠かせない能力である(一般的には短期記憶と同義語的に使われることもあるが、厳密には異なる)。

しかし、こんな誰でも当たり前に日常的に使用している機能ですら、実はその脳内メカニズムはまだ解明されていない。記憶を司る部位である海馬周辺の神経回路が空間的なワーキングメモリに不可欠であることはこれまでの研究によって示されているが、どのようなメカニズムで記憶が保持され、必要な時に呼び出されているのか詳細はわかっていなかったのである。

さらにワーキングメモリを実行する時に、ヒトは起こした行動が正しいか間違っているかをモニターし、必要があれば行動を修正する能力を持つ。そうした行動はこれまで「気付」や「意識」、さらには心理学用語の「メタ認知」などで説明が試みられてきた(メタ認知とは「認知の認知」ともいわれ、自己の認知活動(記憶、思考、情動、知覚など)を客観的にとらえ評価して制御すること)。

こうしたメタ認知の能力に関する記述はギリシャの哲学者アリストテレスの時代まで遡るが、本格的に脳機能として議論され始めたのは1970年代のことで、それから約40年の月日が経過しているが、その神経科学的なメカニズムについての研究は、これまたあまり進んでいない。

その原因の1つとされているのが、意識やメタ認知に関する能力はヒト特有の機能と考えられているからだ。つまり、実験モデル動物のマウスなどの小動物では、この能力に関する決定的な証拠がまだ示されておらず、マウスなどを用いた実験ができないからである。

ワーキングメモリを含む高次の脳機能は、これまで特にガンマ波と呼ばれる30~100Hzの脳波パターンとの関連が示唆されてきた。しかし、ガンマ波領域はほかの脳波領域に比べて周波数帯域の定義があいまいで、これもまた詳しい機能が知られていない脳波領域だという。ところが近年、ガンマ波領域に高域・低域の2種類の帯域が存在することがラットを使った実験で示され、多くの研究者がその機能分担について議論するようになってきた。

研究チームは、記憶中枢としての海馬-嗅内皮質間の電気生理的な神経活動を調べる目的で研究を進めていたが、その過程で偶然、マウスが「おっと、これは間違い!(Oops!)」というように自己の間違いを修正するような行動を取ることを確認。そこでこの現象に着目して詳細な解析に取り組むことにしたというわけだ。

なお、嗅内皮質は海馬の情報の入出力部位に位置しており、大脳皮質の一部で側頭葉の内側下部に位置する。また今回の研究では、大脳皮質嗅内野の第III層から直接海馬CA1領域に投射する繊維が着目されており、CA1領域にとって古典的な複数のシナプスを介した投射(すなわち大脳皮質嗅内野第II層→歯状回→第3アンモン角→第1アンモン角→大脳皮質嗅内野第V層)とは対照的な入力だ(今回の遺伝子改変や光遺伝学手法で操作されたのはこの直接投射回路)。

研究チームは、最新の電気生理学的手法および光遺伝学的手法を、脳の特定の神経回路だけをブロックした遺伝子改変マウスへ適用して、空間的ワーキングメモリを呼び出す時に海馬と嗅内皮質間での情報処理がどのように行われるかを調べたのである。

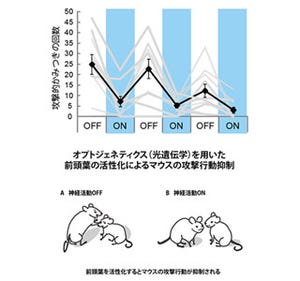

マウスのような小動物モデルでは、T型迷路を用いた空間ワーキングメモリ課題によって、ワーキングメモリの評価が行われる(画像1)。この課題では、マウスはまずT字型の迷路の分岐したどちらか一方だけのアームに置かれたエサをもらうサンプル試行が行われる(画像1左)。その後、サンプル試行でエサの置かれたアームとは反対側のアームにエサが置かれてテスト試行が行われる(画像1右)。このようなサンプル試行とテスト試行を組み合わせた課題が何回も繰り返される。

マウスは初めの内、テスト試行中にその前のサンプル試行でエサをもらったアームを探そうとして不正解する。しかし、学習が進むとその反対側のアームにエサがあるというルールを理解し、正解するようになる。つまり、テスト試行中、マウスはサンプル試行で訪れたアームを一時的に記憶し、その記憶をもとに反対側のアームを選ぶ作業を実行しなければエサにありつけない。

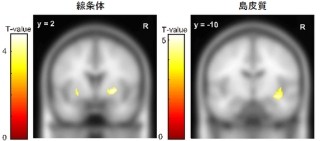

野生型のマウスでは、T型迷路を用いた空間ワーキングメモリ課題において、迷路の分岐にさしかかる直前に、海馬-嗅内皮質間における「局所電場電位」の内、高周波ガンマ領域における「位相同期性」(画像2)が著しく高くなることが発見された(画像3)。

局所電場電位とは、深部脳内に挿入された電極の周辺から計測する集合電位。電極の種類や脳内の部位にもよるとされるが、電極の数100μm近傍のシナプス後電流の空間的総和を反映しているという。また振動現象は「振幅」と「位相」の独立した成分に分けて議論されるが、位相同期性は2点間の位相差を観測し、その位相がどの程度そろっているのかを解析する手法である。

この同期性はテスト試行において高く、さらにテスト試行で正解した場合に顕著である一方、不正解の場合にはほとんど確認されなかったという。また、この神経回路がブロックされた遺伝子改変マウスではT型迷路でのパフォーマンスが悪いことが示されていたが、このマウスにおける高周波ガンマ波の活動は非常に低いことが確認された。このことから、高周波ガンマ領域における位相同期性は空間記憶を正しく呼び出すことに関与すると考えられるとする。低周波ガンマ領域やシータ領域の脳波については、こうした変化は見られなかった。なおシータ波は、動物が動き出すと主に海馬や大脳皮質嗅内野で6~12Hzの顕著な定在波として出現し、ガンマ波とシータ波は位相的に密接に結合することが示されている。

またT型迷路の分岐点において、マウスが一瞬不正解を選んだ直後にその間違いに気付き行き先を修正する、いわゆるお手つきのようなケース(おっと、これは間違い!ケース:oops case)も注目された。その解析が行われた結果、海馬-嗅内皮質間の高周波ガンマ波の位相同期性が高くなるのは正解した時のように迷路の分岐の直前ではなく、分岐を通り過ぎた後の間違いを訂正する直前に観測され、時間的にも空間的にもシフトしていることが確認されたのである(画像4)。

画像4が自己訂正試行中の神経活動のグラフだ。テスト試行で、マウスが自分の間違いに気付き、進行方向を変更して最終的に正解したようなケースである。T型迷路の分岐を過ぎて、間違ったアームに侵入し、「おっと、これは間違い」と気付いた時に高域ガンマ波の位相同期性が高くなっている(赤い矢頭で示されている部分だ)。T分岐で高域ガンマ波の位相同期性が高くなる正解試行の例と比べると、位相同期性の高くなる時間と場所がシフトしていることがわかる。

さらに、海馬-嗅内皮質間の高周波ガンマ波の位相同期性が空間的ワーキングメモリの正しい呼び出しのために必要であるのかどうかをより直接的に調べるために、「光遺伝学的手法」を用いて嗅内皮質第三層から海馬CA1領域への入力の神経活動を、T迷路の分岐の直前の期間に特異的に抑制するという方法も取られた。すると、マウスの記憶テストの正解率が著しく低下すると共に、海馬-嗅内皮間の高周波ガンマ波の位相同期性が低下することが判明したのである。

光遺伝学的手法とは、ウイルスによる導入や遺伝子操作によって光に反応するイオンチャネルやポンプを人工的に神経細胞に発現させ、光で神経活動を制御する手法のことをいう。今回の研究では「eArchT」という過分極を引き起こす抑制性の「プロトンポンプ(水素イオンチャネル)」が「投射繊維」に限定的に発現させられており、そこにレーザー光を照射することで入力繊維の活動を高時間分解能で抑制するという方法が用いられている。

以上の結果から、海馬-嗅内皮質間における高周波ガンマ波の位相同期性が記憶の意識的な呼び出しにおいて重要な役割を果たすことがわかったというわけだ。また、お手つきして自己修正をする時に見られた位相同期が修正直前に時空間的にシフトする現象は、単なるマウスの「オペラント学習」などでは説明がつかず、マウスのような小動物にも意識あるいはメタ認知といった能力が存在することを示していると考えられるという。なおオペラント学習とは、1つの行動を取った結果により、その行動を取る頻度が変化するような学習。例えば、マウスがレバーを押すとエサがもらえることを自発的に覚えるような学習のことだ。

今回の研究では、マウスの遺伝子改変技術、覚醒下の行動解析、複数領野の多点同時記録技術そして最新の光遺伝学技術を融合させた世界最先端といえる技術を用いて、今まで実験的に検証が困難であった、意識やメタ認知といった現象の脳内メカニズムの解明を試み、非常に興味深い実験結果が得られたとした。今後は、高周波ガンマ波の位相同期性が海馬-嗅内皮質間以外の、ワーキングメモリに関与する領野にも共通して見られる現象なのか、その検証が待たれるという。

今回の研究では、主に海馬と嗅内皮質における神経細胞集団のガンマ波領域の電気的振動現象と集合的神経活動を中心に解析が行われた。今後は、さらに踏み込んで単一細胞レベルの電気的活動を調べる必要があると、続ける。また、ガンマ波が観測される時に、シータ波が基本波として観測されることが報告されていることから、それらの周波数帯域との結合性が、脳の高次機能に果たしている役割を調べることも、重要な課題の1つになるとした。

ワーキングメモリは、日常会話をスムーズに行うなどといった、ヒトの生活の中の高次精神機能に直結しており、その研究はヒトの精神活動のメカニズムを解明するという大きな課題の1つだとする。また、アルツハイマー病を初めとする認知症やADHDなどの発達障害においても、ワーキングメモリの障害が指摘されているところだ。遺伝子改変マウスや光遺伝学的手法に電気生理学的手法を組み合わせた方法で神経活動のダイナミクスを解き明かしていくことは、疾患における記憶障害のメカニズム解明につながると期待できるとしている。