国立天文台、福岡大学、京都大学の3者は4月18日、スーパーコンピュータ「京」を用いて超新星爆発の大規模数値シミュレーションを行い、超新星爆発が「ニュートリノ加熱」によって起こる可能性を示したと共同で発表した。

成果は、国立天文台の滝脇知也 特任助教、福岡大の固武慶 准教授、京大の諏訪雄大 特定准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月18日付けで「The Astrophysical Journal」に掲載された。

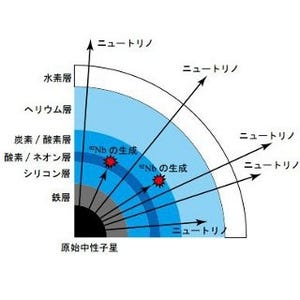

恒星は中心部で核融合反応を行い、その熱エネルギーによって、自らが重力で収縮する「重力崩壊」を防いでいる。太陽のおよそ10倍以上の質量を持つ超新星爆発を起こすような星は晩年になると、核融合が水素から始まって何段階も経て最終的に鉄が生成されるに至り、それを核とした赤色巨星に進化する(太陽クラスの場合は鉄までは生成されない)。

鉄はあらゆる元素の中で最も安定な物質であるため、どれだけ大型の星であろうと、それ以上、核融合を進めることができない。赤色巨星の内部のような高温領域では、核融合とは逆に、鉄がバラバラに壊れる反応が進み、むしろ熱エネルギーを減らしてしまう。その結果、自分の重力を支えることができなくなり、赤色巨星の重力崩壊が始まる。

重力崩壊が進んで中心の密度が上がると、電子が密度にしか依存しないような圧力=「縮退圧」で星を支えようとする。ところが、電子がニュートリノに変わる反応も同時に起こるようになり、重力崩壊を止めることはできない(画像1)。その結果さらに密度が高まっていき、10の12乗g/立方cmに達すると、地球ぐらい簡単に通過してしまうほどの透過性の高いニュートリノですら星から自由に抜け出せなくなってしまう(画像2)。

しかし、恒星のサイズによってはまだまだ中心の密度は上昇し続け、10の14乗g/立方cmに達すると、原子核どうしが合体して、大部分を中性子が占める半径10km程度の高密度な恒星のなれの果てが誕生する。それが中性子星だ。そこでは中性子間に働く核力の反発のせいで圧力が急激に高くなり、外側から落ちてくる鉄が中性子星の表面で跳ね返されることで衝撃波が発生する(画像3)。

その爆発の波は150kmから200kmほど順調に進んだのち、止まってしまう。鉄が衝撃波によって高温になると陽子と中性子に分解され、非常に大きなエネルギーが失われるからだ(画像4)。そのエネルギーを失った衝撃波を再び復活させるのがニュートリノだとするのが、ニュートリノ加熱説である。ニュートリノはニュートリノは、加熱反応と冷却反応を起こすことができ、この場合は衝撃波をニュートリノで加熱させ、衝撃波の勢いを復活させるというわけだ。

ニュートリノ加熱説は提案されて50年ほどが経ったが、正しいかどうかまだわかっておらず、天文学・天体物理学の重大問題の1つだ。このような非常に複雑な現象を取り扱うためにはスーパーコンピュータの力が必要になるが、これまでの計算機では自然な仮定で計算するほどの能力がなかった。例えば、計算量を大幅に減らすため、本来は縦、横、奥行きの3次元空間で計算しなければならないところを、星の形状を完全に丸い球体だと仮定して1次元に抑えて計算が行われていたのである。1次元の計算量がNだとすれば、3次元の計算量はNの3乗になるので、N=100であれば1次元と3次元では1万倍の違いがあり、膨大な計算量を必要とするのだ。

2000年代前半は1次元の仮定で計算が進められていたが、どうしてもニュートリノ加熱説では超新星爆発を起こすことができなかったという。そして計算機の能力が向上した2000年代後半、星が回転楕円体のような形状をしていると仮定する2次元の計算を行えるようになり、その結果として爆発するモデルも発見されるようになったのである。1次元では起こらない対流がニュートリノの加熱を増幅するからだ。ただし、2次元の計算はやはり自然とは異なった仮定であるため、3次元計算による研究が待たれていた。

超新星爆発シミュレーション研究では、1次元から3次元へと自然な仮定に近づけることのほかに、2つの要素が必要となる。1つ目は、星の中心からのニュートリノ輸送を考え、ニュートリノのエネルギーごとに反応率を計算すること。そして2つ目は、十分な空間解像度で、対流などの影響を取り入れることだ。これまでは、前者だけもしくは後者だけの計算はされてきた。しかし、2つとも考慮した上で計算され、超新星爆発の証拠が発見されたのは今回が初めてである。

1つ目の計算については、2009年にスイス・バーゼル大学のリーベンデルファー博士によってある近似法が開発された。一方、福岡大学の固武准教授は、2次元の流体計算手法を開発。2010年、京大の諏訪特定准教授が、固武准教授の手法にリーベンデルファー博士の近似法を組み入れることに成功。これにより、少ない計算量で信頼のおけるニュートリノ輸送の計算ができるようになったのである。

そして国立天文台の滝脇特任助教は、2011年にこの計算法を3次元計算に適用したのだが、残念なことに当時のスーパーコンピュータでは十分な空間解像度が確保できなかった。そこで今回、満を持して「京」が使われることとなり、2011年当時と比べて20倍という計算量でシミュレーションが行われたのである。その結果、爆発の証拠を見つけることに成功。さらに、「京」全能力の20分の1を2カ月連続して使用するという大規模な計算が実施され、やはり爆発の証拠である衝撃波の復活を確かめることができたというわけだ。

超新星爆発の様子は「エントロピー」という量を用いると、わかりやすく示すことができるという。エントロピーは温度が高く密度が低いところ、つまり爆発的に膨張しているところで大きくなる。画像2はエントロピーの大きさを緑色(小)から赤色(大)で表したもので、赤い部分がより大きな爆発が起きているところだ。

画像5aは衝撃波が止まった時のものだ。衝撃波はほぼ球形をしているが、表面にはわずかに凹凸がある。ちなみに超新星の衝撃波の中心から100km以上の部分では、内側ほど熱くて外側ほど冷たい温度分布になっている。このような構造を持つ時、「レイリーテイラー不安定性」によると、衝撃波内が不安定になって表面に凹凸ができるという。

そしてこの凹凸は次第に大きくなり、衝撃波の内側はだんだん球対称ではなくなり、ニュートリノによる加熱によって対流が起こるようになる。これは「ニュートリノ駆動対流」と呼ばれるものだ。画像5bはその対流が発達した様子で、細長い形をした高温部分が外に向かっていっている。これら対流の渦が分裂したり合体したりしながら、衝撃波の内側を大規模に撹拌していくという。外寄りの冷たい部分が内寄りの熱い部分と混ぜられ、全体として熱くなっていくとした。

少し時間が経過して画像6cになると、温度が上がって黄色い部分が増えている。画像6dでは、衝撃波の半径そのものも大きくなり、爆発の証拠とされる中心から400kmまで衝撃波が到達することが確認された。このように、ニュートリノによって加熱されることで対流が起こり、対流がさらに加熱を促進することで衝撃波が成長するというメカニズムによって、超新星が爆発する様子をシミュレーションすることに成功したというわけである。なお、画像7は、このシミュレーションに基づいて描かれた超新星爆発のイメージ図だ。

一見すると、不自然なところもなく、現実に合致しているのではないかと感じるが、課題も残されているという。今回の計算では、超新星の観測からわかる典型的な爆発エネルギーの10分の1程度の爆発しか再現できていないのだ。また今回は、太陽の11.2倍という質量の恒星でシミュレーションされている。一見すると十分重たいように思えるが、超新星爆発を起こす星としては比較的軽い部類に入るため、より重い星でも爆発の証拠が得られるのかどうかなど、今後も調べる必要があることは多いという。今回の成果は、そうした今後の研究のファーストステップとなるものとした。

超新星爆発は非常に複雑な過程で起こるため、スーパーコンピュータ上で爆発を再現できるかどうかという問題は、素粒子・原子核理論の理解が十分かどうかを試す試金石でもあるとする。今後、理論がより精密になり、さらに詳細なニュートリノの反応・運動を計算することで問題は解決されるものと、研究チームは予想しているという。ニュートリノの反応をより精密化するためには、これまでよりもさらに大規模なシミュレーションをする必要があり、研究チームはポスト「京」などの次世代のスーパーコンピュータを用いて、より詳細な超新星爆発の理解を目指していくとしている。

滝脇氏は「この研究を始めた大学院生の時には、短期間にここまで計算技術が進むとは予想していませんでした。自分はよいタイミングで研究者になったため、こうした成果を得ることができ、非常に嬉しく思っています。私たちの研究チームでは「京」の計算からさらに、計算の初期条件と爆発の形状についても調べ、実際に観測されているような非対称な形をした超新星の起源を探ろうとしています。今後の進展にもご期待ください」と語った。

|

動画。シミュレーションムービー。(c) 滝脇知也、固武慶、諏訪雄大、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト |