東京大学と米・高高度観測所は、独自の新しい数値計算法「音速抑制法」を用いた効率のよい計算コードプログラムとスーパーコンピュータ「京」により、太陽の熱対流計算を従来の6倍以上となる世界最高解像度で達成し、それにより得られた太陽内部の熱対流と磁場生成のモデリングにより、対流層の底が磁場生成に最適の場所であることを明らかにしたと発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科 博士課程大学院生の堀田英之氏(現・日本学術振興会海外特別研究員)、同・横山央明 准教授と高高度観測所のMatthias Rempel研究員らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月11日付けで米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

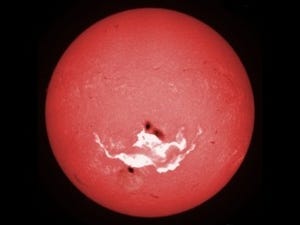

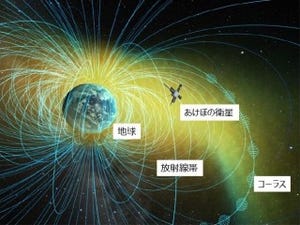

太陽の中心で核融合によって生み出されたエネルギーは、太陽半径の7割を占める「放射層」では光によって外側へと伝えられる。表面までの残りの3割を占める「対流層」においては、鍋に入った水を火で沸かした時に見られるのと同じ熱対流によりエネルギーが運ばれる仕組みだ。

対流層は乱流的な熱対流で埋め尽くされており、その乱流を数値シミュレーションにより再現することは、太陽がプラズマの塊であるがために赤道付近と極付近で自転速度が5日ほど異なる「差動回転」といった大規模な流れ場や磁場の生成を理解するために重要だ。しかし、地球の109倍という太陽の大きさを考えると、小規模の乱流を数値計算によって再現することは多くの格子点を要するために難解なのはいうまでもない。

数値計算では、最も速い波、もしくは流れを追うことができるように時間幅を決める必要がある。つまり、速い波や流れには小さな時間幅を取る必要があるのだ。太陽の対流層の底では、熱対流(50m/s)に対して、速い音速(200km/s)なので非常に小さい時間幅を取る必要がある。その上で、熱対流を追うような長時間の積分をするためには膨大な回数の数値積分が必要となり現実的ではないというわけだ。

そこでこれまでの太陽の熱対流をシミュレーションでは、音波の速度を無限大と仮定し、その伝搬を無視する「アネラスティック近似」という手法が用いられてきた。しかし、この手法では、「高解像度化が困難」「太陽の活動を理解するのに重要な表面付近の領域を取り入れられない」という大きな欠点があったのである。

しかもアネラスティック近似は、音速を無限大と仮定しているがゆえに計算情報を全CPUに一瞬で伝搬させて共有する必要があり、多数のCPUで構成される現在のスーパーコンピュータではその通信が高負荷となってしまう。また通常の3次元の数値計算では、1方向の解像度をn倍にするとその負荷がnの4乗倍になることが知られているが、アネラスティック近似を用いている多くの計算ではnの5乗倍になる。そうした理由から「京」のようなスーパーコンピュータですら対流層の計算は困難を極めるという問題があり、ハードウェアの性能は常にアップしているにも関わらず、2008年時の計算が現在でも世界最高解像度だったというわけだ。

そこで研究チームは今回、実効的な音速を下げて時間幅を大きく取るようにする「音速抑制法」を新たに考案し、対流層の数値計算を実施。同手法は、表面付近領域も物理を損なうことなく取り入れることが可能なこと、通信量が少ないので計算コストが低いといった点も大きな特徴だ。

そして実際に同手法と「京」を用いた対流層の計算が行われたところ、これまでは対流層全体を約5億点で分解するのが限界だったが、その6倍となる約32億点で分解することに成功し、大幅な解像度のアップを達成したのである。また、前述したように表面付近領域の計算も行えることから、より現実の太陽に近いシミュレーションも実現。実際の表面で観測される3万km程度の熱対流セルである「超粒状斑」(1000km程度のものは「粒状斑」と呼ばれる)よりやや小さい程度の熱対流も再現することに成功したのである。

そして乱流的な対流層の実現に成功したことから、熱対流の構造と磁場生成についてその詳細を解明することにも成功。特に重要な成果として、「太陽表面付近で発生した小スケールの熱対流は対流層をある程度まで侵入し、小スケールの乱流を発生させること」と、「熱対流の下降流によって、磁場は効率的に対流層底部に輸送され、そこで乱流により生成・増幅されること」の2点が挙げられた(動画1~5)。

| 動画 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||

|

|

||||

| 動画 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||

|

|

||||

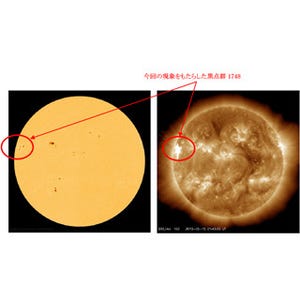

研究チームは今後、太陽の自転も取り入れた計算を進め、実際の太陽と比較することで、未解明である太陽の大規模流れ・黒点磁場生成機構の解明に挑むという。特に黒点生成は太陽物理学最大の謎の1つとされているが、その解明には、440万kmの太陽円周中における1000km程度の磁場の集まりを分解しなければならない。しかし、今回の研究で解像度を飛躍的に上げることに成功したことから、その困難な問題を解決するために大きな1歩を踏み出せたとした。さらに、今回の研究は、太陽活動11年周期の謎の解明や太陽活動の変動の予測に向けても有効なツールになるともしている。