理化学研究所(理研)は10月19日、日本語における語の意味の区別を行う音の高さの配列である「ピッチアクセント」を処理する際の脳活動における左右の半球の反応差が、東京方言話者と東北地方南部方言話者間で異なることを突き止めたと発表した。

同成果は、理研脳科学総合研究センター 言語発達研究チームの佐藤裕 研究員(現 徳島大学 准教授)、同 山根直人研究員、同 馬塚れい子チームリーダー、名古屋大学の宇都木昭 准教授、東北大学の小泉政利 准教授らによるもの。詳細は米国の科学雑誌「Brain and Language」に掲載された。

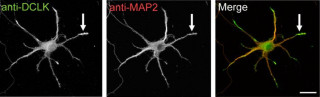

人間の大脳は左右半球に分かれており、単語や文などの言語情報を処理する際には左半球優位の反応が現れることが知られており、言語の音声の処理の場合、「a」と「i」のような個別の音の違いや、その音によって区別される単語などは左半球優位の反応が見られるのに対し、抑揚などの韻律情報の処理にはその優位性が現れないことが分かっている。また、日本語の多くの方言では、例えば「雨」と「飴」の違いをピッチの上昇と下降で区別(単語のピッチアクセント)するが、東北地方や九州の一部にはピッチアクセントを使わない、無アクセント方言と呼ばれる方言があり、これまでの研究から、ピッチアクセントのある東京方言話者の成人では、「雨」と「飴」のようなピッチアクセントで意味を区別する単語を処理する際には、「雨」と「亀」のような個別の音の違いで区別する単語と同じように左半球優位の反応が現れることが分かっていた。

また、言語音に対するヒトの感受性や脳反応は、言語を学ぶという経験によって変化していくため、日本語を母語として育った日本語話者の場合、英語の「r」と「l」の音の区別が苦手になるといったことが分かっており、それは言語の音声に対する脳の反応にも変化として現れ、音節内のピッチ変化で単語の意味を区別するトーン(声調)言語である中国語やタイ語などの話者を対象とした研究では、母語のトーンの処理では左半球優位の反応が見られるのに対し、母語ではない言語のトーンにはその優位性が見られないという研究結果が報告されている。

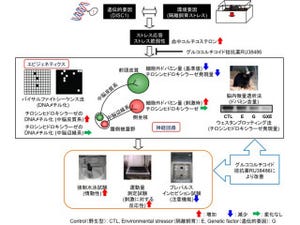

そうした言語の中でも日本語には多くの方言が存在しており、東京を中心に話されている方言が標準語とされ、東京圏で育った東京方言話者はピッチアクセントの違いを母語として獲得するが、無アクセント方言である東北方言の環境で育った話者はピッチアクセントのない方言を第一の方言として学ぶ一方、放送メディアなどを通して標準語の知識も獲得していくが、そうした同じ言語内の方言の違いにも同様の脳変化が見られるのかはよく分かっていなかった。そこで今回、研究グループは、標準語である東京方言話者と東北地方南部方言話者を対象に、標準語に存在するピッチアクセントに対する脳反応を調べ、同一言語でも異なる方言環境で育った話者間で脳反応に違いがあるかどうかの調査を行ったという。

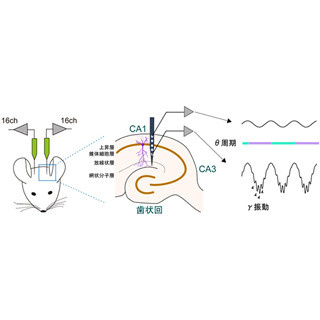

具体的には、標準語圏である東京近辺で育った14名(19~24歳、平均21.50歳)と東北地方南部方言(山形南部、宮城南部、福島県)が話されている環境で育った13名(20~27歳、平均22.42歳)を対象に、脳血流の増減によって脳反応が把握できる近赤外分光法を用いて、いくつかの条件で言語音声を聞いた時の聴覚野付近の左右差を調べた。

主要な実験の条件は、以下の3つとなる。

- 異なる音による意味の違い 「飴(あめ)」対「甕(かめ)」

- 音の高さによる意味の違い(ピッチアクセント)「あめ(飴)」対「あめ(雨)」

- 音の高さによる肯定・疑問の違い 「あめ(飴)」対「あめ?(飴?)」

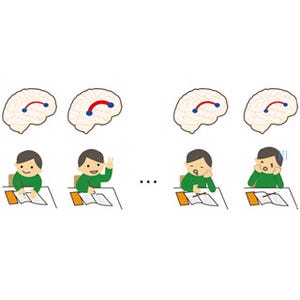

これらの調査の結果、東京方言話者は、実験条件の(1)と(2)においては、左半球優位の反応を示し、条件(3)においては、左右同程度の脳反応を示したが、東北地方南部方言話者は条件(1)に対しては左半球優位の脳反応を示したものの、条件(2)と(3)においては左右同程度の反応を示すことが確認された。

この結果について研究グループでは、日本語を第2言語として学習した韓国人を対象とした研究と合致するもので、同じ言語であっても異なる方言を学ぶ2群間で、脳反応が異なるという結果が得られたことは新しい知見だと説明。また今回の実験に先立って、東北地方南部方言話者に対してピッチアクセントの知識と発話課題を行ったところ東京方言話者と同様の成績であったことから、東北地方南部方言話者がピッチアクセントを知らない、あるいは話したことはない、ということはないことも確認済みだという。

今回得られた知見から研究グループは、少なくとも今回の研究に参加した東北地方南部方言話者は標準語と東北地方南部方言という2つの言語を習得したバイリンガルと言えるが、東北地方南部方言話者がピッチアクセント処理において東京方言話者のような脳反応を示さなかったことは、言語処理における左半球優位性には、自分が育った方言環境が影響することを反映している可能性があるとしており、知識として知っている、あるいは実際に話したことがある言語であっても、幼少期より学んできた言語の一部ではない特性は、脳内では母語の特性とは異なる処理をしていることを示すものであるとしており(標準語圏で育っている赤ちゃんは、ピッチアクセントに対する左半球の優位性を10カ月の時点ですでに示すことが知られている)、そのため今後、この知見が、バイリンガル教育と脳発達、あるいは、言語獲得における脳の可塑性など、教育分野や医療発達分野への貢献につながることが期待できるとコメントしている。