京都大学(京大)は5月28日、沈み込むプレートから海水がマントルに加わる現象を発見し、新しい仮説を提案したと発表した。

同成果は同大理学研究科附属地球熱学研究施設の川本竜彦 助教、芳川雅子 同教務補佐員、熊谷仁孝 理学研究科大学院生(現:北村国際特許事務所弁理士)、鹿児島大学理工学研究科の小林哲夫 教授、福岡大学理学部地球圏科学科の奥野充 教授、ハナ・ミラブエノ フィリピン地震火山研究所研究員(現:ニュージーランド・クライストチャーチ市議会職員)らによるもの。詳細は、5月27日(米国東部時間)の「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

日本列島の下には、日本海溝から太平洋プレートが、南海トラフからはフィリピン海プレートが沈み込んでいることが知られているが、研究グループは今回、フィリピンのピナツボ火山が噴火した際に出てきたマントルを作る岩石の破片(マントル捕獲岩)を調査したところ、鉱物中に0.03mm程度の二酸化炭素を含んだ塩水を発見したほか、流体包有物の温度を下げることで、塩水から氷が結晶化する温度を測定したところ、-3℃で凍ることを確認。塩濃度に換算すると約5重量%となり、海水の平均塩濃度(3.5重量%)よりも少し塩辛いことを確認したという。

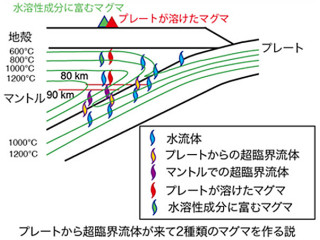

これまでプレートからは、浅い所では水が、深い所では水にマグマ成分を溶かしこんだ超臨界流体が出てマントルに加わると考えられていたが、今回の発見により、それらには海水と同じ程度か、もう少し多い濃度の塩が含まれていることが判明したこととなった。

そこで研究グループは、プレートは沈み込む前に、海溝の近くのアウターライズという場所で割れ目に沿って海水と反応し、塩水を持ったまま沈み込み、深く沈み込むにしたがい、高温高圧条件になり、その海水をマントルに出すという説を提案した。

|

|

今回提案された仮説。海洋プレートは海溝付近で海水を取り込み、沈み込むとマントルに海水を出す。さらに深く沈み込むと海洋プレートからマントルに加わる流体は超臨界流体となるが、その塩濃度はまだ推定されていなかった |

日本の近畿地方には、兵庫県の有馬温泉や宝塚温泉、和歌山県の白浜温泉などに、炭酸ガスを含んだ塩辛い高温の温泉があることが知られているが、これらの温泉水の特徴は今回発見された海洋プレートからの塩水の特徴と一致しており、海洋プレートからマントルを通って上がってきた流体と考えられるという。

そのため、研究グループでは、この説のように、海洋プレートからの流体が塩水だとすると、金属イオンをよく溶かすなど、マントルへの金属元素の移動に影響を与えることとなるほか、日本列島のような沈み込み帯における海洋プレートから出る水によって引き起こされる地震、温泉、火山などの地学現象は、海があることによって生じることになると説明している。