理化学研究所(理研)、京都大学、日本大学、東京大学の4者は4月4日、世界で最初にブラックホールとして認知された天体であり、地球から約6000光年彼方の同じ天の川銀河内にある「はくちょう座X-1」を、X線観測衛星「すざく(ASTRO-EII)」にて観測し、完全に電離した高温ガスがブラックホールに落ち込む最後の100分の1秒に、10億度以上にまで急激に加熱され、高エネルギーX線(硬X線)を出すことを突き止めたと共同で発表した。

成果は、理研 仁科加速器研究センター 玉川高エネルギー宇宙物理研究室の山田真也 基礎科学特別研究員、京大大学院 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 宇宙物理学教室の嶺重慎 教授、日大 理工学部物理学科の根來均 教授、東大 理学系研究科 物理学専攻 附属ビッグバン宇宙国際研究センター兼理研 宇宙観測実験連携研究グループリーダーの牧島一夫 教授、牧島教授の研究室に所属する博士課程2年の鳥井俊輔氏と野田博文氏らなどの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月9日付けで米天文科学雑誌「The Astrophysical Journal Letters」オンライン版に掲載される予定だ。

ブラックホールは、天文ファンやSFファンはもとより、一般の人の多くにも知られている、おそらく数ある科学用語の中でも指折りの知名度を誇る言葉だろう。アインシュタインの一般相対性理論に基づき20世紀前半に理論的に予言されたのが始まりで、強大な重力のため、ブラックホールの表面ともいうべき境界の「事象の地平面」を越えてしまうと光ですら脱出できなくなることから、現時点ではどの波長域の光・電磁波でも直接の観測はできていない。

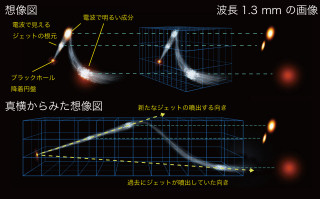

では、どうしてブラックホールとして(ほぼ)認められている天体があるのかというと、実は間接的な証拠が揃って来ているからである。周囲を巡りながら落ち込んでいく途中の高温ガスの降着円盤や、強大な磁力の働きで落ち込まずに両極からジェットとして吹き出された一部のガスは強いX線を放出しているし、周囲を巡る恒星たちの急激な軌道運動からそこにブラックホールでしか説明がつかない強大な重力源が存在することなどがわかってきており、「ブラックホールだろう」とされているのである。

20世紀後半に入るとX線天文学が進展し、ブラックホールには2種類あることがわかってきた。太陽質量の25~30倍以上(厳密には30倍以下だと中性子星になる可能性もあり、その境界は微妙で明確な区切りや条件などはまだよくわかっていない)の大質量星が死ぬ時の大爆発で作られる太陽質量の10倍程度の軽いものと、我々の天の川銀河も含めた銀河系の中心に存在する太陽質量の約100万倍(中には400万倍というものも)の重たいものである。

前者は、ブラックホールと普通の恒星のペアからなるブラックホール連星として発見されていて、天の川銀河には20個ほどが知られている。なお、連星でない単独のブラックホールも存在するはずだが、自らは絶対にあらゆる光・電磁波を出さず、降着円盤やジェットも連星がないためにそれらがないので、現在の観測装置のレベルでは見つけ出すのは、太陽系の極近傍に現れたりしない限りはほぼ無理である。

ブラックホール連星は、相方の恒星からの物質を奪って、そのガスが周囲をぐるぐる回って降着円盤を形成していく。はくちょう座X-1もそうした相方の恒星を持つブラックホール連星で、相方は寿命は短いが、非常に高温で青白く見える青色巨星だ(巨大なので奪えるガスも多いことになる)。

降着円盤を形成するガスは、周囲を回っている内に徐々にブラックホールへと引き込まれていき、その過程で摩擦などによって高温になりX線を放出する。前述したように、ブラックホールはその存在は厳密には今もって証明されていない。厳密に証明するには、ブラックホール本体は見ることができないことから、その極近傍でのガスの流れを、拡大して観測する必要がある。しかし、残念ながらそのような高い解像度を持つ望遠鏡は存在していないし、ブラックホール近傍まで行く手段も当然ない。

ただしX線を使えば、その色や明るさの変動から、近傍のガスの流れを観測することが原理的には可能だ。X線はブラックホール近傍で多量に作られるため、さまざまな情報を読み取ることが可能である。つまりX線であれば、ブラックホール近傍を観測することが可能というわけだ。

研究チームの1人である根來教授は1994年に「重ね合わせショット解析」と呼ばれる、ショットを重ね合わせてX線の色と明るさの時間変化を同時に、かつ高精度に調べる手法を考案。それにより、ブラックホールにガスが落ち込む過程を初めてリアルタイムに解析できるようになった。そして根來教授らは、この手法を用いてX線観測衛星「ぎんが」(1987年に打ち上げられた、日本で3番目のX線観測衛星)ではくちょう座X-1のデータを解析。その結果、X線の色(波長)が短時間で急激に変化するという、ブラックホールに特有な現象が見出されたのである。

また、1996年には京都大学の研究グループが、ガスがブラックホールに吸い込まれていく様子をシミュレーションし、根来教授らのデータを再現した。しかし当時のX線検出器では、10億度を超えると予想される高温ガスの温度(約100KeVに相当)を測定することができず、ガスがブラックホールに落ち込む際にどのような挙動をするのか絞り込むことができなかった。そのため、多くの研究者たちは、高感度でかつ広帯域をカバーできる宇宙X線観測衛星の実現を切望していたのである。

2005年に打ち上げられた「すざく」には、高エネルギーのX線を観測できるように、「硬X線検出器」が搭載された。この硬X線検出器は、10~600KeVのエネルギーを検出することが可能だ。ブラックホールのガスは10億度以上と超高温が予想されるため、「すざく」に搭載された検出器の中でも、特に硬X線検出器にある「GSO結晶シンチレーター」(荷電粒子が通過すると蛍光する物質)の存在が重要だったという。「すざく」の硬X線検出器チームは、衛星の打ち上げ前、そして打ち上げ後も何年もかけて検出器の性能や応答を調べることで、世界最高レベルの感度で、ブラックホールの温度を測定できるようになったのである。

今回研究チームは、「すざく」を用いてはくちょう座X-1を観測し、重ね合わせショット解析によるデータ解析を実施した。高感度といっても、個々のショットの解析だけでは光子の数がたりず、十分な結果が出ないため、いくつものショットを重ね合わすことが必要だ。解析の結果、ピーク時に、すなわちガスがブラックホールに近づいて飲み込まれる際、重力エネルギーを放射のエネルギーに変えて明るく光り、ピークの後、急激に暗くなっていくことがわかった。

この明るさの変動は「ぎんが」でも見えていたが、今回、新たにわかったことは、ブラックホールにガスが落ち込む最後の100分の1秒で、ガスが急激に高温化することが発見されたことだ。なお、この100分の1秒という時間は、はくちょう座X-1の重力の影響を受けない位置から観測しての100分の1秒ではない。ガスと共に落ちていくと仮定した観測者の感じる固有時間だ。

遠方から落ちていくガスを観測した場合、事象の地平面に近づいて重力が強くなるにつれて落下速度(=時間)がゆっくりとなり、最後には空間に固定されてしまったかのように永遠に落ちていかないように見えるようになることが理論的に予想されている。しかしこれは、ガスがブラックホールの表面に達する瞬間の情報が無限遠まで伝わらないという見かけの効果であり、実際にはガスは落ちていく。つまり、今回観測されたのは、ガスがブラックホール表面に達するガス自身にとっての1/100秒前に発した光というわけだ。

計算によると、ガスは100分の1秒前に事象の地平面から数100km離れたところにあったことがわかった。はくちょう座X-1の半径(ブラックホール中心の特異点から事象の地平面までの距離)は、その質量から約30kmと推定されているので、ガスは極めて近傍にあったことがわかる。この瞬間に、100KeV(温度10億度に対応)以上のエネルギーを持つX線が明るくなっていた(画像2)。今回の発見は、ブラックホールの理論で予想されていたガスの温度上昇、X線の明るさの増加、その後のX線消失を強く支持する結果で、ブラックホールの存在の直接証明に1歩を刻んだ画期的な成果といえるという。

0.1秒がブラックホール半径(約30km)の数百倍に相当し、時刻が負から0に向かっていくほどガスがブラックホールに近づいていくことを示す。ガスがブラックホールに飲み込まれる瞬間は時刻0に対応している。ガスはブラックホールに近づくにつれ、ちょうどジェットコースターが頂上からすべり落ちるほど速度が増すように、重力エネルギーを得て、それを放射のエネルギーに転化してどんどん明るくなる(赤矢印)。時刻が0から正に向かっていくほどにガスが少しずつエネルギーを解放し、一部のガスはブラックホールから離れていく。

画像2は、「すざく」によるショット解析によって得られた各種データで、(a)がX線の明るさ(相対値)、(b)がX線の色の変化量(相対値)、(c)が電子温度(KeV)と時間の関係だ。X線の色の変化は、100~200KeVのX線の明るさに対する10~20KeVの明るさの比で算出。時刻0でX線の明るさが最大になり、その直後に100KeV以上のX線の光子が急激に増え(黒矢印)、電子温度が急激に上昇していることを示す(青矢印)。つまり、ブラックホールにガスが落ち込む最後の100分の1秒で、ガスが急激に高温化することがわかったのである(青点線矢印)。

研究チームは、さらなるブラックホールの解明へ向けて、将来の衛星計画にも参加している。2015年には、「すざく」の後継機となるX線観測衛星「ASTRO-H」を打ち上げるべく、世界中の研究者の協力も得て開発中だ。ASTRO-Hは硬X線望遠鏡による撮像分光観測、世界初のマイクロカロリメータによる超高分解能分光観測、0.3~600KeVの高感度・広帯域X線観測が可能になる予定だ。ブラックホールの周辺や超新星爆発など高エネルギーの現象に満ちた極限宇宙の探査や、高温プラズマに満たされた銀河団の観測を行い、宇宙の構造やその進化を探ることが目的としている。

また、山田 基礎科学特別研究員が所属する理研 玉川高エネルギー宇宙物理研究室は、2014年以降に打ち上げが予定されている世界初のX線偏光観測専用衛星「GEMS」(NASAが打ち上げを予定しており、理研やJAXA、名大などが開発に参画)に搭載される、核となるX線偏光計のデバイスを開発。GEMSは、ブラックホール、中性子星、超新星残骸などからのX線偏光観測を実施し、宇宙物理の新しい分野を切り拓くことを目的としている。

このように日本が関わるこれらの衛星は今まさに世界をリードしようとしている状況で、それ以外では諸外国による衛星で同規模のものは2020年以前には打ち上げられる予定はない。従って、ブラックホールに関する研究のさらなる成果が日本の衛星からもたらされる可能性が高いというわけだ。

例えば、ガスの温度がどのように上昇するかについては、太陽にも見られる「フレア現象」(太陽大気(コロナ)で磁場に蓄えられたエネルギーが急激に解放されガスが加熱され、太陽が紫外線やX線で明るく光る現象のこと)、超新星爆発時に見られる衝撃波、ブラックホールの自転速度などと関係があると考えられているが、これを解明するには、X線の偏光が切り札になるという。ガスがブラックホールに消える瞬間の悲鳴ともとれる高エネルギーX線放射は、散乱や反射によりわずかに偏光が生じ、そこから高温ガスの形状や密度などを知ることが可能だ。つまり、ブラックホール近傍のガスの流れを立体的に観測することができるようになるのである。