Intelの日本法人であるインテルは3月21日、都内で会見を開き、同社IT部門が2012年の1年間に取り組んできた内容を公開するPerformance Reportの2012年版「インテルIT 2012~2013年 パフォーマンス・レポート」の公開、ならびにその説明を行った。

|

|

インテル 情報システム部 IT@Intelプログラム Japan and North APAC地域部長の邱天意氏 |

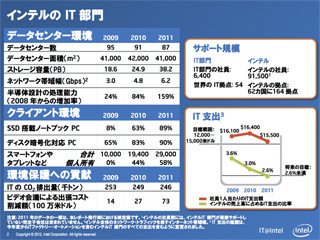

言わずと知れた世界最大の半導体ベンダであるIntelの従業員数は全世界で約9万5200名。このうちIT部門の社員は約6500名で、売上高に占めるIT支出の割合は目標とする2.6%を下回る2.53%であったという。「日本企業では一般的に売り上げに対するIT支出は1%ということと比べるとかなり高い値だが、それこそがIntelがITに積極的に投資し、そこから生み出される価値を重視している証拠」(インテル 情報システム部 IT@Intelプログラム Japan and North APAC地域部長の邱天意氏)だという。

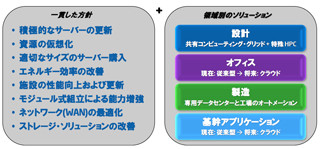

また、データセンターの数は以前から継続的に削減が進められており2012年度は、前年度比で19拠点減となる68拠点となった。2011年度は前年度比で91拠点から87拠点と拠点数の削減は少なかったが、これは買収による一時的な増加で、その統廃合やサーバ台数の少ないデータセンターの見直しなどを中心に削減を進めた一方、ストレージ容量は前年度の38PBから56PBへと増加しており、「1台あたりのサーバ性能の向上、ならびに仮想化の活用によりデータセンター数そのものを減らしても、必要とする性能を提供できるようにした」としている。

サーバ性能の向上により、ビッグデータを活用した予測分析が可能となったことから、「チップ開発時の設計検証には相当な時間を必要とするが、これが25%短縮できるようになり、より早い製品投入が求められるスマートフォン/タブレット分野向け製品の開発を加速することができた」とする。また、今後の2年間で、さらなる活用領域の拡大として「売り上げ予測アルゴリズム」の活用による過去の市場データや現在の市場要因などを取り込み、有力リセラーを選出することで、販売機会の損失低減と新たな販売機会の創出を図ることが可能となり合計2000万ドルの販売機会が創出されることになるほか、半導体製造工程における製造装置のセンサを活用することによる不要な工程の削除による3000万ドルのコスト削減を見込むとしている。

こうしたサーバの仮想化と並行して進められてきたのがクラウドへの対応と、BYODを含むモバイル機器への対応。すでに社員に提供されるPCの97%がSSDを搭載し、社内のスマートフォンやタブレットはBYODも含め3万8500台。そうしたモバイル機器に対応するための会議室を予約したり、SNS活用、電話会議、固定電話の代わりのソフトフォンなどのアプリケーションは述べ41個開発・提供されているという。

|

|

グローバルな企業であるため、これまでは時差を意識する必要があったが、社内ソーシャルメディアの活用により、そうした手間が減り、現在、その参加者は約6万名。ソフトウェアの使い方に関するユーザーフォーラムなども立ち上がっているという |

こうした取り組みのすべてがビジネスの効率化に向けたものであり、例えば製品開発に関しては、2000台のXeonサーバに2万台のSSDを追加することで3000ポートを削減したほか、HTテクノロジによる計算スループットの20%向上、そしてエミュレーションソフトの活用による使用率の70%向上と年間1800万ドルの削減を実現したという。また、サプライチェーンの最適化を過去5年にわたり進めてきた結果、リードタイムを65%短縮することに成功し、32%の在庫削減、1500枚のスプレッドシートの廃止による計画精度向上と管理コストの削減が可能となったほか、製造現場においては可用性データベースアーキテクチャの導入とデータ保護、破損防止、災害復旧プロセスの強化により、2分以内のサイト障害復旧を実現したほか、3つの基幹業務系げ総額80万ドルの削減を実現したとする。

また、BYODデバイスの活用が加速しており、前年比38%増となる2万3500台が用いられており、各種のモバイルアプリの活用により、2012年の1年間だけで約500万時間の生産性向上につながったとする。「仮に時給2000円で換算すれば500万時間であれば100億円の削減効果となる。社員としても家に早く帰れることで満足度が向上することなる」と、BYODと、それに対応するモバイルアプリの提供が社員のモチベーション向上につながっているとする。

BYODを推進するうえで重要となるのがセキュリティの考え方。IntelはMcAfeeを買収し、傘下に収めているが、「IntelのIT部門はMcAfeeの強力なソリューションの最大の理解者」だとしており、積極的に製品の評価と提案を行っているという。すでにMcAfee ePolicy Orchestrator(ePO)、VirusScan Enterprise (VSE)、Host Intrusion Prevention(HIP)などを全社で活用しているほか、McAfee Endpoint Encryptionの導入を進めたり、McAfee Deep Defenderの試験導入といったことも進めているという。

なお、同社のIT部門は提供するサービスの改善を進めており、最適化によりスタッフを削減しつつ問題の解決能力を5倍に向上することに成功しており、これにより全体予算の4%を捻出することに成功。この浮いた予算を開発などに回すことで、新たなサービスの提供が可能になるとしており、「ITに対する予算が増えない中、サービスの改革を実施し、資金を浮かせ、それを新しいところに投資することが必要な取り組み」と強調しており、今後も継続的な最適化作業などを含め、ITが付加価値を生み出す取り組みを進めていくとしている。