京都大学は10月16日、高分子溶液中に温度勾配を形成することで起こる「熱泳動」現象がDNAやRNAの折り畳み構造に応じて分離するメカニズムを明らかにしたと発表した。

成果は、京大 白眉センターの前多裕介特定助教、米ロックフェラー大学のアルバート・リップシャーバー教授らの国際共同研究グループによるもの。同成果の詳細は米国東部時間10月15日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

高温と低温で温度差がある2つの場所の間には温度勾配が生じ、物質がそれにさらされると、高温側もしくは低温側へと一方向的に運ばれる、濃度勾配が生じる輸送現象が起きる。

これは熱泳動または「ソーレ効果」と呼ばれ、水溶液や電解質中に分散する「荷電コロイド粒子」やDNAなど荷電高分子をモデルとして、粒子表面の静電的性質や水の流体相互作用を考慮した熱泳動の理論が考案され、実験により定量的な検証が行われるなど、各所で研究が行われている状況だ。さらに、タンパク質複合体の「解離定数」を熱泳動から計測するといった分析技術への応用も進められている。

水溶液中に分散するDNAやコロイド粒子は高温側から低温側へと熱泳動されるが、溶液中に高分子「ポリエチレングリコール(PEG)」などを添加すると、泳動の方向が逆転して高温側に捕捉されることが知られていた。

これは熱泳動によって溶液中のPEGが濃度勾配を形成し、DNA表面やコロイド表面のPEG濃度勾配に比例した静水圧の不均衡が誘起されることでコロイド粒子らが低PEG濃度領域へ泳動(拡散泳動)され、熱泳動に逆らって高温側へと押し戻されるためだ。

研究グループは今回、2.5%程度のPEG1万溶液中で0.25K/μmの温度勾配(最大温度差5K)を形成すると、大きい分子ほど高温側に、小さい分子ほど低温側にと、異なる大きさのDNAやコロイド粒子が異なる場所に集まり、サイズ依存的な局在パターンが生まれることを発見した(画像1)。

局所的に温度勾配を形成するだけで物質をその大きさに応じて分離する「分子ふるい」となることを示しており、コロイド粒子(20nmから2μm)やDNA(100bpから48kbp)まで異なる大きさの物質を幅広く分離・濃縮できるため、新たな分子操作技術の開発につながることが期待されている。

しかし、DNAと固体粒子で大きく異なる点がある。それは、DNAは"紐"であり、球形に定まったコロイドとは異なり立体構造を取りえる。これまで紐状の高分子の立体構造が熱泳動による分子分離・濃縮に与える影響は未解明だった。

画像1は、局所温度勾配作成に用いた装置と高分子溶液中でのDNAの熱泳動。Aが今回の研究で用いられた温度勾配形成装置。赤外線レーザーで水を局所加熱し、0.25K/μmの温度勾配を構築する。BがPEG溶液中におけるT4DNAが示す定常分布。DNAを蛍光色素で染色し、その分布を定量的が測定された。左は局在(2.5%PEG)、中央は濃縮(5.0%PEG)、右はDNA濃度の分布。Cは異なる長さのRNA分子を温度勾配で分離したもの(4.0%PEG)。

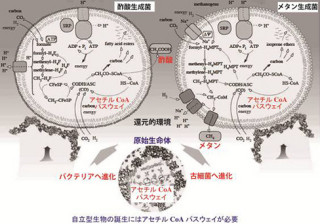

研究グループが6kbp(bp:塩基対)を越える長鎖DNAを2.5%のPEG溶液中で熱泳動させたところ、10kbpを越えるDNAがあたかも0.2kbpまで小さくなったかのように低温側に局在し(画像2)、4.5%を越えるPEGを加えなければ長鎖DNAを完全に高温側に捕捉できない変則点が存在することが見出された。

「T4DNA」(「T4ファージ」のゲノムDNA、全長166kbp)を用いて、PEG溶液中のDNA一分子の様子を蛍光顕微鏡で観察することで、サイズ変化を定量的に評価した結果、T4DNAはPEG溶液中でコンパクトに凝縮し粒状の状態を取る「コイル-グロビュール転移」を起こしていることが判明し、熱泳動に駆動される際にも小さく凝縮した構造を取ることが明らかになった(画像2・3)。

この結果は、見出された変則点はDNAが粒状に折り畳まれることに伴う流体力学的半径の減少から、拡散泳動の駆動力が減じたことに起因するものと考えられるとしている。

|

|

|

DNAの熱泳動の特異点とコイル-グロビュール転移。画像2(左):長鎖DNAが示す変則的な熱泳動。画像3(右):コイル-グロビュール転移により長鎖DNAの実効的サイズが小さくなるため、10kbp付近を境にDNAが低温側へと変則的に局在するようになる |

|

さらに、20塩基以下の小さなRNAのPEG溶液中の熱泳動を計測したところ、「ステム-ループ構造」を持つRNAは高温側に捕捉されるのに対し、立体構造を持たない「poly-U RNA」は低温側へと輸送され、構造の有無によりRNAの輸送方向が逆転することも発見された(画像4)。

これは7bpより長い2本鎖RNAは高温側に捕捉され、その鎖長に対し指数関数的に濃縮率が増大することから、塩基対を介した剛直な2本鎖構造が分子濃縮の駆動力発生に寄与していると考えられるという(画像5)。

これらの研究結果から、局所温度勾配による熱泳動を計測することで、DNAの構造相転移と分子輸送の相関、RNA構造と分子輸送の方向制御が世界で初めて確認されたこととなる。

こうして得られた知見は、DNAやRNAという立体構造がその機能(遺伝情報の保持、酵素活性)に重要な役割を果たす"紐状"高分子に特徴的であり、熱泳動が高分子の微小な構造変化を検出するポテンシャルを備えることを意味するとしている。

|

|

|

RNAの熱泳動とステムループ構造依存性。画像4(左):ステムループ構造を持つRNAは高温側に捕捉され、塩基対形成をしないpoly-U RNAは逆方向に輸送される。画像5(右):RNAの折り畳み構造の有無によって分子ふるいが実現される |

|

T4DNAのように大きな高分子の局在と濃縮を拡散泳動と熱泳動の拮抗から説明できるのに対し、20塩基程度のRNAのように小さな分子が輸送される際には拡散泳動の仕組みをただちに適用することができない。研究グループは、今回の研究で得られた構造依存性を手がかりとして、熱泳動の微視的メカニズムを理解することが今後の課題だとする。

また温度勾配は自然界によく見られ、海底の熱水噴出孔付近では豊富な化学物質と大きな温度勾配があることが知られている。今回の研究で得た知見は、温度勾配によりRNA分子のプールから構造や機能を持つRNA酵素が選別され、RNAワールドの誕生に向かう"生命の起源"への物理的シナリオを示唆するだともするほか、今回の研究で明らかになった熱泳動/拡散泳動による分子の濃縮は、物質の荷電状態などによらないことが確認されており、これは光ピンセットや磁気トラップなど従来の分子操作法に比較して、マテリアル依存性が弱いという優位性を持つとする。

なお研究グループでは、今回の研究で明らかになったメカニズムを基礎に、温度勾配による分子構造の新しい分析手法や、生体分子や細胞を巧みに制御する組織工学に資する新しい操作技術への利用が期待されるとコメントしている。