慶應義塾大学(慶応大)は9月24日、ピッツバーグ大学の協力を得て、肝臓から生きた細胞をすべて除去し、骨格だけの半透明な構造を大動物(ブタ)から作成し、そこに再度別のブタの肝臓から分離した肝細胞を生着させることで再細胞化する「脱細胞化」というユニークな手法を用いて、体外で肝細胞機能の一部を維持することに成功したと発表した。

成果は、慶応大 医学部外科学 一般・消化器外科の北川雄光教授、同・田邉稔准教授、同・八木洋助教、ピッツバーグ大学のSoto-Gutierrez A助教らの国際共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、8月27日付けで科学誌「Cell Transplantation」に掲載された。

肝臓は切除しても自ら再生して大きくなるというユニークな臓器の1つとして知られているが、そのメカニズムに関しては未だにわからない点が多くある。日本では、年間4万人以上といわれる肝疾患(肝細胞がん、ウィルス性肝硬変など)患者の内、重篤な肝不全などの関連する病気により、年間約1万人が亡くなっている。

重篤な肝不全で唯一根本的に治癒の見込める治療法は肝移植だが、肝臓を提供するドナー不足により、肝移植を受けられるのは、移植を必要とする患者の3割にも満たない。また、大きな侵襲を伴う肝移植手術を行うことなく、自己再生能を有する肝臓をいかに再生し、新たな治療法として臨床に応用する肝臓の再生医療の開発が望まれている。

これまでに肝臓を含めて、細胞レベルの小さな組織を再生し使用する試みは数多く試されてきたが、研究グループはそうした中で発展してきた細胞を除去する脱細胞化の技術を肝臓に応用することで、今回の成果を得た。

今回の手法は、肝臓のユニークな再生力を理解するための技術として有効である上、これまでの組織工学的手法と比べて、実際の臨床に応用可能ないくつかの特徴を持っている。

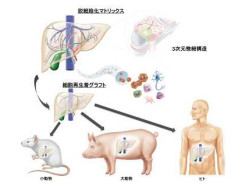

臓器が適切に再生するためには、以下の3つの細胞周囲の環境が必須ではないかといわれている。(1)細胞外マトリックス(Extra Cellular Matrix:ECM)の存在する環境、(2)小さな構造から大血管まで連続する3D構造、(3)量・質共に十分な細胞があることだ。

このような条件を満たすような臓器再生手法を実現するために、この脱細胞化の技術は開発された。同手法の最大の特徴は、臓器内の末梢まで行き渡る血管を細胞障害性薬剤のアクセスを利用することで、臓器の中を薬剤が均等に循環し、均一に臓器全体の細胞除去が可能であること、また細胞レベルの微細構造から大きな脈管(門脈、肝静脈、肝動脈、胆管)への連続的な立体構造の再現を可能にしたことだ。さらに重要なことはこれらの構造すべてを、生体に由来するその臓器に特異的なECMがそのまま担っているという点だ。

この手法にもまだ改善すべき点は多く、その1つがヒトサイズへのスケールアップだ。特に臓器再生を考えた場合、小動物での成功は必ずしも臨床応用への明確な方向付けにはならない。単純にサイズの違いのみならず、必要な細胞の数や解剖学的な違いも含めて、多くの観点から修正が行われたシステムを確立する必要があるのだ。

こうしたことを踏まえて、研究グループは世界に先駆けて大動物の肝臓を用いた脱細胞化システムを提示した。画像に示すように脱細胞化したブタ肝臓は、ラットと比較して構造が安定しており、外科的に移植が可能ではないかと考え、ブタの肝臓を使用して実験が行われたのである。

実際の実験方法としては、まずブタの肝臓を摘出して数日間かけて肝臓内のすべての細胞成分を除去し脱細胞化。得られた半透明の肝臓の脱細胞化骨格内に、別のブタ肝臓から分離した肝細胞を肝臓へ流入する門脈という太い血管から注入して、7日間循環培養するのである。

その後、電子顕微鏡を用いて肝臓に特異的な微細構造である「類洞構造」を微細に評価し、また各細胞特異的マーカーによる細胞の免疫染色を行って、細胞の局在・分化・機能について検討がなされた。さらに細胞の生存率の変化や、肝細胞機能を7日間に渡って解析されたのである。

その結果、細胞外マトリックスと肝臓の血管構造がしっかり残ること、そして肝臓の脱細胞化骨格内に注入した肝細胞の機能が、大動物(ブタ)においても体外で保たれることが示されたというわけだ。

再生医療は、これまでの治療法を根本的に置き換える可能性を秘めているが、実際の臨床応用までに越えるべき壁は高いといえる。これを乗り越えるためには、組織・臓器構造と細胞とのお互いの関係の正しい理解が必須であり、肝臓も例外ではない。

特に最近になって、肝臓を構成するECMが肝硬変などの変化に伴って細胞-ECM間の作用も変化することが、細胞自体の影響よりも臓器としての機能低下に強く関わっていることが示されてきた。従って、肝臓由来のECMが肝臓そのものの再生に大変重要であることが容易に想像できる。

研究グループは生体由来のECMを効果的に用いながら臓器固有の立体構造を保った肝臓の脱細胞化骨格を有効に活用し、これからの再生医療の基盤技術として発展させていきくことを考えているとした。

また、今回の研究成果を踏まえ、今後、大動物を経て、ヒトに応用できる技術へと発展することにより、新たな再生医療への実現化が期待されるともコメントしている。