国立天文台と慶應義塾大学(慶応大)は7月20日、いて座の方向、太陽系から約3万光年の距離にある天の川銀河の中心部において、巨大ブラックホールを形成し、そして成長させるための「種」となる中質量ブラックホールの候補が発見されたと発表した。

成果は、同大の岡朋治 准教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は米天体物理学専門誌「Astrophysical Journal Supplement Series」Vol.201に掲載された。

多くの銀河では中心核付近の小さな領域に大量の分子ガスが存在している。高密度に集まった分子ガスは、星形成を起こすだけではない。銀河中心核の活動に密接に関係していると考えられている。

従って、銀河中心での分子ガスの物理状態や化学的性質を観測的に調べることが重要だ。詳細な観測データを得るには、我々の太陽系がある天の川銀河の中心部を調べるのが最適とされている。

岡准教授らは、天の川銀河の中心を含む数度の領域について、一酸化炭素分子が放つ波長である0.87mmの輝線を、南米チリのアタカマ砂漠(標高4800m)に設置された直径10mのアステ望遠鏡を用いてサーベイ観測した。観測は2005年から2010年までの長期に渡り、合計250時間以上が費やされた形だ。

岡准教授らはこの観測データを、過去に野辺山45m電波望遠鏡で取得した同領域の一酸化炭素分子ガスが放つ波長2.6mmの輝線データと比較。一酸化炭素分子が放つ輝線において、波長が異なる複数の輝線強度を比較することで、分子ガスの温度や密度を推定することができるためだ。

その結果判明したのが、天の川銀河中心部における温度50K以上、水素分子密度1万個/cm3以上の「暖かくて濃密な」分子ガスの存在だ。今回の研究によって、その詳細な分布を描き出すことに初めて成功した。

|

|

|

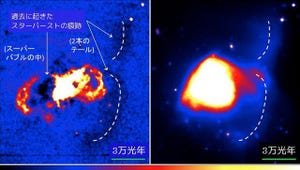

画像1。一酸化炭素分子が放つ波長0.87mmの電波強度で見た、天の川銀河中心部方向の分子ガスの空間分布。黒い十字は天の川銀河の中心核「いて座A*(エースター)」の位置 |

画像2。天の川銀河中心部にある「暖かく濃密なガス」の空間分布(上図)と速度分布(下図)。分子ガス全体の分布は薄い白色で示されている。「暖かく濃密なガス」は4つの領域に局在し、それらはすべて高速で運動していることがわかる |

岡准教授が「結果は驚くべきものだった」と語るこの領域の「温かく濃密な」分子ガスは、4つの塊「Sgr A」、「L=+1.3°」、「L=-0.4°」、「L=-1.2°」に集中していることが判明。

さらに、これら4つのガス塊はすべて毎秒100km以上という極めて速い速度で運動していることも確認された。その内の1つのSgr Aは天の川銀河の中心核いて座A*を含むもので、残る3つのガス塊は研究グループが初めて見つけた天体だ。

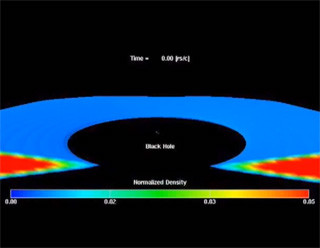

いて座A*の位置には、太陽の約400万倍の質量を持つ巨大ブラックホールがあると考えられている。従って、Sgr Aのガス塊はブラックホールの周りを高速で回転する半径25光年の円盤状構造であると推測された。

そして残る3つに見られたのが、回転ではなく膨張運動の痕跡である。このことは、L=+1.3°、L=-0.4°、L=-1.2°の3つの分子ガス塊それぞれの中で起こった超新星爆発によって形成された構造であることを示す。

最も膨張エネルギーの大きな分子ガス塊はL=+1.3°だ。その膨張するエネルギーは超新星爆発200回分に相当する。分子ガス塊の年齢は約6万年と見積もられていることから、仮にエネルギー源が超新星爆発であるとすると、300年に1度というとても高い頻度で超新星爆発が起き続けた計算になる(通常、1つの銀河系全体でも100年から数百年に1回程度)。

そこで岡准教授らは、膨張が超新星爆発に起因するかどうかを調べるために、再び野辺山45m望遠鏡を使用して、この天体を構成する分子ガスの分布・運動と組成をより詳細に調べた。

そして観測の結果、L=+1.3°内部に複数の膨張構造と衝撃波起源の分子が検出され、エネルギー源は多重の超新星爆発であることが明確となったのである。また、L=+1.3°の観測を基にして同様の膨張運動を示すL=-0.4°、L=-1.2°について検討したところ、多重の超新星爆発が起源であると考えるのが自然という結論に至ったという。

なお、超新星爆発は太陽の8~10倍以上の質量を持つ星が一生を終える時の大爆発だ。しかも、超新星爆発が300年に一度という高い頻度で起きるためには、多数の若く重い星が集まっていなくてはならない。つまり、大質量の「星団」があるということになる。

超新星爆発の頻度から見積もられたL=+1.3°に埋もれている星団の質量は、太陽の10万倍以上。これは天の川銀河の中で発見された最も巨大な星団と同じ規模である。

このように実に大きな星団だが、これまでの観測では発見されていない。その理由としては、まず太陽系が銀河系円盤の外れにあり、天の川銀河の中心から約3万光年離れていることがある。さらに、太陽系と銀河中心の間にある大量のガスと塵が、可視光線のみならず赤外線の透過をも阻んでいることも理由の1つ。その上、天の川銀河のバルジ部及び円盤部にある無数の星も視線方向に重なっている。そのため、どれだけ巨大であっても、天の川銀河の中心部にある星団を直接見ることは極めて難しいというわけだ

なお岡准教授らによれば、銀河の中心部にある巨大な星団には、銀河中心核の形成・成長に関わる重要な役割があるという。理論計算によれば、星団中心の星の密度が高くなると、星同士が次々と合体する。そして太陽の数100倍の質量を持つ「中質量ブラックホール」が生成されることが予想されるのだ。

この中質量ブラックホールは、やがては星団と共に銀河中心へと沈降する。すると、星団や中質量ブラックホール同士がさらに合体を繰り返し、銀河中心に巨大なブラックホールが形成されると、考えられているのだ。また、すでにある巨大ブラックホールの成長に寄与することもあり得るという。

天の川銀河の中心核、いて座A*にある巨大ブラックホールもまた、このような過程を繰り返して成長してきたものと考えらるのである。つまり、今回の発見は中心核巨大ブラックホールの「種」となる中質量ブラックホールの「ゆりかご」を発見したともいえるのだ。

ちなみに岡准教授らは、星団中の中質量ブラックホールを観測したいと考えているが、実はすでに観測データにその痕跡が見つかっているそうである。

今回発見されたガス塊のL=-0.4°に、極めて速い速度で動いている小さなガスの塊が2つ含まれていることが判明したのだ。これらの小さなガスの塊が回転運動をしていることが確認できれば、その中心には「見えない巨大な質量」があることになる。つまり、この「見えない巨大な質量」こそが、星団の中心部に隠れた中質量ブラックホールである可能性が高いというわけだ。

岡准教授らは、中質量ブラックホールの存在を確かなものとするために、さらなる観測を計画中だ。今回の発見は、銀河中心核の巨大ブラックホール形成・成長メカニズムの解明という銀河物理学の最優先課題に迫る重要なステップとして、今後の研究の発展に期待を寄せたいと語っている。