理化学研究所(理研)は、小型のサル「コモンマーモセット」を用いて、霊長類の個体間に見られる社会性行動の違いに、神経伝達物質セロトニンが関連していることを明らかにしたと発表した。同成果は理研分子イメージング科学研究センター 分子プローブ機能評価研究チームの尾上浩隆チームリーダー、横山ちひろ研究員らの研究チームによる研究成果で、英国の科学雑誌「Cerebral Cortex」オンライン版に掲載された。

現代人には、複雑な人間関係の中でも適切に対応していける資質が要求されるが、円滑な日常生活を営むためには、協調性のある対人コミュニケーション能力が重要となり、その能力の欠如は社会生活に少なからず影響を与えることとなる。自閉症などに特徴的なコミュニケーション障害は、遺伝要因や胎児のときの環境要因が関係していることが分かってきたが、詳細な病態やメカニズムの解明には至っていないなど、社会的な理解や教育支援のあり方に加え、予防・治療法の確立が早急に求められている現代においても、ヒトのコミュニケーション能力や社会性形成に関わる神経機構の科学的な知識は不足しているのが実情だ。

セロトニンは、ドーパミンやノルアドレナリンとともに脳機能に関わる主要な神経伝達物質の1つで、怒り、不安、信頼感といった感情行動に作用し、うつ病治療の主な標的分子でもある。また、セロトニンの働きを調節する遺伝子の個体差が、協調性、支配行動、寛大さなど、ヒトの社会的な行動と関連しているという報告もあるが、セロトニンが関与する神経機構がどのように社会性の形成に関わっているのかはこれまで分かっていなかった。

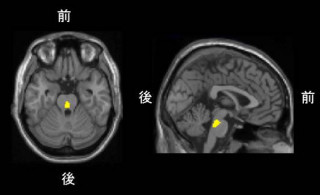

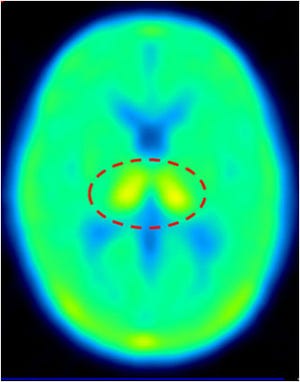

そこで研究チームは、一夫一妻の家族による子育てや、音声と視覚によるコミュニケーションなどを行うなど、ヒト以外の霊長類の中ではよりヒトに近い社会生活を営むことで知られるコモンマーモセットに着目して研究を行ってきた。すでに2010年に、生体を傷つけず、麻酔による影響も無い条件下で、コモンマーモセットの脳を陽電子放出断層画像法(PET)で測定することに成功しており、これにより、自然の状態のまま、セロトニントランスポーター機能を繰り返し測定することを可能としたほか、さまざまな環境条件下で、脳のどの領域の神経活動が活性化するかについても、局所脳糖代謝を指標としてPETで観察する手法を確立している。

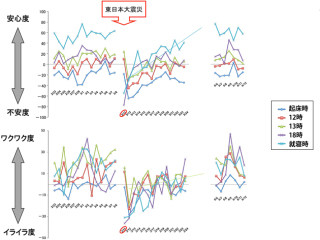

今回、研究チームは、コモンマーモセットが示す社会性行動と、脳内のセロトニン神経や脳活動との関連の解明に挑んだ。具体的には、雄のコモンマーモセット12頭を用いて、各個体が見知らぬ他の1個体(それまで1度も同じケージで過ごしたことのない個体)と直接対面したときに見せる行動の観察を行った。各個体について10回の新規対面を繰り返し、再現性のある行動だけを用いて因子分析を行った結果、それらの行動は、「攻撃性」「不安」「友好性」という3種類の特性に分類が可能で、個体ごとにどの特性をどの程度強く持つか、つまり、それぞれのコモンマーモセットの個性を定量的に記述することに成功した。

|

|

図1 マーモセットの社会性行動には「個性」が存在する。12頭のオスのコモンマーモセットそれぞれについて、見知らぬ1頭との対面を10試行(10個体)繰り返す実験が実施された。そのとき示した行動を因子分析し、攻撃性・不安・友好性の3つの行動特性を抽出。スコアの数値は個体の「個性」を表し、例えばダイコンという名前の個体は攻撃性を最も強く示すのに対し、ワラビは最も友好的に振る舞うことを意味している |

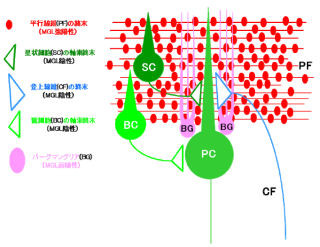

続いて、 セロトニンを取り込む膜タンパク質であるセロトニントランスポーターに選択的に結合するPETプローブを合成し、無麻酔下でPET撮像を行い、個性の異なるコモンマーモセットの間でセロトニン神経の活性部位に差があるかを測定した結果、3種類の社会性行動特性と関連する脳領域が明らかになり、不安との関連性は大脳皮質内側面の前方領域(前部帯状回)に、攻撃性および友好性との関連性は後方領域(後部帯状回)に存在することが確認された。

さらい、コモンマーモセットが異なる"社会的"状況に置かれたときの大脳皮質内側面の神経活動を調べるため、局所脳糖代謝を指標にしてPET撮像を行った。具体的には、孤立状態で一晩過ごした個体を、翌朝、(1)独居(対照条件)、(2)同居していた個体との対面、(3)見知らぬ個体との対面、という3つの条件のいずれかの状況に置き、それぞれの状況下で1時間自由に活動させた直後、局所脳糖代謝を測定した。その結果、大脳皮質内側面は、見知らぬ個体と対面するときにより活動が上昇することが判明したほか、社会的状況の変化によって大脳皮質内側面と他の脳領域(島皮質や海馬)の機能的結合(functional connectivity)を変化させていることが確認された。

例えば、後部帯状回と島皮質の機能的結合は見知らぬ個体との対面で高まり、一方、海馬との機能的結合は独居および同居個体との対面で高まっていた。ヒトでは、これらの領域が機能的、解剖学的に連結していることが示されており、今回、この機能的結合が社会的状況に伴って変化することが初めて示されたこととなる。

ヒトの社会性行動については、これまでもセロトニンとの関連が推測されていたものの、そのメカニズムは不明で、大脳皮質内側面が自分と他人の関係認知および感情評価や制御に関わることも知られていたが、そこにセロトニンが関与するかどうかは分かっていなかった。今回の成果は、ヒトで不明だった社会性の神経機構の解明につながり、ヒトやサルの社会性がセロトニンの影響を受けるという共通の仕組みによるものである可能性を示唆するものとなる。研究チームでは、コモンマーモセットを用いた個体レベルでの遺伝子組換え研究も進めているとのことで、今後、社会性の形成に対して遺伝要因と環境要因が与える影響の検証を進めていくとしており、これにより自閉症などのコミュニケーション障害の病態解明が期待されるという。