「アンチウイルス」では企業の情報を守れない!?

では、こうした状況の中、企業は自社の情報を守るため、どのような手段をとれるのだろうか。もし、あなたが「うちは昔から、各PCにきちんと企業向けのアンチウイルスソフトを入れるようにしているので心配はない」と思ったのであれば、それは「かなり危険」な状態だ。

PCやOSにおける技術面の進歩、そしてインターネットの急速な普及に歩を合わせるように、サイバー攻撃の手法も高度化、巧妙化を続けている。「アンチウイルス」はたしかに、ネットワークのエンドポイントにあたるPCを保護するに当たって必要な要素のひとつだが、それだけでは「ITシステムに存在する、企業の重要な情報を守る」という目的は果たせない状況になっている。

「かつて言われていた『コンピュータウイルス』と呼ばれるようなものを使って、ファイルやOSを破壊したり、自らのコピーをメールによって広範にばらまいたりするような攻撃手法は、現在ではほとんど使われていません。例えば、近年話題になっている『標的型攻撃』では、特定の組織だけを狙って、いかにもそれらしいメールを送りつけ、受け手がメールに含まれるURLをクリックすると、ブラウザの脆弱性を利用して、警告も出ない状態でマルウェアをダウンロードさせるといった手段をとります。最悪の場合、マルウェアに感染していることに気がつかないまま、長期にわたって情報を抜き取られ続けるといった状態も起こります」(広瀬氏)

こうした、危険なサイトへ誘導するためのメールや、ブラウザの脆弱性をついてインストールされるマルウェアなどは、それ単体では、パターンファイルでウイルスプログラムを識別する旧来の技術による発見や駆除が難しいという。

セキュリティベンダーも、こうした問題は認識しており、これらの「新しい脅威」に対応する機能をパッケージ製品に組み入れている。そのため、近年では製品名称に「アンチウイルス」という言葉自体を使わないケースも多いという。

「アンチウイルスという概念自体が、既に一世代前のものになってしまっており、従来とまったく同じ防御方法では、新たな脅威への対応が後手に回ってしまうのが現状です。ITシステムのセキュリティを考えるときには、常に攻撃手法に関する最新の動向に気を配り、いかに対応するかを検討していく必要がある。シマンテックをはじめとするセキュリティベンダーは、それに常に真剣に取り組んでいます」(広瀬氏)

|

「Symantec Endpoint Protection」で可能な「新たな脅威」への対抗

シマンテックでは、企業内のデスクトップPC、モバイルPCなどに向けたセキュリティソリューションとして「Symantec Endpoint Protection(SEP)」を提供している。この製品には、「新たな脅威」に対抗するためのさまざまな機能が搭載されているという。

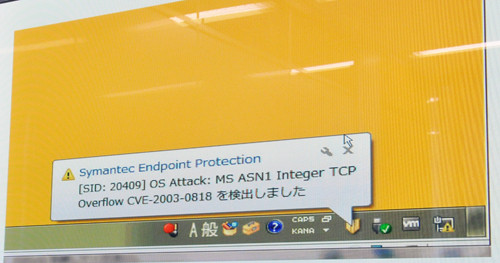

例えば、メールなどを通じて不正なサイトにアクセスさせ、マルウェアをダウンロードさせようとする攻撃に対しては「IPS」と呼ばれる防御機能がある。これは、OSやアプリケーションに脆弱性と言われるセキュリティホールが存在していた場合、これを狙ってコンピューターのコントロールを奪うWeb攻撃やネットワーク攻撃を、瞬時にブロックするというもの。脆弱性を悪用すれば、利用者に気付かれずにマルウェアをインストールすることが可能になるため、近年個人向けの攻撃のみならず、企業向けの標的型攻撃では、脆弱性の悪用は常とう手段となっている。パッチの適用を怠っているPCは格好の標的となっているのだ。

さらに「シマンテック インサイト」と呼ばれる技術では、Symantec Endpoint ProtectionやNortonがインストールされたPCから提供された情報から、世界中で利用されている15億以上にのぼるソフトウェアに関する「普及度」を算出。ユーザーがダウンロードやインストールを行おうとした際に、そのソフトウェアの普及度が低いと、ユーザーに警戒するようアラートを発する仕組みを実現している。この技術によって、多くのユーザーが使っている一般的なソフトと、そうでないソフトとを識別し、ユーザーがそれと知らずに危険なソフトをPCに入れてしまわないよう注意を促せる。

「現状、OSやアプリケーションの脆弱性をつくための不正なプログラムはいくらでも作り出すことができます。そのひとつひとつをパターンファイル化して識別していこうとすると、完全ないたちごっこになってしまうのです。しかし、狙われる脆弱性のポイントは限られているので、このポイントをふさぎつつ、危険性の高いファイルはないか、危険性の高いイベントは起きていないかといったことを監視していくのが、近年のセキュリティソフトの流れになってきている」(広瀬氏)

|

|

Symantec Endpoint Protectionがマルウェアをブロックしたときの様子。従来とは異なる考え方で防御を行うため、他のソフトウェアでは防ぎきれないものも対応できる。なお、侵入防止(IPS)機能がサイバー攻撃を防御するデモ動画はこちらからご覧いただける |

企業が今後も成長を続けるために、海外への進出を図ったり、海外企業を巻き込んだサプライチェーンを確立したりしていこうとするのは有効な方策だ。しかし一方で、特に高い技術や独自のビジネスプロセスを持つ企業であれば、社内に存在する「情報」を狙い、ネットワークを使った攻撃が仕掛けられる可能性も高くなると考えたほうがいい。

「物理的な事務所に対しては、警備会社と契約してセキュリティを確保するという考え方は、既に一般的でしょう。治安があまり良くない地域のオフィスならなおさらです。現在では、個々の『PC』も一個のオフィスと考え、同じようにセキュリティを確保していくという感覚が必要になってきています」(広瀬氏)

海外進出にあたって、ITセキュリティ対策を怠ったばかりに、自社の競争力となるべき技術やノウハウが社外に流出してしまっては、元も子もない。ビジネスのスピードが世界規模で加速していく中、PCやモバイル、そしてインターネットといった技術によって、そのスピードに追いついていくことは必須の状況にある。だからこそ、そこには、実際の世界と同様、「治安の悪い場所」や「危険地帯」があることを認識しつつ、適切な自衛を行っていく「セキュリティ意識」がより求められているのである。

シマンテック 関連資料

最新ITリスク対策 注目記事一覧