東京大学は3月28日、宇宙線の加速機構として従来考えられてきた「フェルミ加速」は効率がよくない「遅い加速」とされるが、宇宙線と「磁気リコネクション(磁力線のつなぎ換え過程)」の相互作用を考慮すれば「速い加速」が実現することを、スーパーコンピュータを使った計算で明らかにしたと発表した。成果は、大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の星野真弘教授らによるもの。研究の詳細な内容は、「Physical Review Letters 」に掲載された。

宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線のことを宇宙線と呼ぶ。宇宙線研究の歴史は1912年頃、Victor Franz Hessの気球実験に始まる。Hessは、当時地球内部から来ていると考えられていた放射線を気球に乗って測定したところ、驚くことに放射線強度は高度が上がるほど強くなることを発見し、この業績により1936年にノーベル賞を受賞した。

宇宙線の粒子当たりのエネルギーは、最大のものは1020eV(16ジュール)に達し、地上の加速器で人工的に作ることのできるエネルギーをはるかにしのぐ。宇宙線のエネルギースペクトルは、エネルギーが高くなるほど宇宙線量が少なくなる「べき型関数」で近似することが可能だ。このような状態は、熱力学的平衡状態ではなく非熱的な状態といわれている。

冒頭で述べたフェルミ加速は、高エネルギーの宇宙線を説明するモデルとしてイタリアの物理学者Enrico Fermiが1949年に提唱したもので、宇宙に存在する磁場を伴った多数の散乱体(磁気雲)の乱雑な運動(乱流)により、宇宙線が何度も散乱され、乱雑な運動からエネルギーを獲得するメカニズムのことだ。

宇宙線と散乱体とが正面衝突するときはエネルギーを得るが、追突(後面からの衝突)のときはエネルギーを失う。正面衝突と追突が混在しているときは、正面衝突の方が追突よりも衝突確率が高いので、正味としエネルギーを得ることができる。

またこの加速の効率は、「(乱流速度)/(光速)=(Vc/c)の2乗」程度の小さな量となり、これまで長い間宇宙線を説明するメカニズムとしては効率が悪く遅い加速とされてきた(画像・左)。

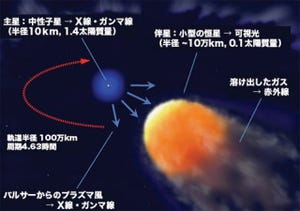

そして、今回新たに提唱された加速機構の中心となる磁気リコネクションだが、これは磁場極性が異なる領域での磁力線のつなぎ替え過程のことをいう。磁力線のつなぎ替えに伴い、磁場のエネルギーがガスの運動エネルギーに変換され、ガスは、「アルフベン速度」(磁場の強さに比例し、密度の平方根に反比例)まで加速されてプラズマ・ジェットを作る。リコネクションは、太陽フレアを初め、活動銀河核やガンマ線バーストなど、宇宙のさまざまなスケールで観られる現象だ。

今回のアイディアは、フェルミの考えた磁気雲の代わりに、磁気リコネクションを考えることで、宇宙線が選択的にプラズマ・ジェットと正面衝突してエネルギーを得ることを世界で初めて見出したものだ。

粒子はリコネクションに向かって流入する領域で反射されると追突になるのでエネルギーを失うが、多数の磁気島(磁場によって閉じ込められたプラズマの塊、フェルミの考えた磁気雲もこの一種)によるリコネクション過程を考えると、宇宙線はプラズマ・ジェットの流出領域で相互作用する確率が、流入領域との確率よりも圧倒的に高いことを、プラズマ粒子シミュレーションを用いて示したというわけだ。

その結果、粒子加速の効率は、従来の(乱流速度)/(光速)=(Vc/c)の2乗程度ではなく「(アルフベン速度)/(光速)=(Va/c)」の1乗に比例する量となり、「速い加速」になることを世界で初めて明らかにした(画像・右)。

「遅いフェルミ加速」の効率を改善する機構として、従来は宇宙に存在する衝撃波を利用した「衝撃波加速」が宇宙線の標準理論となっていた。一方で、太陽コロナや地球・惑星磁気圏での高エネルギー粒子は、磁気リコネクションが主要な加速機構であることが知られており、宇宙線加速においても、リコネクションを積極的に応用する研究はいくつも行われてきた。

今回の研究で、磁気島が多数存在する領域では「速い加速」になることが初めて明らかにされたが、具体的に宇宙線量やエネルギーがどこまで説明できるかは今後の研究が待たれるという。

今回の加速機構は非線形性に左右され、多数の磁気島がある状態での宇宙線加速効果の定量化には大規模計算が必要となる形だ。今後はスーパーコンピュータを用いた大規模計算により、磁気島と宇宙線の相互作用の詳細が明らかにされていくだろうと、星野教授らはコメントしている。