高エネルギー加速器研究機構(KEK)の物質構造科学研究所は、2012年2月9日にJ-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)にて建設されている中性子のビームラインBL09「SPICA(スピカ)」に中性子ビームを導入し観測したことを発表した(画像1・2)。

|

|

|

初ビーム測定結果。Neutronoptics製100mmx100mm中性子カメラによる中性子ガイド管終端より1m位置での撮影。画像1(左):障害物なし、画像2(右):カドミウム金属文字像の撮影 |

|

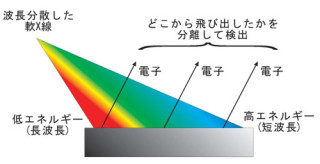

SPICAは中性子の高い透過性を利用し、蓄電池を構成するさまざまな材料中の原子配列を調べ、構造と組成を分析する装置だ。新エネルギー・産業技術総合開発機構の革新型蓄電池先端科学基礎研究事業(RISING事業)によって建設が進められている。装置に求められた性能を満たすため、MLFの建物から長く飛び出たビームラインとなっているのが特徴だ。

2010年6月より建設を開始し、MLF建屋の外側に専用建屋を増築。2011年3月11日の東日本大震災では被災してしまったが、現在はいくつかの修復を加え、中性子実験ができる状態となったというわけだ。

SPICAでは、材料に中性子ビームを照射した際に現れる干渉縞から蓄電池材料中の原子配列を調べられる。中性子はリチウムなどの軽元素を効率良く観察できるため、この装置で得られたデータから現在広く利用されているリチウム二次電池中の化学反応機構の解明など、蓄電池材料の基礎研究から応用研究まで、構造という視点から研究推進が期待されている次第だ。

特にSPICAでは、高温・低温、ガス中、磁場、電場などさまざまな環境下でその材料のその場(in situ)測定が可能となり、今後はこれらの試料環境装置を今後整備を進めながら、研究を推進していくとしている。

|

|

|

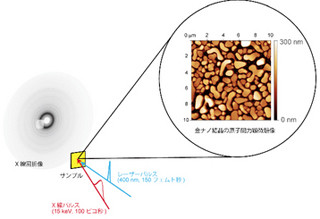

画像3・4。SPICAの概念図。右上の水色のパイプから中性子ビームが入射される。試料はこの円筒の中央付近に置かれ、周りに設置される測定機器(黄色いフレーム内、灰色部分)によって中性子の干渉縞が測定される |

|