京都大学(京大)は2月22日、ヒトは他者の顔色をモニタしながら他者の行為を理解するという特徴があることを明らかにした。成果は、京大教育学研究科の明和政子准教授、京大霊長類研究所の平田聡特定准教授らの研究グループによるもので、論文は英科学雑誌「Nature Communications」にロンドン時間2月21日16時に掲載された。

ヒトは、他者の行為からさまざまなことを観察学習する。その際、単なる物理的な体の動きの連続体として捉えるのではなく、意図など、他者の心的な状態をトップダウン的に読み取る性質を持つ。しかし、心的なフレームワークで他者の行為を理解する性質が、ヒトではどのように発達するのか、またこうした性質がヒト以外の動物とどの程度共有されているかについては、まったく未解明のままだったのである。

研究グループは、生後8カ月、12カ月のヒト乳児と、ヒト成人、ヒトに最も近縁な動物種であるチンパンジーを対象に、「アイ・トラッカー」という計測技術を用いて視線計測を実施し、それぞれの他者の行為を見るスタイルを比較した。

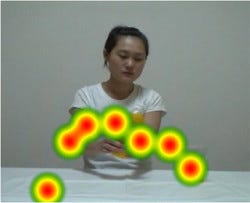

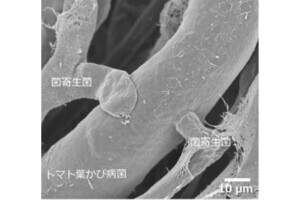

アイ・トラッカーは、乳児やチンパンジーの身体を拘束することなく、自然な状態で視線の動きを計測することが可能だ(画像1・2)。他者の行為を理解するスタイルとして、他者の行為の目的を予測する能力と、他者の行為が進行している間、どの部分に注目しているかが調べられた。

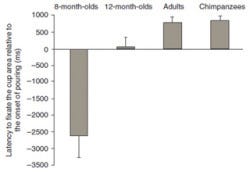

今回の実験により、チンパンジーはヒトの成人と同じように、他者がある目的に到達する以前にその目的を予測し、視線を向けることがわかった。例えば、他者がコップにジュースを注ぐ動作を見た場合には、実際にコップに注がれるより前に、コップに視線を向けたのである。他者の目的がコップにジュースを注ぐことであることを理解し、その動作を事前に予測したためと解釈可能だ。

ヒトの乳児では、ヒトの成人やチンパンジーに匹敵するような予測的視線は見られなかった(画像3)。その理由として、脳神経科学の研究から、他者の行為の理解は、観察者自身がその行為を産出できることが前提となること(ミラーニューロンシステム)が示唆されている。つまり、他者の行為を理解するためには、まず自分でその行為ができることが前提になると考えられるわけだ。実際、ヒトの成人とチンパンジーは、観察した行為を自分でもすることができたのに対し、ヒトの乳児は、その行為をするには十分な運動機能を獲得していなかった。

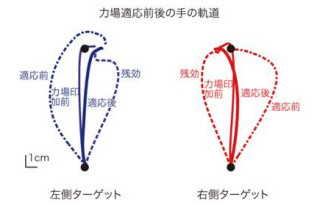

その一方で、ヒトとチンパンジーとの間で、他者の行為理解のスタイルが明確に異なっている点も見出されたのである。ヒトの場合、中でもヒトの乳児は、他者の行為を観察する間、チンパンジーに比べて、長時間、他者の顔に視線を向けることが判明した。チンパンジーは、他者の顔を見ることは非常に少なく、一貫して物に視線を向けていたのである。

さらに興味深いことに、ヒトの大人は行為の目的が達成された後は、他者の顔への注意が減少した。他者の顔を見ることは、他者の心を推測する過程を反映していると考えられる。他者が何に注目しているか、どんな意図を持って物を操作しているのかといった心の状態を推し量るために、顔を見るのだろうと解釈することが可能だという。

ヒトは、操作されている物と、操作する他者の情報を統合させて、行為の目的を予測し、理解するスタイルを取るのに対し、チンパンジーは主に物の情報、例えば物と物との因果関係に注目して、行為を予測、理解することが明らかとなったのである(画像4・5)。

他者の行為を観察し、学ぶ能力は、ヒトの「文化」の基盤だ。ヒトは、他者の行為を詳細に観察して学習することで、蓄積された知識や技術を、世代を越えて伝達してきた。今回の研究が明らかにしたヒトの学びのスタイルは、ヒトとチンパンジーが進化の過程で別れた後に、ヒトにおいて独自に獲得したものである可能性が示唆される。

ヒトが他者の行為から学ぶのは、行為の表面的な部分だけではない。他者の行為の背後にある心の状態をも推測し、予測と照らし合わせながら柔軟に判断するという深い理解に基づくものだ。これは、ヒトが複雑な社会的環境の中で生存する上で、適応的な学びのスタイルであったと考えられる。ヒトは、他者の顔色を見て、心の状態と照らし合わせながら次の展開を予測するよう発達していくといえると、研究グループはコメントしている。