東京大学(東大)大学院薬学系研究科の大和田智彦教授と国立医薬品食品衛生研究所薬理部第一室 佐藤薫 室長の研究グループは、中枢神経系の興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸を細胞間のすきまから細胞内に取り込むグルタミン酸トランスポータの機能を阻害する新規化合物を開発したことを発表した。同化合物はこれまでのグルタミン酸トランスポータ阻害薬とは異なる化学構造、物性を持っており、これにより統合失調症など中枢神経疾患治療薬の開発に新たな方向性を示すことが期待されるという。同成果は「米国化学会ケミカルニューロサイエンス(ACS Chemical Neuroscience)」(オンライン版)に掲載された。

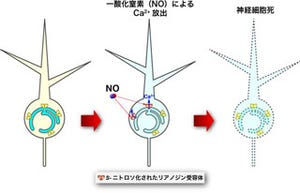

グルタミン酸は、うま味の成分としても知られているが、ヒトを含むほ乳類の中枢神経系において高次神経機能を担う重要な興奮性神経伝達物質として、ヒトの脳内で働いているす。脳を作るグリア細胞に存在するグルタミン酸トランスポータは、シナプス終末から放出されたグルタミン酸を速やかにグリア細胞内に取り込み、正常なシナプス伝達環境を整える唯一の生体機構である。もし、細胞外に高濃度のグルタミン酸が存在すると、興奮毒性によって神経細胞は死に至り種々の中枢神経疾患につながる。その一方、種々の原因で細胞間のグルタミン酸量が少なく神経回路の連絡ができないことにより、多くの中枢神経疾患が引き起こされるともいわれており、これまで、統合失調症など多くの中枢神経疾患において グルタミン酸トランスポータの変調が指摘されてきたが、薬の開発や創薬研究が進みにくかった原因の1つとして、脳内移行性の高いグルタミン酸トランスポータ調節薬がないことがあった。

研究グループでは2008年に乳ガン治療薬であるタモキシフェンにグルタミン酸トランスポーターのグルタミン酸の取り込みを阻害する作用があることを発見していたが、タモキシフェンはエストロゲン受容体の部分作動薬であり、エストロゲン受容体を介したステロイド作用があるため、中枢神経疾患への応用は困難であると考えられていた。そこで、タモキシフェンのグルタミン酸トランスポータ阻害作用をそのまま残し、ステロイド作用を弱めるようにタモキシフェンの化学構造を変換したところ、ステロイド作用をまったく持たないグルタミン酸トランスポータ阻害薬の開発に成功したという。

研究グループでは、今回の化合物は脂溶性の高い構造をもっていることから、脳内移行性が高いことが予想されるほか、化合物の作用メカニズムは未解明であり、今後の創薬ターゲットとしても興味が持たれるとしており、今回の成果がグルタミン酸トランスポータを標的とした創薬研究のツールとして、またシーズとして、中枢神経疾患治療薬開発の新たな方向性を示すものとして期待できるとしている。