金沢大学(金沢大)と東京大学(東大)の研究グループは、高速原子間力顕微鏡を使い、セルロースを分解する酵素(セルラーゼ)分子が、セルロース表面で「渋滞」を起こすことで、分解の効率を下げている様子を観察することに成功した。

同成果は、金沢大理工研究域数物科学系の安藤敏夫教授、内橋貴之准教授らによるもので、米国科学雑誌「Science」に掲載された。

セルロースは、グルコース(ブドウ糖)が直鎖状につながった多糖で、植物細胞壁の約半分を占める物質。地球上で、最も豊富に存在する有機物であり、植物によって二酸化炭素と水から光合成によって作り出されるため、再生可能な生物資源(バイオマス)としての利用が期待されている。

セルロースを分解して得られるグルコースからは、バイオ液体燃料やプラスチック原料を生産することができるため、セルロースをいかに低エネルギーかつ低コストでグルコースにまで分解(糖化)できるかが、セルロース系バイオマスを有効利用するための鍵であると考えられている。しかし、セルロースは極めて安定した化合物であるため、その分解には強酸や高温、高圧といった過酷な条件下で膨大なエネルギーが必要となる。

しかし、自然界においてセルロースは、セルロース分解性の微生物によって常温、常圧下で分解されており、この反応を行っているのがセルロース分解酵素(一般的にセルラーゼと総称)であり、将来的にセルロース系バイオマスを資源として利用するためには、セルラーゼをいかに上手に利用していくかが鍵を握るといわれている。

現在、セルラーゼを利用する上で最大の問題とされているのが、その分解反応の遅さで、自然界では長い年月をかけて分解されるセルロースを工業的に利用するためには、短時間(長くても数日程度)でグルコースまで分解する必要がある。これを実現するために、大量の酵素を使用すれば良いのでは、という話になるが、これらの酵素を生産するためのコストは高く、酵素の使用量を多くすることは経済的に問題としてのしかかることとなる。

また、セルラーゼを大量に使用すると、セルロースの分解効率が逆に下がってしまうという現象が起こることも知られていた。

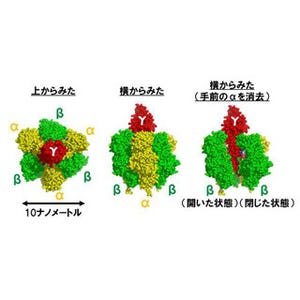

こうしたセルラーゼの問題点の多くは、セルラーゼが一般的に研究されている酵素とは違う「固体表面で働く酵素」であることに関わっており、研究グループは、金沢大が開発した高速原子間力顕微鏡を用いて、フィンランド技術研究センターのKoivula 主任研究員とPenttila研究教授の協力を得て、セルラーゼ(TrCel7A)が結晶性セルロース繊維を滑走しながら分解する様子を、ナノスケールの空間分解能、1秒以下の時間分解能で経時的に観察した。

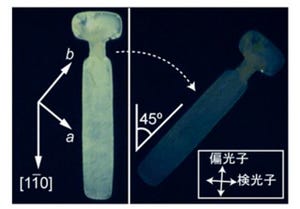

その結果、天然セルロースではセルラーゼがモノレールのように一列に並んで進み渋滞しているのに対し、アンモニアによる化学処理をして活性化したセルロースでは、表面に多くの「車線」ができているために、酵素分子が動くことができる面積が広くなっていることが明らかとなった。

さらに、別の酵素(TrCel6A)を添加することで、結晶性セルロースの表面に「入口」と「出口」が作られ、TrCel7A が渋滞せずに効率良く動けるようになっている様子も観察された。

アンモニア処理が結晶性セルロースの分解速度を向上すること、TrCel6AとTrCel7Aの2つの酵素を使用することで効率良くセルロースが分解されることは、これまでにも報告されていたが、これらの現象が「セルラーゼの渋滞解消」によって説明できるということは、今回の観察により明らかにされたもので、この発見は、分子スケールでも、「渋滞」が起きることを示すものとなった。

この発見は、基礎科学的に重要な知見となると研究グループでは説明しているほか、今後セルロース系バイオマスからバイオ液体燃料やプラスチック原料などを生産しようとするときに、バイオマスを分解する酵素がいかに「渋滞」しないような糖化プロセスを構築できるかを考えることが重要であることを示しているとしており、さらなる研究を進めることで、セルロース系バイオマスから液体燃料やプラスチック原料を効率よく生産するシステムの構築につながることが期待されるとしている。