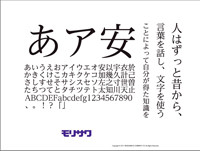

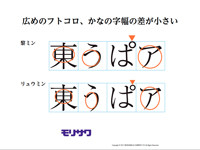

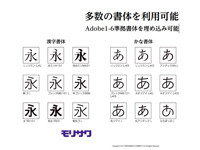

これまでモリサワは、フォントの利用を、印刷媒体を中心に想定していた。実際、ユーザーも、紙メディアを中心とする媒体で、モリサワフォントを活用してきた。しかし、時代の変化を反映し、数年前から、電子デバイスでの使用が急増してきたという。こうした状況を踏まえ、9月に発売される新書体<黎ミン>は、印刷からオンスクリーンまで、幅広く対応できる設計となった。ふところが広く、モダンな表情を備えた明朝体だ。

Guest 01 冨田信雄(モリサワ)

1989年にモリサワ入社、フォント開発部門にてPostScriptフォント製品生産開発を担当。その後、フォント製品全般企画開発、OEM製品向け技術窓口、新書体企画開発にも従事し、2011年3月より現職

http://www.morisawa.co.jp/

「フトコロが広い分、横組で組んでも、しっかりとした印象を与えることができる。あわせて、モダンなゴシック体とも親和性が高く、その分、さまざまな用途でお使いいただけるのではないでしょうか」

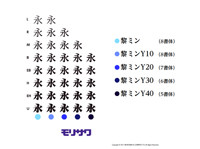

面白いのは「グラデーション」という属性を与えたバリエーション。横画などを段階的に変化させた<黎ミンY10>、<黎ミンY20>、<黎ミンY30>、<黎ミンY40>が揃っている。5ファミリー34書体で「黎ミン グラデーションファミリー」が構成されているのだ。

講演では、フォントメーカーらしく、書体開発の大まかな手順も紹介。<黎ミン>のような新しい書体の開発は、まず、市場調査からスタート。方向性を絞り込んだうえで、具体的な特性を決定する。

「企画がまとまれば、さっそく、文字の設計に取りかかります。最初は、定型となるおよそ500個の文字を、チーフデザイナーがデザイン。全角62.5ミリの用紙に、手書きで作字していきます。デザイナーひとりあたりの平均は、およそ20字程度でしょうか。完成した文字はスキャンし、デジタル化されます」

ここまでは土台作り。その後、漢字、ひらがな、カタカナ、約物など、すべての字形を制作する。要する期間は、短くて3~4か月、長くて1年程度とのこと。字形がそろったら、サイズの変化や組版検査を行い、細かな修正を加えていく。こうした地道な作業の積み重ねによって、書体は完成するのである。

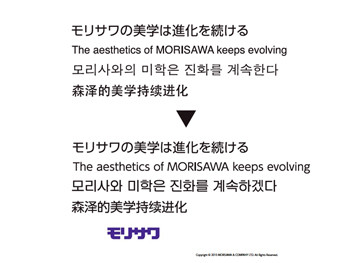

「<黎ミン>のように、印刷からオンスクリーンまで、用途を限定しないという方向性は、今後、ひとつの柱になりうると考えています。さらに、その先の展開としては、多言語への取り組みも視野に入れたい。というのも、日本語だけでなく、英語や中文、ハングルを併記するケースが増えてきましたから。これまで、多言語併記の場合は、似たような表情の書体を組み合わせていました。しかし、将来的には、デザインを統一した書体をご提供したいと思っています」

現在、<新ゴ>をベースに、各国語の書体を開発しているという。いまのところ、提供時期は未定だが、数年後、新たな展開を目にすることができるはずだ。

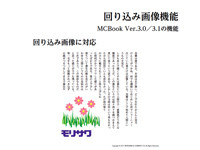

新たな展開といえば、電子書籍ソリューション「MCBook」の開発も行なっている。これは、Adobe InDesign などで作成された組版データから、iPhone/iPad、あるいは、Android用の電子書籍アプリケーションを作成するツール。もちろん、制作された電子書籍は、モリサワフォントで読むことができる。

<黎ミン>のリリースにはモリサワならではの意気込みがうかがえる。フォントメーカーとして、つねに時代を牽引してきた自負もあるだろう。

「ここ10年ほど、クラシックな明朝体が、続々と登場しました。<黎ミン>は、それとは対照的で、かなりモダンですよね。個人的には、雑誌や単行本ではなく、新書に似合いそうな書体。そんな印象を受けました」(永原康史)

かつてモリサワが主催していた「国際タイプフェイスコンテスト」は、新しい可能性を感じさせる書体が、数多く、登場したことで知られている。詳細未定とはいえ、再開するという知らせには、会場のみならず、ツイッター上でも反響が沸き起こった。

「<黎ミン>の登場は、いつの時代においても、書体は進化し続けるということを、改めて確認させてくれる出来事だと思います。同じく、タイプフェイスコンテストの復活も象徴的。この時代に、文字がもう一度、前に進み始めようとしている。その現れだと思います」(原研哉)

さらに冨田はコンテストの審査員として、永原と原の両名にも参加してほしいと打診。会場は大いに盛り上がった。

「コンテストの概要については、今後、さまざまな角度から検討していく予定です。従来は、印刷を前提としたものをご応募いただいていましたが、今後は当然、オンスクリーンも視野に入れなければならないと思っています」(冨田信雄)