|

|

ADIの日本法人アナログ・デバイセズのコアマーケット統括部マーケティングマネージャーの高松創氏 |

Analog Devices(ADI)は、2008年より展開してきた同社のアナログ・エンジニアにより動作検証済の同社製品を組み合わせた回路例を紹介する実用回路集サイト「Circuits from the Lab(CFTL)」の拡充を行ったことを発表した。

組み込みエンジニアを取り巻く環境は、システムの高機能化による技術領域の拡大と複雑化への対応と、市場投入期間の短縮というある種背反する命題に対し、少ない人的リソースで解決することが求められている。これは、全世界的に似たような動きとなっており、同社では「再設計による負荷を減らし、時間の節約などを実現するために、CFTLを立ち上げた」(ADIの日本法人アナログ・デバイセズのコアマーケット統括部マーケティングマネージャーの高松創氏)。

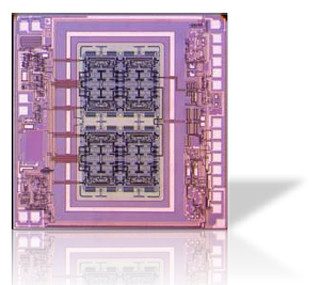

特にフォーカスしているのは、同社の専門分野であるデータ変換分野(A/DコンバータおよびD/Aコンバータ)、RF/IF、高性能リニア、アイソレーションで、そうした分野の設計課題の解決に向けて、これまでCFTLでは同社エンジニアによる検証済み回路と製品サンプルの提供が行われ、カスタマエンジニアなどはユーザー登録などを行わなくても、無料でそれらの情報を入手することが可能であった。

|

|

エンジニアの経験が多ければ多いほど、再設計の回数は技術レベルが高くても減るが、近年、特に中小企業では高い技術レベルのエンジニアが減っていながらも、要求仕様は引き上げられるというジレンマに直面する事態となっている。ADIでは、こうした状況を解決するために、自社が保有する設計技術のノウハウなどをCFTLという形で提供してきた |

今回、複雑化するシステムに対応するための設計課題を解決するというニーズが従来以上に増してきたと判断し、全社的に拡充が決定された。これにより、これまでの検証済み回路と製品サンプルの提供に加え、実際の特定アプリケーション向けに動作確認が行われた評価ボードと、そのガーバデータなどの回路データやPCBレイアウトデータ、同社以外の受動部品まで含めた部品リスト、各種デバイスドライバがセットで提供されることとなる(ユーザー登録などが不要なのは変わらず)。

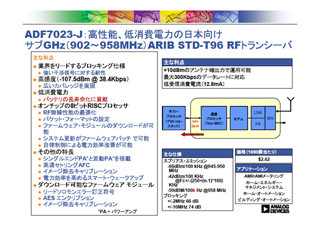

また、これまでCFTLのWebサイトは基本的に英語での表示であったが、日本向けに日本語でのローカライズが今回新たに追加された20~30本程度の実用回路から実施されており、今後は過去の各種実用回路なども順次拡充ならびにローカライズを進めていく予定としている。

|

|

|

CFTLのトップ画面。キーワード検索のほか、複数の方法で目当ての回路を検索することが可能。「UPDATED」の表示がある回路が今回、新規に追加され、各種のデータも一緒に提供されるようになったもの(一部のテキストなども日本語化されている)。今後は、随時、日本語化が進められる予定 |

|

この拡充について高松氏は、「CFTLの立ち上げコンセプトにほぼ近づいた」と表現する。"ほぼ"、という表現は現状提供できる実用回路の数が160本程度であり、「これをさらに多くの分野で適用できるし、あらゆるアプリケーションに対してカバーできるようになる本数にはまだ遠い」という意味であり、提供できるデータとしては不足なくカスタマが活用できる状態となっている。

今回の拡充によりセットとして提供されるものは以下のとおり。

- 回路ドキュメント

- テストデータ

- 回路図

- 部品表

- PCBレイアウト・データ

- デバイス・ドライバ

- 評価用ハードウェア

カスタマエンジニアはそれぞれの機器に応じたこれらのデータを活用することで、リファレンス的にシステムに組み込んで要求性能を実現したり、そこにプラスアルファとして付加価値を加えることで、さらなる性能向上や多機能化などを果たすことも可能だ。

同社では「PCや携帯電話のリファレンスとなると、それぞれのシステムベンダしか使えず、組み込みの世界などでの応用が難しい。かといって、コンポーネント単位では、部品同士の組み合わせによる問題などは自分で解決する必要があるなど、開発時間が長くかかる。CFTLでは、その間、それぞれの機器の1部(サブシステム)を提供するというスタンスで、例えばAというアンプとBというコンバータを組み合わせた場合の特性は、どういった機器に向いているのか、といったある程度の技術と知識を持った人と同程度の知識を多くの人に提供し、活用することを狙っている」(同)としており、より多くのエンジニアの設計負担を軽減できるよう、今後もさまざまな分野に対応する回路を追加していく方針としている。