自然科学研究機構 分子科学研究所(IMS)の木村真一准教授および中国復旦大学のDonglai Feng教授らの研究グループは、分子科学研究所の極端紫外光研究施設(UVSOR施設)のシンクロトロン光源(UVSOR-II)を用いて、超伝導を微視的に示したBCS理論の予想よりも高温で超伝導状態となる新規な鉄系超伝導物質について同状態となる仕組みを解明した。同成果は、Natureグループの物質科学領域の専門誌「Nature Materials」(オンライン版)に掲載された。

超伝導現象は、100年前の1911年に発見され、1957年にBCS理論によって説明された。同理論によれば、2つの電子が格子振動(結晶格子を構成する原子の振動)などを媒介として引力を生じ、電子間のクーロン反発力に打ち勝って電子対(クーパー対)が形成され、このクーパー対が凝縮した状態が超伝導状態といわれ、クーパー対が超伝導電流を運ぶ。

現在、実用化されている超伝導材料は、電子同士を弱く引きつけるために格子振動を媒介としており、空間的に一様なクーパー対が形成され、これをs波状態と呼んでいる。この場合、BCS理論によれば、超伝導になる温度は最高でも40K程度と考えられているが、鉄系超伝導物質では、55Kに達するものもあり、従来のBCS理論では説明できないことから、s波的な格子振動を媒介としたペアを形成しているのではなく、特定方向に動く伝導電子とほとんど動かない正孔との間で磁気ゆらぎ(磁石になったりならなかったりする状態)を媒介としてs±波状態と呼ばれるクーパー対が形成されているものと考えられてきた。

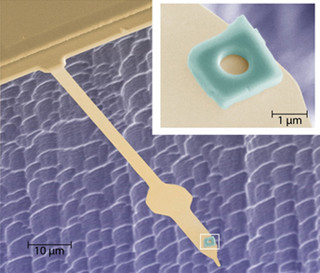

研究チームは、今回、超伝導転移温度が約30Kである鉄系超伝導物質A0.8Fe2Se2(A=K,Cs)の電子構造を、分子科学研究所のUVSOR施設のUVSOR-IIを使って研究を行った。具体的には、試料に真空紫外線を照射して光電効果によって外に飛び出してきた電子のエネルギーを測定して電子構造を調べる光電子分光法を基礎とし、飛び出す電子の角度を分けることで試料表面内の電子の運動量を分解する方法と、真空紫外シンクロトロン光を用いて試料に入射する光の波長を変えることで試料表面に垂直方向の電子の運動量を分解する方法を組み合わせ、運動量を特定した電子構造が決定できる「高分解能3次元角度分解光電子分光装置」で詳細に調べることで、超伝導が出現する電子構造を明らかにした。

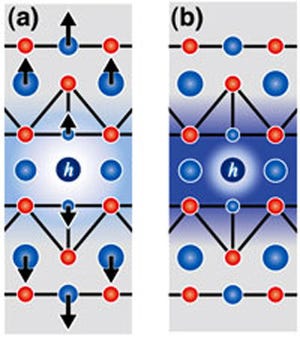

この結果、これまで鉄系超伝導物質で共通に観測された特定の運動量を持つ伝導電子(動く伝導電子)と運動量がゼロに近い正孔(ほぼ動かない正孔)のうち、正孔が存在せず、その位置に電子が存在することが判明した。

|

|

従来の鉄系超伝導物質の電子構造(左)と今回明らかにした新規鉄系超伝導物質A0.8Fe2Se2(A=K,Cs)の電子構造(右図)。従来の鉄系超伝導物質は中心に正孔バンドがある(s±波状態)のに対して、A0.8Fe2Se2では中心に電子バンドが存在するため、s±波状態ではなくs波状態であることを表している |

このことは、電子のみが超伝導に寄与しており、従来考えられていたs±波状態ではなく、s波状態によって超伝導が現れることを表しており、結果としてBCS理論で説明できる状態と同じであることが判明した。

同成果によれば、A0.8Fe2Se2はs波状態によって超伝導が現われていることから、従来のBCS理論の枠組みの中で説明が可能であるはずだが、鉄系超伝導物質の中には、BCS理論の予想に比べて高い転移温度を持つものもあることから、研究グループではこのことは、2つの意義を持っているものと考えられるとしてる。

第一に、従来のBCS理論の予想を超えて、さらに高い転移温度をもつ物質を開発できる可能性を示しており、第二に、s波状態の場合にBCS理論で予想される温度以上で超伝導状態となる新たなメカニズムの存在を示しているとしており、前者の可能性から、もし室温での超伝導が実現すれば、高い効率での電力供給が実現されることとなり、エネルギー問題の解決が期待できるようになるとしている。