アドビが表参道に開催中のギャラリー「station 5」で、「InDesignを語る夜」と題されたデザイナー向けのイベントが開催された。イベントでは生誕10周年を迎えた「InDesign」の歴史や、最新バージョン「InDesign CS5」の機能紹介が行われた。司会を務めたのは、アドビ デザイングループ製品担当の岩本崇氏。また、ゲストスピーカーとして「InDesign 1.0」から使っているというデザイナー 井筒章夫氏(ザ・ナイン 代表取締役)が登場した。

「Adobe CS5」体験版はこちらから

10周年を迎えた「InDesign」の歴史を振り返る

「InDesign 1.0」が誕生したのは2001年のこと。現在製品担当の岩本氏は当時まだアドビに入社しておらず、印刷業界でユーザーとして製品に触れていたと言う。一方、井筒氏はアドビからの仕事でInDesign 1.0のプロモーション用のパンフレットを制作していた。井筒氏は「ベータ版を使って8ページのパンフレットを作っていた。エラーが多くて出力するのに二日もかかった」と、現在では考えられない苦労話を明かした。

2002年に「InDesign 2.0」が発売された。透明効果や表組み、オープンタイプフォントのフルサポートなどの機能が実装され、劇的な進化を遂げた。対応OSはMac OS9とOS Xの両対応となったのも特徴だ。井筒氏は「『1.0』と比べると別物といっていいほどの進化。実務で使えるレベルに成長した。グラフィック機能が強化されたおかげでユーザー数も増えたと記憶している。 Mac OS Xには対応していたものの、自分は印刷出力の問題で Mac OS9環境で使っていた」と、そのころの様子を語った。

ナンバリングタイトルが消えて「InDesign CS」と名を変えたのは2003年。井筒氏によると、1.0から2.0に変わったときよりも、それ以上にパフォーマンスがアップしたバージョンだそうだ。また、「高解像度でもサクサク動くようになった。ちょうどこのころ独立して会社を始めたので、かなり思い出深い製品ですね」と井筒氏は当時を振り返った。

岩本氏が初めて製品担当に就いたのが、2005年に発表された「InDesign CS2」。岩本氏は「このバージョンから使ったユーザーが多い。その理由は、印刷業界全体が Mac OS Xの環境に移行してきたから」と語る。井筒氏が印象に残ってることとして挙げたのは「Bridge」の統合。いまでも重宝している機能で、素材を取り込むときには必ず使っているそうだ。

「いまの市場でもっとも多く使われている」と岩本氏が紹介したのは、2007年に生まれた「InDesign CS3」。井筒氏は「デザインの表現力が豊かになった。『CS3』からバージョンアップをせずに止まっているユーザーが多いのは、それだけ本バージョンが安定しているからだと思う」とデザイナー業界の現状を語った。

「InDesign CS4」は2008年に発売。文字溢れなどのエラーを警告してくれる「ライブプリフライト」や、参照先の入力を支援する「相互参照」などの機能が実装。岩本氏は「地味なバージョンアップだが好評された製品」とコメントした。

いち早く「InDesign CS5」を使った井筒氏が最新版の魅力を語る

InDesignの歴史紹介が終わると、すでに「InDesign CS5」ベータ版を使ってパンフレットなどの制作を行った井筒氏がデモンストレーションを行なった。井筒氏が自身のデザイン会社で取り入れているワークフローを紹介しながら、「段落スタイル」や「検索と置換」、「ミニブリッジ」などの便利な機能を紹介した。

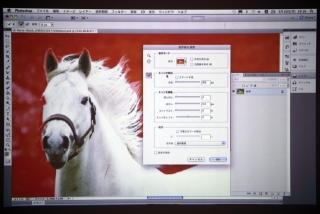

井筒氏が「表現力が豊か」と解説したのが、InDesign CS5のグラフィック効果の機能。レイアウトを組むときに「Photoshop」や「Illustrator」などのグラフィックツールを併用するのは当然だが、ちょっとした作業ならばInDesign CS5でも作れると語る。デモで披露されたのは「映り込み効果」。これは「効果→グラデーションぼかし」を使って作業を行なうというもの。これを見た岩本氏は、「『InDesign CS3』から存在していた機能ですが、まだ同等のことを『Photoshop』で行なっている人も多い」と補足した。

続いて井筒氏が行なったのは文字の回り込みのデモ。「ただ画像を取り込んだだけだとテキストが矩形に回り込むのでおもしろくない。『Illustrator』でクリッピングパスを設定してもいいが、『InDesign CS5』でも可能」と、その便利な新機能を紹介した。

「Illustratorではできない機能」として紹介されたのが、テキストにグラデーション効果を加えるデザイン。Illustratorで文字にグラデーションをかける場合、アウトライン化していないと不可能だが、InDesign CS5の場合は、テキストデータのままでグラデーションをかけられる。井筒氏は、「あとで修正を行なうときにすぐ対応できるので便利だ」と語った。

ここでセミナーの前半は終了。後半では、あまり知られていないFlashファイルへの書き出しによって行なえるInDesign CS5の新しい使い方などが紹介された。これらのレポートは続報の記事で紹介する。