ウインドリバーは7月9日、同社初のハイパーバイザ製品「Wind River Hypervisor 1.0」に関する説明会を開催した。これは6月16日(米国時間)に米本社から発表されたHypervisor 1.0の提供開始を受けてのもので、組み込み市場における仮想化やマルチプロセッサ対応の現状、アーキテクチャ、その動作デモストレーションなどが行われている。

ハイパーバイザのメリットは、その運用の柔軟性や耐障害性に優れているという点にある。特にマルチプロセッサ環境においてはプロセッサリソースやハードウェアI/Fの共有など、そのパフォーマンスを最大限に生かせるのがハイパーバイザの特徴だ。これは組込み市場においても同様であり、信頼性やレスポンスタイムが特に重要になる状況下でその力を最大限に発揮できるようになる。

Wind River Hypervisorでは組込み専業ベンダーならではのリアルタイム・スケジューラを実装、ハードウェアも共有モード(今後サポート予定)と直アクセス(Dedicated Access)モードを用意し、ハイパーバイザ特有のオーバーヘッドを低減しつつ、アプリケーションに応じて最適なモードを選択できるようになっている。また同ハイパーバイザの大きな特徴がMIPC (Multi-OS Interposes Communication)と呼ばれるプロセス間通信だ。

通常のAMP (AMPについては過去のレポートを参照)では、1つのプロセッサ上に複数のOSが独立して存在しており、これらOS間のやりとりは通常のノード間通信となる。MIPCはこれをマルチプロセッサ用にさらに最適化したしたもので、共有メモリを使ったゼロコピーやメッセージングのほか、MIPCを使って直接インタフェースを持たないOSイメージに外部からのアクセスが可能になるなど、さらに高度な機能を実現している。

Wind River Hypervisorを使うのメリットとしては、AMP動作時のリソース保護が挙げられる。例えばAMPではメモリなどのリソースは個々のプロセッサが管理しているため、潜在的なバグが他のメモリ領域を破壊する可能性が存在する。だが中間層としてハイパーバイザを介在させることで、こうしたリソース保護や管理が容易になる。またリソース管理をハイパーバイザに委ねることで、ハードウェアの再構成が容易になるというメリットもある。

|

|

WR Hypervisorを導入することでリソース(特にメモリ)の保護が容易になる |

ニーズに応じてゲストOSの構成を柔軟に変えられる点もWR Hypervisorの特徴。記述ファイルで割り当てプロセッサとメモリ空間を変更してリブートするだけで、構成の変更が完了する |

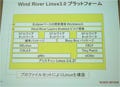

対応プロセッサはIntel x86シリーズとPowerPC (PPC)の2種類。またIntel VTにも対応しており、VTの利用でハイパーバイザ稼働時に発生するオーバーヘッドが低減されるというメリットがある(PPCやVT非対応のx86プロセッサはオーバーヘッドが若干上昇する)。対応するゲストOSはVxWorks 6.7以上またはWind River Linux 2.0.2以上。

ARMプロセッサやWindows OSなどのサポートは、今後市場の反応をみて順次行っていく意向だという。当初は航空管制や軍事、産業システム、通信機器など、VxWorksが強みとする市場をターゲットに据えているようだ。