産業技術総合研究所(産総研)は1日、メタンハイドレートから天然ガスを安定・大量に生産する技術の研究・開発拠点として、「メタンハイドレート研究センター」を設立した。

天然ガスは、石炭や石油と比較して、エネルギー原単位あたりのCO2排出量が6~8割程度とされており、世界的に、クリーンエネルギーとして消費されている。その需要は直線的に増加しており、将来的な更なる需要の増加に対応するため、各国で、在来型ガス田の開発促進だけでなく、新たな天然ガス(非在来型天然ガス)の開発が進められているという。

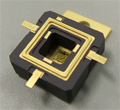

メタンハイドレートは、非在来型天然ガスとして期待されている資源で、水分子が水素結合によって形成するかご状の構造の隙間にメタン分子が入り込んだ氷状の結晶。分解(解凍)すると体積のおよそ160倍のメタン(天然ガスの主成分)を生成する。永久凍土帯や大陸縁辺部の水深500~1,000メートルの海底面下に存在することが確認されており、日本の排他的経済水域(EEZ)内においても、国内の天然ガス年間消費量の数十年分に相当する量が存在するらしいことがわかっているとのこと。

同センターでは、「安定かつ大量の天然ガス生産技術」「信頼性の高い生産性」「生産挙動予測技術」などの技術整備を最終目標とし、メタンハイドレートによる天然ガスの商業生産のための「高度生産手法」、「長期安全生産技術」、「生産予測技術」などの開発に取り組んでいくとしている。

(掲載写真は全て産業技術総合研究所提供)