――では、活字は印刷業界でサイズなどの規格が統一されていたのでしょうか。

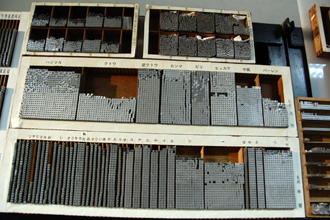

川俣「ここに並んでいる活字は8ポイントのものです。当時の文庫本や雑誌本文の標準サイズでした。凸版印刷では欧文活字との組み合わせを容易にするために「ポイント」規格を導入していましたが、よそでは「号」という文字サイズを用いたり、同じポイント数でも微妙に大きさが異なったりしました」

――「号」という文字サイズについて教えて下さい。

川俣「一番大きいサイズが「初号」、次に「一号」、「二号」と続き「八号」まであります。本木昌造の築地活版時代に制定されたと言われています。当時の尺寸法が元になった説もあるようです。文撰箱のサイズはこの「号」に合わせて作られていたりして、あちこちに名残がありますね。日本語ワープロが誕生したとき、標準となる全角文字1文字の大きさは「五号」サイズ(10.5ポイント)が元になった、なんて話もありますよ」

――現在のDTPでは、1000分の1字単位で文字詰めなどができてしまいますが、活字はどのようにしていたのでしょうか。

川俣「和文活字ではベタ組みが基本です。アキはクワタ(スペース)で調整できますが、本文などはベタで組みます。欧文活字は「i」や「f」など細長いものは活字自体を削って、字詰めすることも一般的に行われていました」

――活字で培われたベタ組みの完成された美しさというものを、今日のDTPワークでも再認識しないといけないかもしれませんね。

川俣「活版印刷はいまや趣味として愛されている技術ですが、文字を物質として触れることで分かることもあると思います。『印刷の家』を通じて、多くの人にその"何か"が伝われば嬉しいですね」

印刷の歴史・文化を分かりやすく展示する総合展示フロア

印刷博物館地下に降りると、落ち着いた雰囲気の総合展示フロアがあります。ここでは、印刷の誕生から現代に至る歴史を5つのブロックで構成し展示しています。

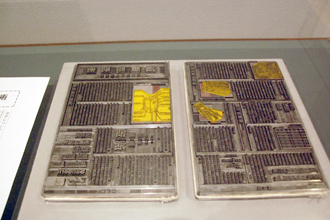

徳川家康が作らせた重要文化財「駿河版銅活字」(1606~1616年)をはじめ、ローマン体の祖と言われるN.ジェンソンによる「プリニウス博物誌」(1472年)、C.プランタンによる宗教書「ミサ典書」(1661年)など、人類の知識を彩った貴重なコレクションのほか、戦前の雑誌なども見ることができます。

また、活字を作成するための「ベントン母型彫刻機」、見事な意匠が施された「コロンビアン印刷機」といった、活版印刷を支えた機械群の展示も圧巻です。

印刷という技術に根付く人間の知識への欲求はもちろん、フォントデザインの歴史と思想なども垣間見える興味深い展示内容となっています。