「サランラップ」や「ヘーベルハウス」といったブランドで知られる旭化成。マテリアル、住宅、ヘルスケア領域で事業を展開し、全世界に4万人超の社員を抱える巨大企業である。

そんな旭化成が近年、デジタルテクノロジーの活用で大変革を起こしている。2021年4月にはデジタル専門部署を新設し、DXを強力に推し進めているのだ。

9月7日に開催されたTECH+フォーラム「製造業 DX Day 2021 Sept.事例で学ぶDX推進~課題と成功の勘所~」に、旭化成 デジタル共創本部 スマートファクトリー推進センター 兼 デジタルマーケティング推進センター センター長の原田典明氏が登壇。同社が取り組むDXの詳細について語った。

DXを実現するための「3つの軸」

なぜ旭化成はデジタルを強化し、DXに取り組むのか。その背景には、同社が抱えるいくつかの課題がある。

まず、グローバル展開の加速だ。旭化成はマテリアルから住宅、ヘルスケアまで幅広い事業を展開しており、M&Aにより組織規模も拡大している。現在では従業員数は4万人以上となり、うち4割近くが外国籍と多様化が進む。

この多様性は旭化成の大きな強みでもある。これを活かし、さらなる成長を目指すためには、DXの推進によるビジネスモデルの変革が不可欠となる。

とは言え、旭化成ほどの巨大企業ともなると、変革は一朝一夕に進められるものではない。そこで同社は、3つの軸でDX推進を開始した。

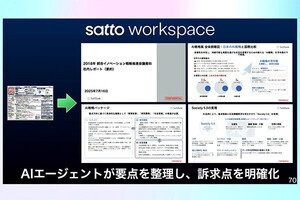

1つは「IPランドスケープ」だ。特許データに基づく経営支援を行い、M&Aなどの事業判断や新規事業の創出を支援することが狙いである。具体的には、テキストマイニングを行い、競合他社も含めて特許が取得されている領域の分布を調査する。例えば、ある事業分野の「膜」「装置」「システム」といった領域のうち、旭化成は競合よりも「膜」に強いということが判明したため、この情報を事業戦略策定に活用したという。

2つ目に「マテリアルズ・インフォマティクス」。化学反応を促進する材料を「触媒」と呼び、化学メーカーにとって差別化の重要なポイントとなっている。触媒の探索は非常に難しく、専門家でも勘に頼るところがあるという。AIを活用して、触媒探索を短期間で可能にすることが狙いである。

最後に、生産技術の革新もデジタル変革に期待される部分である。現在、生産における最終検査は人の目に頼っており、熟練のオペレーターでなければこなせないのが現状だ。この点をAIによりシステム化することが狙いである。また、工場の装置トラブルなどもAIを活用することで予測できる技術を開発/実装した。

原田氏は、DXの成功要因として「人」「データ」「組織風土」の3要素を挙げる。「人」とは、デジタルを使いこなせるスキルを持った人材のこと。「データ」は言うまでもなくAIに欠かせない要素だ。そして、ウォーターフォールからアジャイルへと「組織風土」を変革することが重要だと強調する。

旭化成のDX推進はまだ完了していない。原田氏が描くDXロードマップによると、現在は2019年以前からスタートした「デジタル導入期」が終わり、次のフェーズである「デジタル展開期」に移るところだという。デジタル展開期とは、事業軸や地域軸、職域等に横串を刺し、デジタルを展開していくフェーズである。

今後は、2022年頃から「デジタル創造期」に入り、2023年には「デジタルノーマル期」へと向かう予定だ。「デジタル創造期」は無形資産の価値化により新しいビジネスモデルを創造するフェーズであり、「デジタルノーマル期」はデジタルが当たり前の時代を指している。その頃になると、社内にもデジタルネイティブ世代が増えてくる。当然、「彼らを生かす組織づくりをしていかなければならない」(原田氏)のだ。