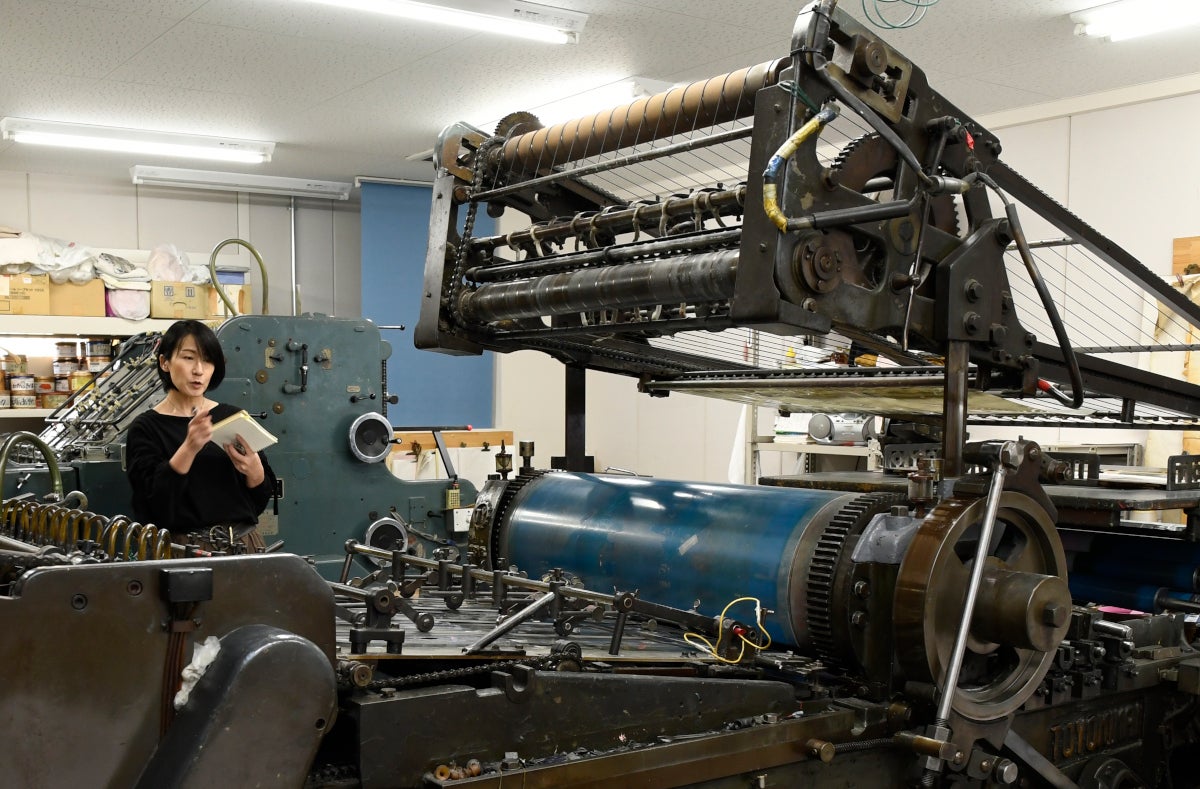

フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

試作第1号機の特徴

邦文写真植字機試作第1号機の開発をともに始めた石井茂吉と森澤信夫は、1925年(大正14) 8月11日、3つめの特許を申請した。その内容は、基本的には1924年(大正13) 7月に出願した最初の特許(第64453号)の路線を引き継いでいるとはいえ、おおきな違いが4つあった。

(1) 暗箱が固定され、文字盤が可動式となったこと

(2) レンズが1つから複数個になったこと

(3) 字間行間を記録する装置をつけたこと

(4) 目的が「印刷用亜鉛板を得ること」から、「平版印刷用原版を得ること」になったこと

くわしく見ていこう。

(1) 暗箱が固定され、文字盤が可動式となったこと

前回(特許第64453号)までの邦文写真植字機構想では、文字盤は機台のうえで固定されており、フィルム胴や中空管がおさめられた暗箱を前後左右に動かして、中空管の先端を文字盤のなかの印字したい文字の上に位置するように合わせて、シャッターを切るしくみだった。

しかし試作第1号機では、暗箱は機台から伸びる支柱に固定されており、動かない(全体像は、本連載第27回を参照)。代わりに文字盤を機台のうえで前後左右に動かせるようにした。重い暗箱を移動させるより、軽い文字盤を移動させたほうが、作業がしやすいし、機械の破損も減らせると考えたのだ。

ただし、写真植字機は文字盤の文字をただ写せばいいものではない。文字盤に向けて開口している中空管の先は四角形になっており、このなかにレンズとシャッターがあって撮影をおこなう。つまり、文字の中央とその四角穴の中央の位置がかならず合う機構になっていないと、撮影し終わったときに文字によって位置がバラバラになってしまう。

-

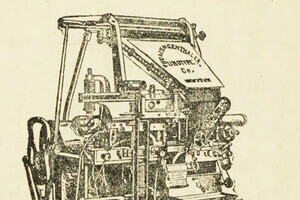

電磁石式の鈎どめ装置部分の図。「ヲ」が電磁石、「ワ」が歯棒、「カ」が先端が三角形になったレバー。(杜川生「活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925 p.133より

これを防ぐために、電磁石式の鈎どめ装置を取りつけることにした。文字盤枠の奥側と右側には歯棒が取りつけられており、これに対して先端が三角形になったレバーが1本ずつ機台に取りつけられている。ボタンを押すと電流が通じて電磁石が働き、レバーが棒に吸いつけられて、その三角の先端が文字盤の歯にカチッとかみあう。これによって、手でおおまかな位置をあわせたときには多少ずれていたとしても、自動的に文字の中心が正しい位置に固定されるしくみを考えた。

(2) レンズが複数個になったこと

-

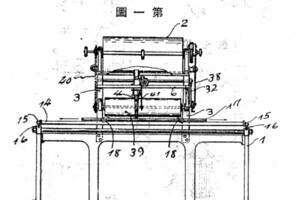

レンズ箱の平面図(第11図)と、レンズ箱が取りつけられている中空管の断面図(第9図)と側面図(第10図)。図中の12がレンズ枠、13がレンズ箱。邦文写真植字機に関する3つめの特許(第72286号)の明細書(特許情報プラットフォームより)

前2回の特許ではレンズの数には言及がなかったが、今回の特許にはレンズ箱の図面も添付されている。このレンズ箱は中空管に装着されており、軸を中心にして周囲にいくつかの穴があって、そこに大小のレンズが1組ずつ入っている。レンズ箱を回転させると、それぞれのレンズが順番に中空管と一致するしくみだ。つまり、焦点距離の異なるレンズを複数使うことができるのだ。これによって1枚の文字盤の文字を大小さまざまに撮影することができるようにした。

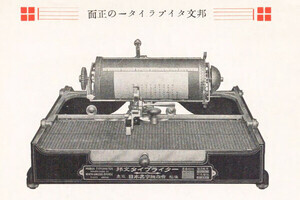

たった1枚の文字盤から何種類もの大きさの文字が得られることは、使用する大きさの活版印刷をすべてモノとしてそろえなくてはならない活字に比べて、画期的なことだった。

図面にはレンズ枠が6個書かれているが、試作第1号機では4種類のレンズがもちいられた。

レンズについて、茂吉は後年、こんなふうに話している。

< 英国で始めて (ママ) できたという写真植字機ですがね、これはレンズが一個なんです。一個のレンズで文字の大きさを変えようというのですが、これはムリなんです。文字の大きさを変えるたびにレンズや暗箱を動かさなければならないし、この構造ですとべらぼうに大型な機械になるのです。これは構造上からも取扱上からも不便なので文字盤と暗箱は固定する、そして文字の大小を変えるにはレンズをターレット状に並べましてわずかな回転によって操作ができるように考えました >[注1]

試作第1号機のレンズには、拡大鏡などに使われている市販のレンズを使用した。

(3) 字間行間を記録する装置をつけたこと

フィルムへの印字は暗箱のなかでおこなわれるため、目で直接たしかめることができない。このため、撮影された文字の字間行間などを目で見る工夫として、回転記録胴が設けられた。これは暗箱のなかにおさめられているフィルム胴と連動し、フィルムと同様に回転するようになっている。つまり、ボタンを押すとその動きがシャッター開閉装置に伝わり、同時に回転記録胴に接する突子にも伝わって、先端にインキが付着した突子が胴に打ちあたり、記録胴に巻きつけられた紙上に点が印される。これによって、文字がどの位置に印字されているのかが確認できるしくみだ。[注2]

(4) 目的が「印刷用亜鉛板を得ること」から、「平版印刷用原版を得ること」になったこと

前2回の特許明細書では、その目的は「印刷用亜鉛板を得ること」となっていた。つまり、写真植字機でつくったフィルムから亜鉛凸版をつくり、活版(凸版)印刷でもちいることが前提となっていた。

しかし3つめの特許では、「その目的とする所は所要の文章をフィルム胴に撮影したる後これを取り出し現像し以て平版印刷用原版を得んとする」と明記されている。そもそも、茂吉と信夫が邦文写真植字機を発明しようと考えたのは、日本語組版を活字から解放するためだった。だから、せっかく活字なしで製版できる写真植字機の印字フィルムを、結局は亜鉛凸版にして活版(凸版)印刷で刷るというのは、矛盾したことでもあった。なにより、版下をいったんフィルムにし、これを金属板に焼きつけて刷るオフセット印刷は、凸版、グラビア(凹版)などの印刷方式と比べると、圧倒的に写真植字との相性がよいのだ。そのことにふたりが気づいたことが、この特許明細書から読み取れる。

試作第1号機をつくるにあたり、機械の構造としてはこのようにいくつもの工夫を加えていった。しかし茂吉と信夫は、やはり印刷については門外漢だった。慎重な性格の茂吉ですら、< 私は、活字書体というものに全然経験がなかったので写植の文字盤を作るにあたって、そんなに面倒なものだとは思わなかった >のだ。[注3]

(つづく)

[注1] 橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) p.94

[注2] 杜川生「活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925

「邦文写真植字機殆ど完成」『印刷雑誌』大正14年9月号、印刷雑誌社、1925

[注3] 「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3 p.27

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)

石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号 、アオイ書房、1936年7月

「この人・この仕事 写真植字機の発明と石井文字完成の功績をたたえられた 石井茂吉氏」 『実業之日本』昭和35年4月1日特大号、実業之日本社、1960

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968

日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987

杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925

橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)

倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931

「邦文写真植字機殆ど完成」『印刷雑誌』大正14年10月号、印刷雑誌社、1925

「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3

【資料協力】

株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影