これまでのあらすじ

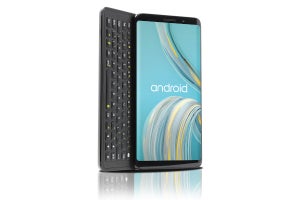

脳内出血を発症した筆者は右半身が麻痺状態に。しかし、倒れてから10日ほどたったころから、ハードウェアQWERTYキーボード搭載スマートフォンで親指タイピングが可能になり、1カ月後からはノートPCが利用できるまで回復してきた。とはいえスマートフォンにしてもノートPCにしても、イマドキのデジタルガジェットでは「ネットワーク接続」が必須だ。入院中、いかにしてそれを用意すればいいのだろうか――。<詳しくは第1回、第2回を参照>

| 入院生活における諸事情は、その病状によって千差万別であって、病状によって利用形態も異なってきます。そのため、この連載で記載するデジタルガジェットの利用方法とその周辺事情については、あくまでも【筆者が体験した状況】であることを最初にお断りしておきます。 |

20年前と大きく様変わりした入院ネット事情

今回経験した“138日間”程ではないですが、筆者は20数年前にも10日間ほどの入院生活を経験したことがありました。

そのときも筆者はノートPCを病室に持ち込み、昼間寝すぎてしまったおかげで眠れなくなった長い長い夜を過ごしていたのですが、当時病室に持ち込んだノートPCでできることといえば、ローカルにインストールしたゲームをプレイすることぐらいしかありませんでした(とはいえ当時からSSIやSSGやらの“やたら時間のかかる”PCウォーゲームをやりこんでいたので、長い長い夜を存分に堪能できていたのですが)。

当時、インターネットは一般的ではなかったものの、すでに商用ネットサービスは存在していて、筆者も自宅のPCではNifty-ServeのFCGAMEPフォーラム第7会議室(昔話をしているだけなので皆さんは詳細を知らなくてもいいのです)に入り浸る日々。

しかし当時のノートPCには、「無線を使ってネットワークにアクセスする手段」が一般人にはほぼ皆無だったおかげで、自宅から外に持ち出したノートPCは(通信回線に接続できる公衆電話を利用する以外は)「スタンドアロン」として使うしかありませんでした。

そんな20数年前と比べたら現代の入院生活は大変便利になりました。いまや入院患者は老いも若きもスマートフォンを使いこなしています。

スマートフォンを使いこなしている入院患者さんは、今も昔も変わることなくベッドのキャビネットに設置されているプリペイドカード式の“有料”テレビをほとんど使用することはありません。

スマートフォンを使ってゲームはもちろんのこと、メールやチャット、さらにはストリーミングコンテンツを利用しているのです。そのおかげで、入院していても普段の生活と同じようにエンターテイメントを楽しむことができます。

……「ギガ」が残っている限りは。